CT引导下肺穿刺活检术后并发症危险因素分析及其预防策略研究

陈超

普洱市中医医院 云南普洱 665000

:CT 引导;肺穿刺活检;并发症;危险因素;预防策略

CT 引导下经皮肺穿刺活检术(CT-PLB)作为一种创伤小、操作精确、诊断率高的介入技术,广泛应用于肺部占位性病变的病理取材与鉴别诊断,尤其在无法手术切除或需进一步明确性质的病例中,具有不可替代的临床价值。尽管 CT-PLB 安全性相对较高,但作为有创操作,其术后并发症仍不容忽视,常见的包括气胸、肺出血、空气栓塞等。影响术后并发症发生的因素较多,包括病灶位置、大小、深度,穿刺针径、穿刺路径、穿刺次数及患者自身肺功能等。目前关于 CT-PLB 术后并发症的研究多为单中心、小样本探讨,尚缺乏系统的危险因素分析与针对性预防策略总结。为此,本研究以我院近一年半内完成的 72 例 CT-PLB 患者为基础,系统分析术后并发症的发生率、类型及相关危险因素,并探讨可行的干预对策,以期为今后临床实践中优化操作流程、保障患者安全提供理论依据与参考价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究为回顾性分析,纳入 2024 年 1 月至 2025 年 3 月期间在我院影像介入科接受 CT 引导下肺穿刺活检术的 72 例患者临床资料。所有患者均符合经皮肺穿刺活检指征,术前经临床、实验室及影像学检查排除明显穿刺禁忌症,穿刺操作由经验丰富的放射介入医师完成。72 例患者中,男性44 例,女性 28 例,年龄范围 38~79 岁,平均年龄( 59.6±8.4⋅ )岁。病灶分布情况如下:位于左肺上叶 20 例,左肺下叶 10 例,右肺上叶 18 例,右肺中叶 8 例,右肺下叶 16 例;病灶大小为 0.8~4.6cm ,平均直径( (2.4±1.1) cm;病变深度(自胸膜至病灶中心)为 0.5~5.2cm ,平均( 2.3±0.9 )cm。穿刺针径采用 18G 者 41 例,20G 者 31 例;穿刺次数 1 次者 43 例,2 次者22 例, ⩾3 次者 7 例。

1.2 穿刺方法

所有患者均于仰卧或侧卧位接受 CT 引导下经皮肺穿刺活检。术前测量穿刺路径与深度,局部麻醉后穿刺获取病变组织,采用 18G 或 20G 穿刺针。穿刺次数控制在 1–3 次。术中与术后 30 分钟及 2 小时复查胸部 CT或 X 线,以监测并发症。所有操作由同一介入团队完成。

1.3 并发症判定标准

气胸:术后 CT 或 X 线发现肺组织萎陷或胸腔积气;肺出血:影像显示穿刺路径出血影、咳血;空气栓塞:术中或术后突发意识障碍、癫痫、血氧饱和度骤降并影像确诊。

1.4 统计学处理

采用 SPSS26.0 软件进行分析。计数资料采用 X2 检验,计量资料用 t检验,显著性检验标准为 P<0.05 。对单因素分析有意义的变量进一步行Logistic 回归分析。

2 结果

2.1 并发症发生情况

本组 72 例患者中共发生术后并发症 22 例,总发生率为 30.56% 。其中气胸 12 例,占 16.67% ;肺出血 10 例,占 13.89% 。气胸中 4 例需行胸腔闭式引流,其余经保守治疗好转;出血患者均为轻度,无需特殊干预。

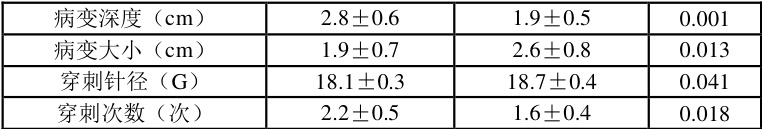

2.2 单因素分析

将患者按是否发生并发症分组,分析性别、年龄、体位、病变部位、病变大小、病变深度、穿刺针径、穿刺次数等因素,结果显示病变深度、病变大小、穿刺针径和穿刺次数与并发症发生率相关( P<0.05 )。见表 1。

表 1:并发症相关因素比较表

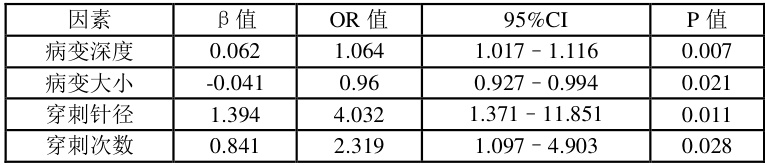

2.3 多因素 Logistic 回归分析结果

将单因素分析中具有统计学意义的变量(病变深度、病变大小、穿刺针径、穿刺次数)纳入 Logistic 回归模型,结果显示病变深度、病变大小、穿刺针径、穿刺次数为 CT 引导下肺穿刺活检术后并发症的独立危险因素。

表 2:多因素回归分析表

3 讨论

CT 引导下肺穿刺活检术作为获取肺部组织病理学诊断的重要手段,已广泛应用于临床,尽管该技术整体操作相对安全,但由于穿刺路径需穿越胸膜及肺组织,术后仍存在一定并发症风险,如气胸、肺出血等[1\~2]。因此,明确相关危险因素并加以干预,对于提高手术安全性具有重要意义。

本研究显示,术后并发症发生率为 30.56% ,其中以气胸最为常见,其次为肺出血,提示 CT-PLB 虽为常规操作,但其风险不容忽视。进一步多因素回归分析表明,病变深度、病变大小、穿刺针径及穿刺次数是术后并发症发生的独立影响因素。其中, 越大,穿刺过程中针尖在肺组织内停留时间越长,从而显著提升气胸或出血发生的概率。 较小时,定位精度下降,可能需多次调整针位,增加操作时间与风险。越大,对肺组织造成的机械性损伤也更严重,尤其在肺气肿患者中更易引发并发症[3]。 则与操作成功率密切相关,反复穿刺所致的组织创伤亦会叠加增加术后并发症风险。

预防 CT 引导下肺穿刺活检术后并发症,应采取以下策略:第一,术前评估与准备。完善影像学检查,评估病灶部位、大小、深度与邻近重要结构关系。检查血常规、凝血功能,控制高血压、糖尿病等基础疾病。第二,术中操作规范。选择最佳穿刺路径,尽量避开肺裂、肺门大血管及气道,缩短穿刺距离。减少穿刺次数,控制针头在肺组织中的停留时间。术中动态观察穿刺路径与靶点,发现出血征象应立即终止穿刺。适当使用镇静镇痛药物,避免患者剧烈咳嗽或体动。第三,术后监测与处理。穿刺后立即行胸部 CT 或 X 线检查,早期发现并发症。观察生命体征及呼吸情况⩾2 小时,鼓励患者卧床休息并避免剧烈活动。

综上所述,CT 引导下肺穿刺活检术后并发症发生受多种因素影响,通过采取有效的预防策略,可有效降低并发症发生率,提升操作安全性。

参考文献

[1]王志强.CT 引导下经皮肺穿刺活检术后并发症分析及预防对策[J].中国现代医学杂志,2021,31(12):45-48.

[2]李云.肺穿刺活检术后并发症的危险因素及其防控策略[J].临床放射学杂志,2020,39(3):435-438.

[3]宋媛媛.CT 引导下经皮肺穿刺活检术后出血及气胸发生因素分析[J].影像研究与医学应用,2022,6(1):107-109.

科研项目名称:CT 引导下经皮肺穿刺活检术后并发症危险因素分析及其预防策略研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)