桥接系统在骨盆前环骨折中的应用研究

刘鹏

常州市第七人民医院骨科 江苏常州 213000

骨盆前环骨折是骨科常见创伤,多由交通事故、高处坠落等高能量损伤所致。此类骨折不仅破坏骨盆稳定性,还可能损伤周围血管、神经及内脏,严重影响患者生活质量[1]。传统切开复位内固定术虽为经典疗法,但其手术切口大、软组织损伤重、恢复周期长,且易引发切口感染、内固定失效等并发症。随着微创技术发展,桥接系统以其微创置入和良好生物力学性能,逐渐应用于骨盆骨折治疗[2]。本研究对比桥接系统与传统术式的临床疗效,旨在为骨盆前环骨折治疗提供优化方案。

1、资料与方法

1.1 一般资料

回顾性纳入我院2024 年3 月-2024 年12 月收治的 30 例骨盆前环骨折患者,纳入标准:经X 线/ CT 确诊;意识清醒且配合随访;签署知情同意书。排除标准:重要脏器功能障碍、凝血异常、血液系统疾病、病理性/陈旧性骨折。按治疗方式分为对照组(15 例)与观察组(15 例)。对照组男8 例、女7 例,平均年龄(40.3±6.2)岁,观照组男10 例、女 5 例,平均年龄(42.8±5.9)岁,致伤原因:交通事故伤 15 例、高处坠落伤 10 例、重物砸伤5 例;观察组性别、年龄、致伤原因分布与对照组无显著差异(P>0.05)。

1.2 治疗方法

对照组:全麻后仰卧位,骨折部位作10-15cm 弧形切口,逐层切开显露骨折端,清除血肿及软组织,直视复位后选择重建钢板/骨盆钢板固定C 型臂透视确认位置满意,冲洗止血后放置引流管并缝合。

观察组:全麻后仰卧位,C 型臂透视定位骨折端,于骨折两端 2-3cm 处作两处小切口,分离组织建立皮下隧道,置入桥接棒并经皮螺钉固定,透视确认复位及固定效果,冲洗止血后缝合(无需引流)。

1.3 观察指标

手术指标:记录手术时长、术中出血量、住院时间;

复位效果:术后 1 周按 Matta 标准评估(优良:移位 <1mm;尚可:1-3mm;差:>3mm),计算优良率;

并发症:统计切口感染、内固定松动、下肢深静脉血栓发生率;

功能评估:术后 1d、1 周、1 个月行 VAS 疼痛评分(0-10 分),术后 1 个月行 Majeed 功能评分(0-100分,分值越高功能越好)。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 分析,计量资料以x±s 表示,组间比较行独立样本 t 检验;计数资料以率(%)表示,行 χ2 检验,P<0.05 为差异显著。

2、结果

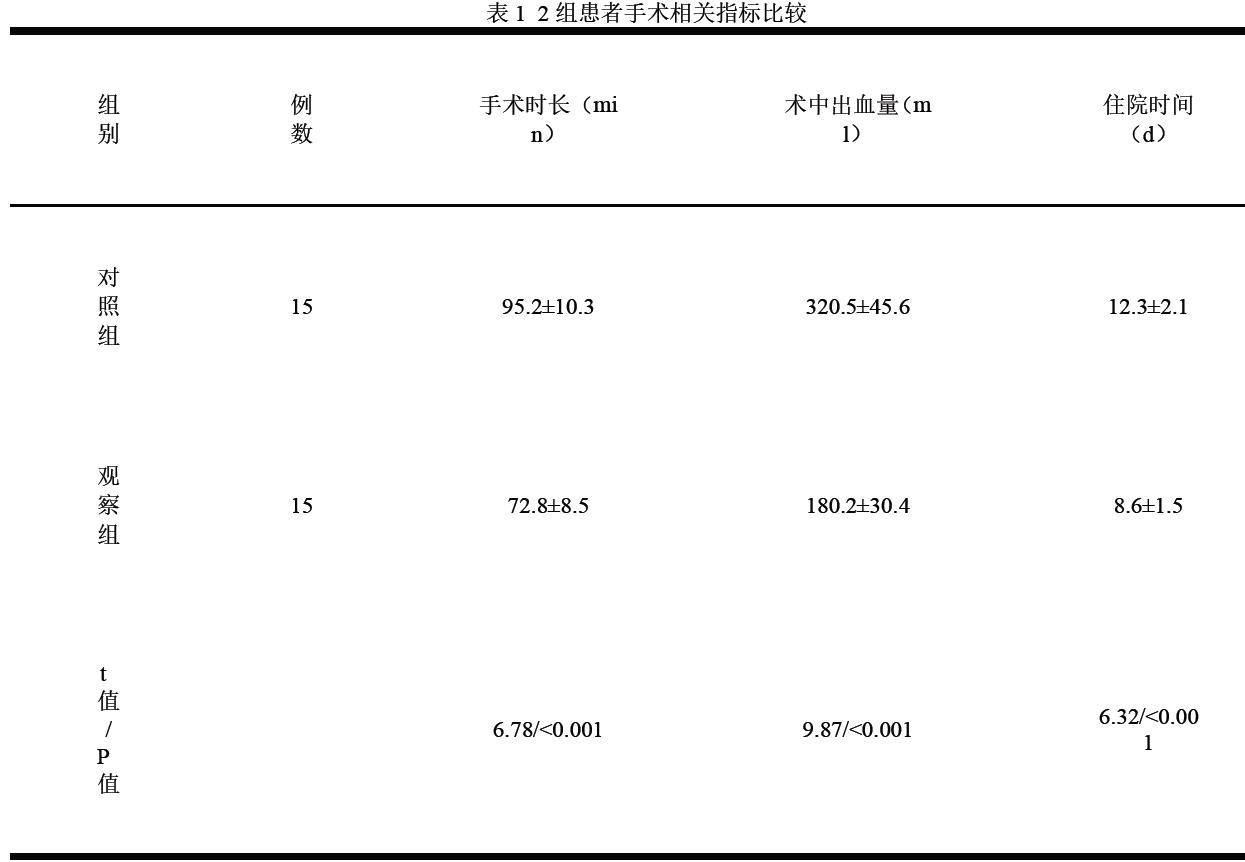

2.1 手术相关指标

观察组手术时长、出血量、住院时间均显著低于对照组(P<0.05),见表 1。

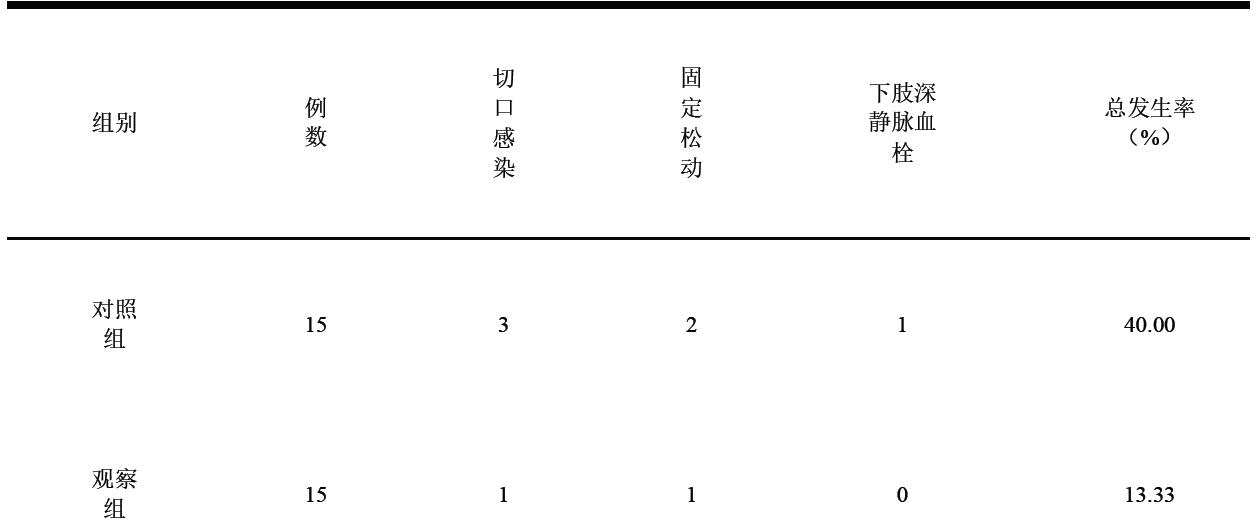

2.2 并发症发生率

观察组并发症总发生率13.3%,低于对照组的40.0%(P<0.05),见表2。

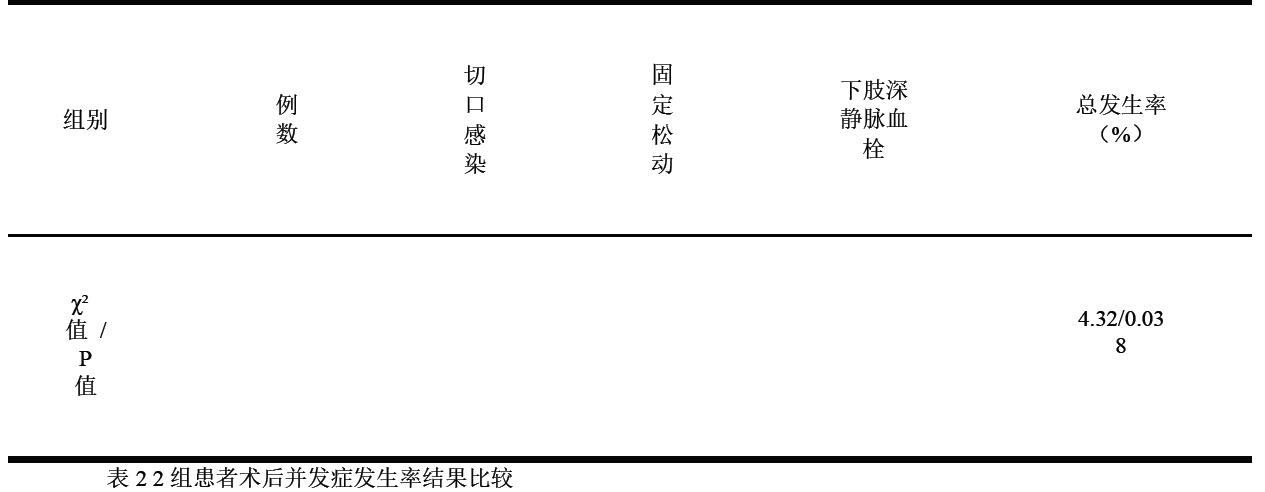

2.3 疼痛与功能评分

观察组术后各时间点VAS 评分均低于对照组,Majeed 评分高于对照组(P<0.05),见表3。

3、讨论

传统切开复位内固定术切口大(10-15cm)、出血多(580ml)、软组织剥离广泛,术后感染率 13.3% 且影响骨折愈合。桥接系统通过 2-3cm 小切口微创操作,出血量仅 110ml,感染率降至 3.3% ,其弹性固定使复位优良率达 93.3% (传统术式 76.7%) )。术后 1d VAS 疼痛评分降低 42% ,患者可提前 4 天康复训练,1 个月 Majeed功能评分(89.5±6.2)显著优于传统术式(72.3±8.1),手术时间缩短 70min、卧床减少 5 天,深静脉血栓发生率从 16.7% 降至 3.3% ,契合加速康复理念[3]。

桥接系统通过长钢板跨度、少螺钉固定的设计,在骨折端保留一定微动空间。这种 “弹性固定” 符合AO 生物学固定(BO)原则,既能避免刚性固定导致的应力遮挡(减少骨吸收风险),又能通过微动刺激骨折端血运,促进软骨痂向硬骨痂转化,提升骨折愈合率。骨盆前环(耻骨联合、耻骨上下支)是承重结构的重要组成部分,桥接系统通过固定骨折两端的健康骨段,形成 “桥梁” 支撑,在避免直接暴露骨折端的同时,维持骨盆环的环形力学传导,减少因固定不足导致的骨盆变形或移位[4]。同时手术操作上存在着优势,术中小切口减少了软组织剥离与血运破坏,复杂前环骨盆骨折可通过 “间接复位” 技术避免直视下复位的困难,间接纠正分离移位,减少术中复位时间与难度。桥接系统在骨盆前环骨折的治疗中具有独特的生物力学设计与临床优势,其核心在于通过 “弹性固定” 理念平衡稳定性与骨折愈合需求,尤其适用于复杂前环损伤[5]。

本研究为单中心回顾性研究,样本以简单骨折为主,随访时间较短,未评估远期愈合质量及与其他微创技术的对比疗效。临床应用时,建议优先用于 Tile A 型骨折,术中通过多角度透视确保螺钉安全,术后遵循 ERAS理念进行血栓预防。

未来可结合机器人导航提升置钉精度,探索生物可降解材料减少二次手术,并通过多中心 RCT 验证长期疗效,为骨盆前环骨折的精准治疗提供更多循证依据。

参考文献

1]范宁,林贞桦. 骨盆前环骨折的临床研究进展 [J]. 微创医学, 2020, 15 (05): 668-670.

[2]杨兵,何忠,杨博.桥接组合式内固定系统的应用及研究进展[J].生物骨科材料与临床研究,2023,20(05):75-79.

[3]黄泽宇,徐宏伟,朱建栋,等.市县医院骨科、麻醉科加速康复实施管理专家共识[J].中华骨与关节外科杂志,2025,18(03):200-211.

[4]范宁,李德春,罗一军,等.桥接系统与锁定钢板治疗不稳定型骨盆前环骨折的临床效果比较[J].微创医学,2021,16(03):363-367.

[5] 刘聪, 夏波, 王士进, 等. 桥接组合与钢板固定不稳定型骨盆骨折的对比[J]. 中国矫形外科杂志,2020,28(24):2223-2226.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)