64 排 CT 冠状动脉成像诊断冠心病准确性的影响因素分析

苏娜

萧山中医院 放射科 311200

当前多层螺旋CT技术的快速发展,使其在临床诊断中具有重要意义[1]。由于 64 排CT冠状动脉成像诊断扫描时间与空间分辨率提升显著,因此常用于冠心病诊断,但在诊断过程中,可能会出现误诊情况,对后期治疗效果造成影响[2]。基于此,本次研究择 2021 年 7 月至 2022 年 8 月本院 100例实施 64 排CT冠状动脉成像诊断的冠心病患者,对其误诊率进行统计,分析相关影响因素,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

对象:实施 64 排CT冠状动脉成像诊断的冠心病患者;时间:2021.07-2022.08;例数:100 例。男/女为 52/48,年龄段:60 岁以下 64 例,61 岁以上 36 例。

1.2 方法

利用问卷调查,对所有患者展开相关资料记录,并对其实施 64 排CT冠状动脉成像诊断。在诊断前对患者实施碘过敏试验,随后将 3 个电极片置于患者胸口,扫描心电图并记录。在完成扫描后,首先实施冠脉钙化积分扫描,层厚为 3.5mm 。随后实施冠脉成像扫描,注入 75mL造影剂以及50mL氯化钠溶。重建层厚为 0.65mm ,间接 0.6mm 。记录患者诊断后,误

诊率以及分析其影响因素。

1.3 观察指标

(1)分析患者诊断时,出现误诊的例数。(2)单因素分析。对比两组年龄、冠脉钙化、平均心率、心率波动的影响。(3)回归方程分析。对(2)中差异有统计学意义的结果进行回归方程分析。

1.4 统计学分析

数据利用SPSS22.0 分析,计量资料用t检验;计数资料用X2检验。p<0.05 为有意义。

2 结果

2.1 患者诊断后误诊情况患者误诊例数为 18,占比为 18.00% 。

2.2 单因素分析

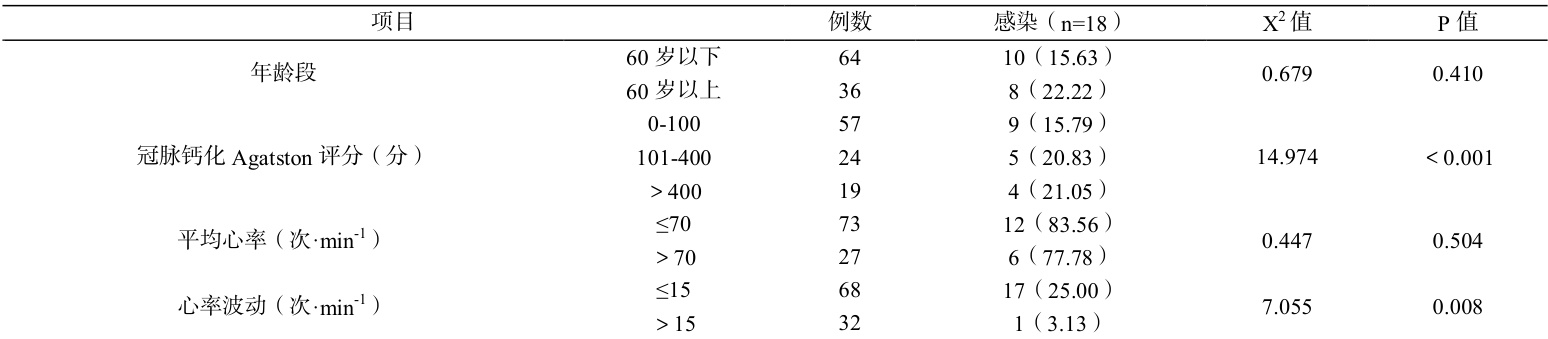

就单因素分析,患者误诊率与冠脉钙化、心率波动具有直接关系(p<0.05 )。见表 1。

表 1 单因素分析(n, % )

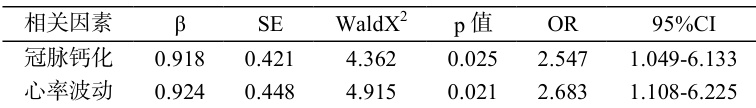

2.3 回归方程分析

经回归分析可知,冠脉钙化、心率波动是患者在实施 64 排CT冠状动脉成像诊断时,出现误诊的影响因素( OR>1 ,  )。见表 2。

)。见表 2。

表 2 回归方程分析

3 讨论

就本次结果可知,经回归分析可知,冠脉钙化、心率波动是患者在实施 64 排CT冠状动脉成像诊断时,出现误诊的影响因素。

(1)冠脉钙化。患者存在严重钙化是其实施 64 排CT冠状动脉成像诊断准确度影响主要因素之一。第一,患者出现严重钙化后,其在CTA上本身便属于高密度影,会造成线束硬化伪影,与其周边血管出现一定的容积效应[3]。第二,当患者冠脉出现钙化病变时,冠脉血管在进行“正性重构”过程中,便可能会出现血流动力学狭窄情况,从而导致诊断结果出现误差,产生假阳性结果。第三,患者若存在较为严重的冠脉钙化问题时,其可能会由于预测患者出现冠心病,而对其血管狭窄程度进行高估[4]。就本次研究结果可知,对于重度钙化的冠脉病变患者,其诊断误差率较高,属于一项影响因素。

(2)心率波动。当患者出现心率较大波东的情况下,患者多个心动周期R-R间期的延长以及缩短出现相互不等情况。基于心电门控图像重建技术,以某一固定的R-R间期比例,进行重建相位窗选择时,其所采集的重建图像相位会出现不匹配情况,导致诊断准确度受到影响[5]。第二,患者若心率过慢情况下,心脏出现轻微的一次波动,或心率突然出现波动,都可能会使患者冠脉随着心脏产生非常剧烈的运动。从而致使在诊断期间,患者血管出现模糊影像,甚至产生中断、错层伪影口腔,对冠脉管腔的显示造成影响。导致患者在实施 64 排CT冠状动脉成像诊断时,出现误诊情况。

综上所述,临床在实施 64 排CT冠状动脉成像诊断时,常会出现误诊情况,经分析可知,冠脉钙化、心率波动均为其影响因素,应及时有效措施干预,提高诊断准确概率。

参考文献:

[1] 贾崴, 史永惠, 康眼训. 64 排螺旋CT冠脉成像(CTA)诊断冠心病的临床分析[J]. 贵州医药, 2021, 45(11): 1802-1803.

[2] 洪乐, 田银, 王文渊,等. 64 排螺旋CT评价粥样斑块,狭窄程度并与动脉造影结果对照分析[J]. 中国CT和MRI杂志, 2022, 20(6): 96+97+110.

[3] 曹海英. 64 排螺旋CT血管造影成像在冠状动脉狭窄中的诊断价值分析[J]. 山西医药杂志, 2021, 50(24): 3370-3372.

[4] 李浚利, 黄益龙, 韩丹,等. 冠状动脉CT血管成像中人工智能诊断冠心病的准确性[J]. 中国医学影像技术, 2021, 37(1): 59-62.

[5] 葛吉祥. CT冠状动脉成像与冠状动脉造影诊断冠心病的临床效果分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2020, 18(11): 1833-1834.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)