抽水蓄能电站施工测量控制网设计研究

刘军锋

四川二滩国际工程咨询有限责任公司 四川成都 611130

引言:抽水蓄能电站作为电力系统调峰填谷的重要基础设施,其施工测量控制网的设计质量直接关系到整个工程的建设精度和安全性能。现代抽水蓄能电站建设往往面临着山区复杂地形、高程差异显著、施工环境恶劣等客观条件限制,这些因素对测量控制网的布设方案和精度保证提出了极高的技术要求。传统的控制网设计方法在面对这些挑战时暴露出选点盲目性强、观测精度不均匀、稳定性维护困难等问题,急需通过技术创新和方法革新来寻求突破。三维实景建模技术的成熟应用为解决选点可视化问题提供了新的思路,多源数据融合理论为提升观测精度和可靠性开辟了新的途径,而动态稳定性维护技术的发展则为保障控制网长期有效性奠定了坚实基础。

1 地形适配选点:三维实景模型驱动的精准布网

1.1 高分辨率三维建模:突破传统选点局限

高分辨率三维建模技术通过融合无人机倾斜摄影、激光扫描和卫星遥感等多种数据源,构建了覆盖整个施工区域的精细化三维地形模型。该技术能够真实还原地表形态特征,准确反映地形起伏变化,为控制点选址提供了直观而精确的可视化依据。相比传统的纸质地形图,三维实景模型具有分辨率高、交互性好等显著优势,能够帮助测量人员在虚拟环境中进行控制点的预选和方案比较。

在实际应用中,三维建模技术通过建立数字高程模型(DEM)和数字表面模型(DSM),能够精确计算控制点间的通视条件和观测距离,有效避免了传统方法中因地形遮挡而导致的观测困难问题。同时,模型中集成的地质信息和植被覆盖情况也为控制点的稳定性评估提供了重要参考,确保选定的控制点具有良好的地质条件和观测环境。

1.2 混合观测体系:GNSS与全站仪的优势互补

GNSS技术凭借其全球覆盖、全天候作业的特点,在抽水蓄能电站控制网建设中发挥着基础性作用,而全站仪则以其高精度的角度和距离测量能力在局部区域控制网加密中展现出独特优势。混合观测体系的构建旨在充分发挥两种技术的互补性,通过合理配置观测方案,实现控制网精度的整体提升。

GNSS观测系统在建立控制网基本框架方面具有不可替代的作用,其能够提供统一的坐标基准和高精度的绝对定位服务。在抽水蓄能电站建设中,GNSS技术特别适用于建立覆盖整个工程区域的基础控制网,为后续的工程测量工作提供可靠的坐标基准。而全站仪观测系统则在局部区域的控制网加密和精度提升方面发挥着重要作用,其精密的测角和测距功能能够有效提高相邻控制点间的相对定位精度。

混合观测体系的设计需要充分考虑两种技术的精度特性和误差源分布,通过优化观测方案和数据处理流程,实现观测精度的均匀化和可靠性的最大化。在实际工程中,该体系通常采用GNSS提供长基线控制,全站仪负责短基线加密的分层布网模式,既保证了控制网的整体精度,又提高了观测效率。

1.3 强制归心装置:削弱仪器对中误差

仪器对中误差是影响测量精度的重要因素,在抽水蓄能电站这类高精度工程测量中,对中误差的有效控制显得尤为重要。强制归心装置的应用通过标准化的机械连接方式,实现了不同测量仪器在同一点位上的精确对中,有效削弱了人为对中误差对测量结果的影响。

强制归心装置的设计采用了精密的机械加工工艺和标准化的接口规范,确保了不同型号仪器之间的兼容性和互换性。装置通过三维调平机构和精密定位系统,能够将仪器的对中误差控制在毫米级别,相比传统的光学对中方法,精度提升显著。在抽水蓄能电站的施工测量中,强制归心装置的应用不仅提高了观测精度,还大幅提升了作业效率,减少了因重复对中而产生的时间损耗。

装置的结构设计充分考虑了野外作业的恶劣环境条件,采用了防腐蚀、防震动的材料和工艺,确保了设备的长期稳定性和可靠性。同时,标准化的操作流程和维护方案也为装置的推广应用提供了有力保障。

2 多源数据融合:联合平差提升成果可靠性

2.1 观测数据预处理:统一精度基准

观测数据预处理是多源数据融合的基础环节,其核心任务是建立统一的精度基准和数据格式标准。不同类型的观测数据由于获取方式、仪器特性和环境条件的差异,往往存在精度水平不一致、数据格式不统一的问题,需要通过系统化的预处理流程来解决。

GNSS观测数据的预处理重点关注卫星钟差、电离层延迟、对流层延迟等系统误差的改正,通过精密星历和电离层模型的应用,实现观测数据的高精度预处理。全站仪观测数据的预处理则侧重于仪器常数改正、大气折光改正和地球曲率改正等几何误差的消除,确保观测数据的几何精度。水准测量数据的预处理需要考虑重力异常、正高与正常高的转换等因素,保证高程系统的统一性。

数据预处理过程中建立的质量控制体系能够有效识别和剔除异常观测值,通过统计检验和几何检验相结合的方法,确保输入联合平差的观测数据具有良好的可靠性和一致性。

2.2 联合平差模型:统筹分配观测权重

联合平差模型的构建是多源数据融合的核心技术,其通过建立统一的数学模型,实现了不同类型观测数据的同步处理和权重分配。模型的设计需要充分考虑各类观测数据的精度特性和相关性,通过合理的权重分配策略,实现观测信息的最优利用。

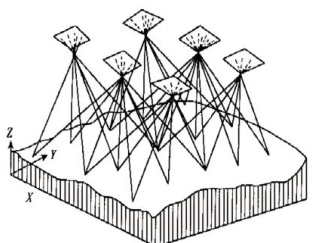

在抽水蓄能电站的控制网平差中,联合平差模型通常采用约束平差的数学框架,通过引入坐标约束、基线约束和高程约束等多种约束条件,实现了不同观测类型的有机结合。模型中的权重分配策略基于方差分量估计理论,通过迭代计算确定各类观测数据的最优权重,确保平差结果的统计学意义。如图1:

图 1 光束法区域网平差

模型的求解过程采用了现代数值分析方法,通过稀疏矩阵技术和并行计算算法,实现了大规模控制网的高效求解[1]。同时,平差过程中建立的残差分析和精度评定体系能够及时发现数据处理中的问题,为平差结果的质量控制提供了有力保障。

2.3 精度验证:多技术分级检核

精度验证是确保控制网成果可靠性的重要环节,需要根据相关测量规范对不同等级进行分级检核,全面评估控制网的精度品质和稳定性。按照规范要求,通常将控制网分为一、二、三等,各等级的技术指标和检验方法有所不同。

一等控制网作为最高等级,内符合精度一般要求平面点位中误差优于 ±5mm ,高程中误差优于±2mm。外符合精度通过与国家高等级控制点的比对进行评定,平面位置和高程较差需优于规范限差。检核方法主要采用GNSS静态测量和精密水准测量,观测时间和重复测量次数应满足一等水平的要求。二等控制网的内符合精度标准相对放宽,平面点位中误差一般优于 ±3mm ,高程中误差优于±1mm。外符合精度通过与上一级别控制点的检核,以及与同级别相邻控制网的联测分析。检核方法可采用GNSS、全站仪导线和精密水准测量等多种技术手段,测量等级和重复次数按二等的规定执行。三等控制网主要承担工程施工控制测量的任务,其内符合精度要求平面±10mm,高程±5mm。外符合精度检核可通过与二等点的加密导线检核,高程检核采用四等水准或全站仪三角高程。

3 动态稳定性维护:分级复测保障数据现势性

3.1 分级复测制度:匹配施工阶段需求

分级复测制度的建立基于对抽水蓄能电站施工过程的深入分析,通过将施工过程划分为不同阶段,针对每个阶段的特点制定相应的复测方案。该制度充分考虑了施工活动对控制网稳定性的影响程度,通过差异化的复测频率和精度要求,实现了维护资源的合理配置。在施工初期,地形变化相对较小,控制网的稳定性较好,复测频率可以适当降低,重点关注基础控制点的稳定性监测[2]。随着施工活动的深入,特别是在爆破、开挖等影响较大的施工阶段,需要提高复测频率,加强对影响区域内控制点的监测力度。施工后期,随着工程结构的逐步完善,控制网的稳定性要求进一步提高,复测工作需要更加精细化和规范化。

3.2 拟稳平差技术:识别稳定基准点

拟稳平差技术是解决控制网动态稳定性问题的重要手段,其核心思想是通过统计分析方法识别出相对稳定的基准点群,并以此为基础进行平差计算。该技术能够有效处理控制网中部分点位发生变化的情况,保证平差结果的可靠性和一致性。技术的实现过程通过建立多期观测数据的时间序列模型,分析各控制点的位移变化规律和稳定性特征。稳定性分析采用了趋势分析、周期分析和异常值检测等多种统计方法,能够准确识别出受施工影响而发生位移的控制点。基准点的选择基于稳定性指标和几何分布要求,通过优化算法确定最优的基准点组合。

3.3 自动化监测预警:实时掌控点位状态

自动化监测预警系统通过部署自动化监测设备和建立实时数据传输网络,实现了对控制网关键点位的连续监测和状态评估。系统的建设能够及时发现控制点的异常变化,为维护决策提供科学依据,有效降低了控制网失效的风险。监测系统的硬件配置包括高精度GNSS接收机、自动化全站仪、倾斜仪和沉降仪等多种设备,这些设备通过无线通信网络实现数据的实时传输和集中处理[3]。系统的软件平台集成了数据采集、处理、分析和预警功能,能够自动识别监测数据中的异常信息并及时发出预警信号。

结语:抽水蓄能电站施工测量控制网设计的技术革新为工程建设质量提升奠定了坚实基础。文章构建的三维实景模型驱动布网、多源数据融合平差和动态稳定性维护三位一体的技术体系,有效解决了复杂地形条件下控制网精度保障难题。面对数字化转型和智能化升级的发展趋势,控制网设计技术需要在自动化程度和适应性能方面实现新突破。未来发展应重点关注人工智能在控制网优化中的深度应用,探索大数据驱动的动态维护机制,推进测量装备的智能化升级,为抽水蓄能电站建设提供更加精准高效的技术保障。

参考文献:

[1]黎建洲,陈超,万鹏,等.重庆栗子湾抽水蓄能电站施工测量控制网建立与精度分析[J].水电与抽水蓄能,2025,11(02):52-57.

[2]沈默,王洋,苏秀永.抽水蓄能电站施工测量控制网建设流程关键技术[J].灌溉排水学报,2023,42(S1):141-144.

[3]鹿恩锋,兰世雄,尹业彪.哈密抽水蓄能电站施工测量控制网设计[J].西北水电,2023,(04):58-63.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)