基于大单元教学理念的数学章起始课的教学设计与实践研究

黄海燕

江苏省太仓市第二中学

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》在课程建议中指出:“应重视单元整体教学设计,改变过于注重以课时为单位的教学设计,推进单元整体教学设计,体现数学知识之间的内在逻辑关系,以及学习内容与核心素养表现的关联。”[1]大单元教学设计在整体课程规划中扮演着关键角色,它顺应了课改的核心理念——整体课程观。在大单元教学理念下,章起始课成为了至关重要的开篇之作,承担着向学生阐述本单元内容、地位和作用的任务。它不仅是展现整章基础概念的起点,也是展现基本思想、体现知识联系、渗透数学文化的良好载体。

一、数学章起始课的重要性

章起始课作为一个章节最开始的第一节课,我们需要教给学生什么?如何构建学生的认知结构?基于大单元教学理念的数学章起始课在数学教学中肩负着非常重要的作用,其重要性主要体现在以下几个方面:

1. 构建知识框架,明确学习方向

数学章起始课作为一章学习的起点,首要任务是帮助学生构建整章学习的基本框架。它通过对本章内容的整体介绍,让学生明确学习目标、重点和难点,这有助于学生在后续的学习过程中能够有清晰的方向和路径,从而在后续的学习中能够有的放矢,提高学习效率。同时,章起始课发挥统摄引领作用,帮助学生理解章节内容,把握知识间的内在联系,形成系统化的知识网络。

. 激发学习兴趣,培育探究精神

在数学章起始课上,教师可以创设生活化情境,让学生在熟悉的场景中感受数学的魅力。也可以在章起始课上,融入相关的数学史内容,展现数学文化魅力,激发学生探索数学发展脉络的好奇心。以数学章起始课为契机,通过揭示本章要研究的数学知识及知识的背景来源,能激发学生的学习兴趣,引导学生主动探索未知的数学奥秘,从而推动学生更加主动地参与到学习中。

3. 整合知识体系,促进迁移应用

大单元教学理念强调知识的整体性和系统性。数学章起始课通过构建章节知识结构和框架,梳理本章内容与其他章节之间的联系,帮助学生形成完整的知识网络。这种系统化的学习方式,既有助于学生理解当前知识,掌握知识的内在联系和规律,更能培养知识迁移和应用的能力。

4. 提升专业素养,助力教学成长

在基于大单元教学理念的数学章起始课的教学设计与实施中,教师需要不断学习和研究相关的教学理论和方法,促进教师理解把握整章教学内容及其内在联系,从而提升他们的教学设计能力。同时,数学章起始课的教学实践也为教师提供了宝贵的教学反思机会。通过不断优化教学实践,实现教学相长。

总之,基于大单元教学理念的数学章起始课在数学教学中具有多重价值。它既能帮助学生构建系统化的知识网络,明确学生的整体学习方向,激发学生学习兴趣,培育探究精神,促进知识的整合与迁移,又能促进教师 # 业成长。因此,在数学教学过程中我们应该充分重视其作用,加强相关教学实践研究。

二、数学章起始课的设计原则

大单元教学理念以其整体性、系统性和连贯性的优势,逐渐成为提升教学质量、促进学生深度学习的重要途径。大单元教学理念强调将散落的知 点串联成完整的知识体系, 使学生在学习中体验知识的发展过程,培养其系统化、整体化的思维模式。因此,数学 逻辑性强 密的学科,其教学更需遵循大单元理念,尤其是在每一章的起始课设计上, 更应精心策划,以激发学 的学习兴趣,构建完整的知识框架,为后续学习奠定坚实的基础。在课程设计和教学过程中,基于大单元教学理念的数学章起始课设计的原则,需要综合考虑教学目标、学生学情、教学内容的系统性和整体性等多个方面。

1. 整体性原则

数学知识是一个有机联系的整体系统。在章起始课设计中,教师应当从三个维度体现整体性:首先,在知识维度上,教师应展示本章知识在整个数学 生形成对数学知识的整体认识。其次,在方法维度上, 教师应引导学生理解 / 方法与其他章节方法的关系,从而使学生能够灵活运用各种方法解决问题。 问题设计,系统训练学生的数学思维能力,包括逻辑推理、空间观念、创新思考等核心素养,促进 对数学本质的理解。这种三维一体的整体性教学设计,能够帮助学生跳出零散的知识点,形成结构化的数学认知体系,为后续学习奠定坚实基础。

2. 情境化原则

数学不应是枯燥的符号游戏,而是认识世界的生动工具。在章起始课设计中,教师需要:

(1)创设真实情境:从学生熟悉的日常生活、科学现象或历史典故中取材,设计富有挑战性的问题情境,让抽象的数学概念自然融入生活场景。

(2)激发探究兴趣:通过情境化的引入,让学生切身感受数学的实用价值,产生"我想知道为什么"的求知欲望,形成持久的学习动力。

(3)设计趣味活动:将知识学习转化为游戏、实验、讨论等互动形式,在轻松愉悦的氛围中达成教学目标,提升课堂参与度。

这种基于大单元理念的情境化的教学设计,不仅能点燃学生的学习热情,更能帮助他们在真实问题解决中发展数学思维,实现深度学习。

3. 生长性原则

在数学章起始课教学设计中,生长性原则强调以学生已有的知识和经验为基础,促进学生在知识、思维、素养等方面的持续发展与生长。在知识维度, 章起始 旧知识的桥梁,通过复习旧知引入新知识,呈现知识产生的必要性与逻辑性,搭建知识体 晰知识的发展脉络。在思维维度,注重激发学生的好奇心与探索欲,设置启发性问题与 思考、发现规律,培养其逻辑推理、抽象概括等数学思维能力,为后续深入学习奠定思 章起始 渗透数学思想方法,揭示知识背后蕴含的数学本质,同时关注学生自主学习能力的培养,助力学生在数学学习道路上不断成长。

三、数学章起始课的教学实践

一、 情境引入

展示我们生活中常见的图形

问题1:观察生活中的图片,它们都有同一种基本几何图形是什么?

(从奇妙的自然界到文明的人类社会,从精巧的手工艺品到气势宏伟的各种建筑……到处都可以看到大大小小的圆。)设计意图:通过生活中熟悉的圆图片引入,感受圆在生活中具有很重要的应用价值,从而激发学生的学习兴趣和求知欲,进而明确“为什么学习圆”,以及学习圆的必要性和重要性。

问题2:小学里学过圆,你对圆有哪些认识呢

问题3:初中阶段还需要更深入的研究圆,那么到底研究圆的什么呢?不妨类比之前学习到的基本几何图形,回忆一下都学了哪些?都经历了怎样的研究过程?

问题4:现在可以大胆地想象,你觉得圆接下来会研究什么?具体该如何研究?

设计意图:借助问题串的形式,引导学生回忆、类比、迁移,根据已有经验,搭建思维框架,类比直线型图形,合理猜想曲线型图形(圆)研究学习的内容,充分体现章起始课的统领作用,构建本章的知识结构,确定接下来“学什么”。

二、活动探究(一)探究圆的定义

活动一:探究圆的描述性定义(旋转角度)

1.请同学们在活动单上任意画一个圆,观察画圆的过程,思考“什么是圆?”你能由此说出圆的形成过程吗?设计意图:通过圆规操作画圆,感受画圆的条件,自然而然的生成两要素圆心和半径,缺一不可。同时,强调圆心确定圆的位置,半径决定圆的大小。

活动二:探究圆的集合定义

观看视频

师:老师给平面上的点施了“魔法口令”,请观察这些点的变化,并思考“魔法口令”是什么?

生:到点 O 的距离相等。

设计意图:利用视频动画演示,让学生感受圆形成的过程,以及这些点有什么共同特性,从而加深学生对圆的集合定义的理解。

(二)探究点与圆的位置关系活动三:操作与思考:

请同学们在纸上画一个圆、一个点,并与小组内同伴交流在平面内,点与圆有哪几种位置关系?设计意图:学生独立操作实验,组内合作交流,教生共同探讨,总结归纳,得出判断点与圆的位置关系的两种方法:①直观判断,②根据d 与r 的大小关系进行判断。学会选择恰当的方法来解题。

(三)探究直线与圆的位置关系活动四:操作与思考:

请同学们在纸上画一个圆、一条直线,并与小组内同伴交流在平面内,直线与圆有哪几种位置关系?设计意图:类比点与圆的位置关系探究教学,学生独立操作实验,组内合作交流,教生共同探讨,总结归纳,得出判断直线与圆的位置关系的两种方法:①直观判断,②根据d 与 r 的大小关系进行判断。由于类比教学,学生较能理解判断方法,并学会选择恰当的方法来解题。

(四)探究与圆有关的性质

1.与圆相关的概念

弦、弧、圆心角、圆周角、同心圆、等圆、等弧

2.与圆相关的性质活动五:请同学们动手操作(1)有什么办法找到圆形纸片的圆心呢?

生:将圆形纸片对折,再将半圆对折,两条折痕的交点就是圆(2)将圆形的纸片绕着圆心旋转,你有什么发现?

设计意图:通过折纸,让学生动手操作,直观感受图形的特点,探究圆的性质,感受圆的轴对称性和旋转对称性,从而得出圆的旋转不变性。

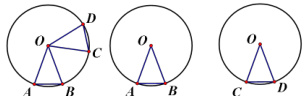

问题1:如图所示,∠AOB=∠COD,所画圆中有哪些相等的线段,相等的弧?

学生利用圆形纸片动手操作探究

问题2:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弦、两条弧中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量是否也相等?

设计意图:利用几何画板课件演示,突出直观感受,由圆的旋转不变性感知圆心角、圆心角所对的弧、圆心角所对的弦之间的数量关系定理,让学生初步了解圆心角定理,体会数学结合思想。

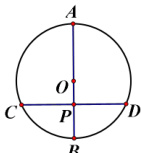

问题3:在圆形纸片上画⊙O 的直径AB,⊙O 的一条弦 CD,使得AB⊥CD,垂足为P,在你所画的圆中有哪些相等的线段、相等的弧?

学生利用圆形纸片折叠,动手操作探究

设计意图:利用圆的轴对称性,初步感知垂径定理,抽取基本图形,体会数学结合思想。利用类比三角形知识,找到垂径定理的基础图形,让学生认识圆中的三个要素:半径、半弦、弦心距。同时,也为接下来学习圆内接多边形中类比学习做铺垫。

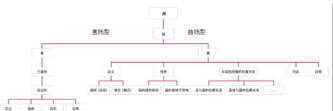

三、梳理本章学习框架

设计意图:通过学习的路径和方法的反思,梳理本章知识学习框架,构建思维导图,帮助学生了解本章节的整体结构,直观地理解各知识点之间的关系,为后续的学习奠定了基础,指明了方向。

四、教学反思

本节课是《对称图形——圆》这章节的章起始课。本节课的学习帮助学生了解本章的学习内容、知识结构及思想方法,并将其纳入原有的知识体系,形成新的认知结构。这一过程不仅有助于学生建构知识框架,还能实现知识的进阶和深化。

圆的认识是学生在对三角形、长方形、正方形等直线型平面图形的认知基础上的扩展,是对曲线型图形的初步认知。本节课教学设计过程中采用了学生自主探究、小组合作学习的学习方式,并运用多媒体技术辅助教学,通过创设生活情境来激发学生的学习兴趣和求知欲,让学生感受圆在现实生活中的重要作用。对于本节课的教学设计,笔者是这样思考的:

1. 培养整体观念,凸显章起始课的整体构建作用

《标准2022》在教学建议中指出:“整体把握教学内容,注重教学内容的结构化,要重视对教学内容的整体分析,帮助学生建立体现数学学科本质、对未来学习有支撑意义的结构化的数学知识体系。”本节课在学生已有的直线型平面图形研究的基础上,打破了以“知识点”为学习单位,以“单节”为组织单位的碎片化、浅表化、孤立化的教学格局,立足单元整体建构,通过类比直线型平面图形研究圆这一章节所要学习的内容,构建本章的知识结构,引领后续的研究学习。

2. 动手学数学,强调章起始课的逻辑连贯性

新课标指出:“学生是学习的主人”,教师要“向学生提供充分从事数学活动的机会”。因此,教师在教授过程中应时刻关注学生的发展,尊重学生的选择,充分体现学生的主体性。而数学教学的根本目的在于让学生掌握研究问题的方法,因此教师应注重引导学生通过动手学数学来训练数学思维,发展学生的“三会”能力。在章起始课的教学过程中,学生可以通过实践操作的方式来感知本章节所要学习的内容,知识研究的基本套路,通过类比学习帮助学生理清思想方法的一致性和逻辑思维的连贯性。

本节课的教学过程中,无论是对圆概念的认知,还是对圆的各部分的认识,以及根据圆的性质研究相关结论,笔者都是让学生通过折纸、转动纸片、量一量等活动,让学生自主探究发现,获取圆的有关知识和结论,在动手操作中学习数学。通过“想数学”与“做数学”这两种学习方法的有机结合,确保学生逻辑思维保持连贯性。“想”指学生通过与直线型平面图形的类比,形成猜想;“做”是指通过操作验证猜想的科学合理性。由此可见,“做中学”是发展学生推理能力的重要举措。

基于大单元教学理念的数学章起始课教学设计与实践研究具有重要的理论和实践意义。它不仅能够帮助学生构建知识体系、激发学生学习兴趣、提炼数学思想方法,还能够培养学生的自主学习能力和解决问题的能力。未来,我们将继续深入研究和探索这种教学方式的应用和推广,为数学教学质量的提升贡献更多的智慧和力量。

参考文献:

[1] 义务教育数学课程标准[S].北京师范大学出版社,中华人民共和国教育部, 2022.

[2] 章建跃. 注重数学的整体性,提

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)