病原菌遗传多样性研究助力小麦病虫害防治

再依娜甫·胡沙英

新疆博州温泉县农业技术推广站 邮编 833500

0 前言:

小麦病虫害严重威胁粮食安全,传统防治方法面临病原菌抗药性增强与防治效果下降等挑战,病原菌遗传多样性研究揭示其群体结构变化规律,为科学防治提供理论支撑。分子生物学技术发展使病原菌遗传变异检测成为可能,通过分析致病基因多样性可预测病害发生趋势。遗传信息指导抗病品种配置与农药使用策略制定具有重要意义,建立精准防治体系成为现代植物保护发展方向。

1 材料与方法

1.1 供试材料与试验设计

供试的病原菌株是从华北平原主要小麦产区采集来的,涵盖河北、山东、河南三省15 个地市典型麦田生态系统,采样时间跨越 2020 到 2023 年连续四个生长季节,以此确保样本代表性和时空分布全面性,充分反映不同生态环境条件下病原菌群体特征。病原菌分离培养采用组织分离法结合稀释平板法,从感病小麦叶片与茎秆以及穗部组织中获取纯培养物,通过形态学特征观察以及分子鉴定确认菌种归属,建立详细的菌株档案记录系统来记录菌株来源与分离时间以及寄主信息[1]。试验设计遵循随机区组原则,每个采样点设置5 个重复且单个重复包含 20 株病原菌分离株,总计获得 1500 株有效菌株用于后续遗传多样性分析,同时建立标准化菌株保存体系确保研究材料长期可用性以及活性维持。

1.2 遗传多样性检测技术体系

分子标记技术体系构建基于多重聚合酶链式反应扩增平台,选用简单重复序列标记与序间简单重复序列标记以及随机扩增多态性标记三种分子标记类型进行病原菌基因组多态性检测,标记选择标准包括重现性良好与多态性丰富以及分辨率高等特征。脱氧核糖核酸提取采用改良十六烷基三甲基溴化铵法,确保基因组脱氧核糖核酸纯度以及完整性满足聚合酶链式反应扩增要求,电泳检测采用聚丙烯酰胺凝胶电泳技术获得高分辨率条带图谱。致病基因变异检测重点关注毒力因子编码基因、细胞壁降解酶基因以及次生代谢产物合成基因等关键功能基因位点,通过序列比对分析揭示基因变异类型包括点突变、插入缺失以及重复序列变异等分子事件,构建病原菌遗传变异数据库为群体遗传学分析提供基础数据支撑[2]。

2 结果与分析

2.1 病原菌遗传多样性水平评估

基于分子标记技术体系获得的遗传多样性检测数据,对 1500 株病原菌进行群体遗传学分析,全面评估不同地理来源菌株的遗传变异水平,为科学制定防治策略提供分子依据。

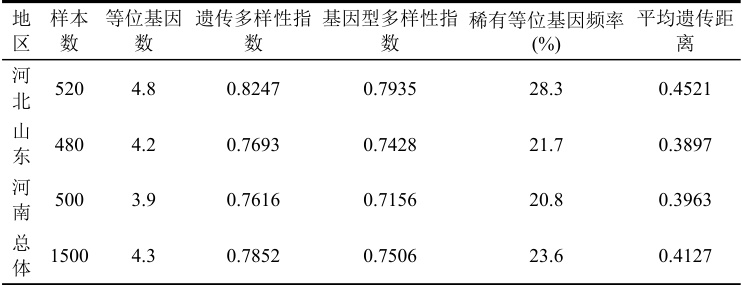

表1 不同地区病原菌群体遗传多样性参数

表1 数据揭示病原菌群体遗传多样性呈现明显的地理分布特征,河北地区菌株表现出最高的遗传多样性指数以及稀有等位基因频率,反映该地区病原菌群体遗传结构最为复杂,适应性进化潜力最强。地区间遗传多样性差异为区域化防治策略提供科学依据,高遗传多样性地区需要采用更加多元化的防治措施组合,以应对病原菌快速变异带来的挑战,同时遗传距离数据表明群体内分化程度适中,为抗病品种合理配置以及防治技术优化奠定理论基础。

2.2 致病基因变异与群体分化特征

在遗传多样性分析基础上,进一步聚焦致病相关基因的变异特征,通过序列比对分析揭示关键功能基因的变异模式,结合群体分化参数评估不同地理群体间的遗传差异程度,为精准防治策略制定提供分子水平的科学依据。

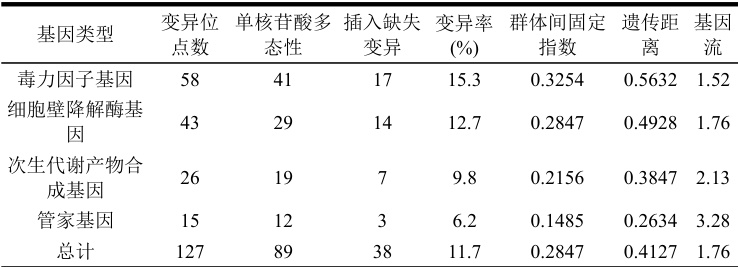

表 2 致病基因变异类型及群体分化参数

表 2 显示致病基因变异频率呈现功能依赖性分布模式,毒力因子编码基因承受最强选择压力,变异率显著高于管家基因水平,推动病原菌致病性持续进化。群体分化分析揭示河北与山东群体间遗传分化程度最高,固定指数达到中等分化水平,相对较低的基因流促进了地理隔离群体的遗传分化[3]。不同功能基因的变异模式差异反映病原菌适应性进化的复杂性,致病相关基因的高变异率预示抗性产生风险,需要在防治策略中充分考虑基因变异对药剂敏感性的影响,同时群体分化特征为区域性防治措施差异化配置提供遗传学依据。

3 讨论

3.1 遗传多样性对病虫害防治的指导意义

病原菌遗传多样性水平直接影响防治策略的有效性以及持续性,高遗传多样性群体具备更强的适应性进化潜力,能够快速产生对防治措施的抗性。河北地区病原菌群体表现出的高遗传多样性指数预示该区域病原菌变异速度较快,传统单一防治模式面临失效风险,需要建立轮换用药以及多元化防治体系。遗传距离分析揭示的群体内适中分化程度为抗病品种合理布局提供科学依据,避免单一抗性基因大面积应用导致的选择压力集中。稀有等位基因的存在表明病原菌群体保持较大的进化潜力,这些低频变异可能在环境压力下快速扩散成为优势基因型,因此防治策略制定必须充分考虑遗传背景的复杂性,建立基于遗传监测的预警机制。

3.2 基于遗传信息的精准防治策略优化

致病基因变异模式分析为精准防治提供分子靶点,毒力因子基因的高变异率指导抗病基因资源的挖掘以及利用方向。群体分化特征揭示的地理差异性要求建立区域化防治策略,河北与山东群体间显著的遗传分化支持差异化药剂配置以及抗病品种选择。基因流水平较低促进了地方群体的独立进化,为区域性防治措施提供遗传学支撑,避免盲目推广导致的适应性失衡。遗传信息指导下的精准防治体系应整合分子标记辅助选择与基因编辑技术以及智能化监测平台,实现对病原菌群体动态的实时追踪。未来防治策略优化方向包括建立遗传多样性数据库与开发快速检测技术以及构建预测模型,推动小麦病虫害防治向个性化以及可持续化发展。

4 结语

病原菌遗传多样性研究为小麦病虫害防治提供新思路。遗传变异分析揭示病原菌适应性进化机制,指导抗病基因资源挖掘利用,基于遗传信息构建的防治策略能够提高防治精准度,延缓抗药性产生。未来应加强病原菌遗传监测网络建设,完善遗传数据库,发展智能化防治决策系统。遗传多样性研究与现代育种技术结合将推动小麦病虫害防治向精准化、可持续化方向发展,保障粮食生产安全。

参考文献

[1]孔凡宽.农业现代化背景下小麦种植技术应用实践与病虫害常用防治措施综述[J].种子世界,2025,(04):21-23.

[2]王艳斌,任飞荣,谢咸升.小麦蚜虫防控策略及抗蚜性研究进展[J].山西农业科学,2025,53(02):57-66.

[3]卢海兵.小麦病虫害综合防治技术的策略与应用[J].河南农业,2025,(02):12-13.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)