自然教育视域下促进幼儿在种植活动中深度学习的路径探索

傅梦云

深圳市福田区天健小学附属幼儿园 518000

一、引言

种植活动是幼儿园自然教育的重要载体,然而当前种植活动中幼儿参与往往停留于表层操作(如浇水、松土、施肥),存在探究浅层化、缺乏持续性等问题。基于虞永平“全收获”理念(强调在种植全过程中实现知识、能力与情感的多维发展),本研究聚焦支持幼儿深度学习的实践路径,提升种植活动的教育价值。

二、文献综述与理论基础

(一)自然教育与种植课程的内在关联

卢梭在《爱弥儿》中强调,自然教育应顺应儿童天性,避免成人过度干预。陈鹤琴的“活教育”理念则主张通过真实环境激发幼儿学习兴趣。虞永平提出种植课程需以"全收获"为导向,引导幼儿亲历种植全过程,实现经验内化与情感升华

(二)深度学习的核心特征

深度学习强调幼儿在真实情境中主动建构知识、批判思考及迁移应用,表现为持续探究、问题解决与多元表征。种植活动因动态性与不确定性,天然契合深度学习需求。它依赖于教师提供有意识的设计与系统化的支持路径,引导幼儿超越表层操作,走向深度探究与经验内化。

(三)当前幼儿园种植课程的问题

1.目标设定模糊,缺乏年龄分层;

2.幼儿缺乏主动探究与深入学习:教师指导方式随意,活动多停留于操作层面;

3.家园社资源开发与协同不足:家庭与社区资源未有效融入课程,活动场景局限于园内

三、研究设计与方法

(一)研究目标

1.构建分年龄段的幼儿园种植课程目标体系,增强系统性与层次性。

2.开发园内外种植课程资源,形成家园社协同育

3.探索支持幼儿深度学习的种植活动实施路径。

(二)研究方法

1.文献法:梳理国内外自然教育及种植课程相关理论及经验成果。

2.观察法:记录幼儿在种植活动中的参与度、互动行为及经验获取情况。

3.访谈法:访谈 10 名教师、20 名家长及30 名幼儿,分析课程实施痛点

4.行动研究法:通过“计划-实施-反思”循环优化策略。

(三)研究框架

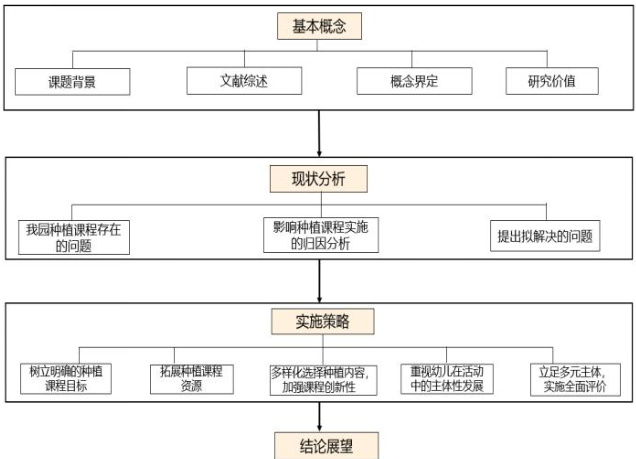

以自然教育理论为指导,结合我园现状,从“基本概念→现状分析→优化实施→评估与展望”四阶段推进研究。

四、实践探索与成果在实践探索中,通过"目标分层设计—资源整合—路径探索"循环优化种植活动。

(一)分年龄段课程目标设计

结合自然生活教育理念,在遵循自然规律与幼儿年龄特点的基础上,与五大领域进行有机结合,分年龄、分阶段地构建种植课程目标。

小班:感官探索现象(描述种子特征),拟人化表达生命意识。

中班:持续观察记录(符号化),感知生长条件(光/水),萌发责任意识。

大班:主动实验验证(如种子结构),合作解决问题(设计灌溉系统),知识迁移应用。

(二)课程资源开发策略

1.园内资源:

园内资源开发需围绕“人、财、物”三要素系统整合:

(1)人:积极发挥和利用幼儿园有种植经验的花工和其他教职工的优势,向幼儿传授基础种植技能,担任种植活动顾问。

(2)财:设立种植课程专项资金,支持教职工参加相关研修,提升课程设计与实施能力。(3)物:充分利用户外种植区域、班级阳台、科学植物角等空间建立“微种植区”,配备适宜工具,园内所有植物均纳入课程观察对象。

2.园外资源

有效整合园内外的课程资源,拓宽幼儿的学习空间,丰富学习内容。

(1)构建“家庭-幼儿园-社区”三位一体协同机制,系统整合三方资源支持课程实施。基于幼儿生活经验,将家庭阳台种植、社区绿地植被、公园生态景观等纳入课程资源网络,形成多场景联动。例如:邀请家长担任“种植顾问”,参与课程设计与实践指导;联动社区开展“土壤探秘”“节气种植”等主题活动;共建“区域性植物资源库”,为课程提供动态支持。

(2)深化家长参与机制,成立“种植课程家委会”,吸纳有种植经验或种植兴趣的家长参与到幼儿园的种植课程活动中,协同教师制定课程计划、开发活动案例,通过“种植小课堂”“亲子种植日”等活动,引导家长深度介入课程实施,推动种植经验从园内向家庭延伸。

(三)深度学习支持路径

为实现幼儿在种植活动中的深度学习,围绕“问题捕捉—探究支持—经验内化”三阶段,构建以下支持路径:

1. 以问题为导向的探究式学习

动态问题捕捉:教师通过观察幼儿在种植中的自发行为(如幼儿观察蚯蚓松土场景),捕捉其兴趣点并提出开放性问题(如“为什么蚯蚓能让土壤更松软?”),引导幼儿通过实验、访谈、工具操作等方式验证假设。例如,在“土培与水培对比实验”中,幼儿分组记录两种栽培方式的植物生长差异,结合测量工具(如卷尺、温湿度计)分析环境变量作用,逐步理解土壤结构与植物生长的关系。

阶梯式问题链设计:针对不同年龄段幼儿认知特点,设计由浅入深的探究问题。小班侧重现象描述(如“蜗牛为什么要吃菜叶?”),中班聚焦因果关系(如“浇水太多会怎样?”),大班延伸至生态平衡(如“如何利用动物粪便作肥料?”),形成螺旋上升的探究路径。

2. 多元表征支持经验重构

提供空白日志本、标本盒、拍摄设备,鼓励幼儿用绘画、符号、拼贴、语音记录观察。例如,树叶拼贴表现生长阶段,符号标记浇水量以发现规律。

数字化表征延伸: 引入生长追踪系统,通过延时摄影记录过程,生成生长曲线图。幼儿操作平板放大细节、标注变化,将抽象生命周期转化为直观经验,促进逻辑思维与科学表征能力发展。

3. 项目式学习推动知识迁移

真实问题驱动:以幼儿在种植中发现的真实问题(如“除害虫行动”)为项目主题,整合科学探究、艺术表达与工程设计。例如,在“生态驱虫计划”项目中,幼儿分组设计驱虫方案(如洒草木灰、制作防虫网),通过实验验证效果并绘制设计图,最终在班级菜园中实践优化方案。

跨场景协作:结合家园社资源拓展项目边界。例如,邀请社区花工指导“堆肥实验”,幼儿家庭参与“厨余垃圾变肥料”行动,将幼儿园项目延伸至家庭与社区,形成“发现问题—方案设计—实践验证—经验推广”的完整学习闭环。

4. 反思性对话促进经验内化

师幼共构知识网络:教师在活动后组织幼儿复盘种植活动,引导幼儿用语言描述探究过程(如“我发现土培的番薯比水培的长得快”),并通过追问(如“为什么会这样?”)推动其反思经验。同时,利用“问题清单”,将幼儿的问题与发现可视化,形成持续性的讨论线索。

家园协同反思:通过“家庭种植日记”共享平台,家长记录幼儿在家庭种植中的新发现(如“向日葵往哪边转?”),教师将其纳入课程讨论,帮助幼儿建立园内与家庭经验的联结,深化对生态关系的理解。

(四)成效分析

1.目标体系完善。通过分年龄段目标体系的构建与实施,课程目标的系统性、层次性和目标适配度显著提升,如小班通过“种子发芽观察”活动达成感知目标,大班通过“班级菜园规划”实践生态平衡理解,有效解决了目标模糊与内容重复问题。

2.深度学习提升。在深度学习层面,75%的幼儿能够提出开放性问题(如“为什么阳光不足的植物长得慢?”),问题解决策略多样性增加,其中大班幼儿在“玉米身高的秘密”项目中展现出高阶思维,运用测量、比较、分析判断等方法开展探索。

3.资源整合增效。家园社协同机制推动家长参与率从 40% 提升至 75% ,资源利用率提高60% ,通过“亲子种植”“堆肥实验”等活动构建了多维联动的自然教育生态。

4.教师专业成长同步体现, 80% 的教师掌握分层目标设计方法,形成《种植活动案例集》20 篇。

五、问题与改进建议

1.家园社协同机制缺乏长效保障,部分社区合作项目难以持续。需加强政策协同,与社区签订合作协议,共建“幼儿自然教育基地”。

2.未来研究可进一步探索数字化工具在种植课程中的应用,为自然教育创新提供新思路。例如:智能传感器实时监测温湿度并生成生长曲线;AR 技术动态展示植物 3D 结构;云端日志实现家园数据共享等,推动幼儿科学探究与教师精准支持。

六、结论

自然教育视域下的幼儿园种植课程,需以幼儿为中心,以系统性目标分层为基础,通过家园社协同资源整合与开放性的教师指导策略,推动幼儿深度学习。未来可结合数字化工具,进一步提升课程实施的互动性与科学性,促进幼儿科学素养、生态意识与社会性协同发展。

参考文献

[1] 卢梭. 爱弥儿[M]. 北京: 人民教育出版社, 1985.

[2] 陈鹤琴. 陈鹤琴全集[M]. 江苏教育出版社, 2008.

[3] 理查德·洛夫. 林间最后的小孩:拯救自然缺失症儿童[M]. 中国发展出版 社, 2014.

[4] 虞永平 张斌.小小园丁幼儿园种植活动[M].江苏:南京师范大学出版2014.

[5] 虞永平.用“全收获”的理念开展幼儿园种植活动[J].幼儿教育,2017(07).

[6] 黄莉芳.探究幼儿园种植活动中的合作意识培养[J].科学大众·科学教育,2019(06).

[7] 刘令燕. “幼儿园种植课程资源开发与利用”的研究[J]. 山东教育, 2011(27).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)