新工科专业“专创融合”人才培养模式研究

郭菲 白小帆 严浩 陈亦仁 王磊磊

河北工程大学机械与装备工程学院 邯郸 056038

引言

2021 年,国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》,提出深化高校创新创业教育改革,将创新创业教育贯穿人才培养全过程,建立以创新创业为导向的新型人才培养模式。党的二十大报告强调,纵深推进大众创业、万众创新是深入实施创新驱动发展战略的重要支撑。青年学生富有想象力和创造力,是创新创业的生力军,开展好面向青年学生的“双创”教育、助力其全面融入创新创业实践具有重要意义。

1 新工科建设与创新创业教育

国内高校的创新创业教育发展迅速。清华大学在新工科建设背景下,以培养大机械类创新人才为目标,依托国家级实验教学示范中心平台,对机械创新实验室进行改革与建设;浙江大学、天津大学等从专创融合教育的发展路径出发,指出培养综合型人才的重要性,践行专创融合教育理念等 [1]。

为了适应新经济形态的要求和挑战,国家提出了“新工科”建设战略 [2]。新工科要求工程技术人才具备更高的创新创业能力和跨界整合能力,具备解决行业实际问题的能力。这就要求各所高校改革现有教学模式,将专业教育与创新创业教育深度融合,在培养学生专业技能的同时,增强学生的创新精神、创业意识以及创新创业能力,培养出一批具有社会责任感和实践能力的高级技能型、应用型专业人才。在新工科背景下,创新创业教育衔接新工科工程人才培养具有重要现实意义。

以信息技术、大数据为代表的新兴技术,不断推动着社会创新的飞速发展。高校作为输送复合型应用人才的主要阵地,需要打破学科专业壁垒,注重培养学生的创新能力。“专创融合”为高校人才培养模式提供了有利切入口,为新工科专业复合型应用人才培养带来了改革发展的新模式[3]。

2 新工科专业“专创融合”人才培养模式实践研究

2.1 专业与创新创业教育课程体系的融合

专业与创新创业教育课程体系的深度融合,是实现专创融合人才培养目标的核心载体。其关键在于进行系统性的顶层设计,打破二者原有的平行孤立状态,构建一个多维渗透、能力导向、动态演化的生态化课程系统。

融合路径上,通过“重构内容、创新模块、双向融入”实现有机化合。首先,重构专业课程内容,将行业前沿动态、技术创新案例、知识产权管理及市场需求分析等元素深度嵌入专业知识讲授中,使学生在学习技术原理的同时,自然建立起技术价值化与市场应用的认知框架。其次,设立跨学科创新项目模块,作为连接专业与创业的枢纽,围绕复杂工程问题或社会需求,组织学生开展跨学科团队协作,完成从技术方案构思、原型开发到商业模式设计的全过程训练。最后,推动创业能力要素向专业课程反向融入,将设计思维、精益创业方法、风险管理等创业核心素养培养,潜移默化地渗透至实验、课程设计、毕业设计等所有专业实践环节。

2.2“专创融合”人才培养教学方法的研究

教学方法是贯彻教育思想的重要保障,其涵盖了教学内容、教学手段、过程管控和效果评定等几个重环节。

构建“前沿技术 + 创新理论 + 创业实践”的模块化课程体系,引入行业真实案例与开放性课题。教学手段应强调数字化与互动性,利用虚拟仿真、工作坊、翻转课堂等形式,引导学生主动探索与协作。过程管控侧重个性化与敏捷化,依托导师组制度与阶段性路演评审,对学生的学习进度与项目质量进行动态跟踪与指导。效果评定则需改革单一试卷模式,构建多元综合评价体系,综合考核其项目成果、技术方案创新性、团队贡献及商业洞察力等多维能力。

2.3“专创融合”人才培养实践训练环节的规划

作为巩固和显化教学成果的必要手段,实践训练体现了专创融合的有机性。根据新工科专业人才培养的要求,这部分研究将基于专创融合,在赛教融合、产教融合及科教融合等方面深入探讨 [4]。

具体而言,在赛教融合方面,构建“以赛促学、以赛促创”的常态化机制。将“互联网 +”、“挑战杯”等高水平创新创业竞赛的赛题与评价标准反向植入课程项目,将备赛过程融入实践教学周,使竞赛不再是课外附加活动,而是检验创新成果的高阶舞台。产教融合的关键是引入“企业真问题、研发真环境、市场真检验”,与行业龙头企业共建联合实验室或创新实践基地,由企业导师与学术导师共同指导学生完成源自产业技术需求的项目式实践,推动成果转化。科教融合则重在将教师的前沿科研成果转化为实验教学案例或开放性创新课题,鼓励学生早期进入科研团队,在参与国家级、省部级科研项目的过程中,训练科学思维与工程创新能力,实现教学相长。

3 专创融合人才培养模式实践效果

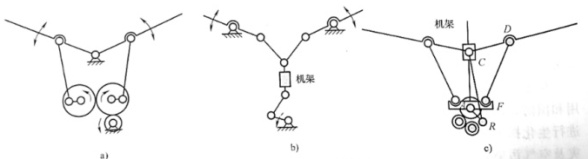

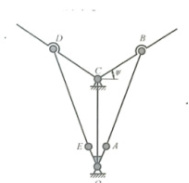

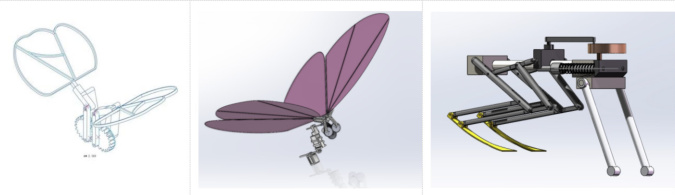

以我校机器人工程专业为例,中低年级开设创新思维、创新方法、创业基础等课程;中高年级开设专业核心课程;高年级开设创新实践类课程。在专创融合教育改革中,教师将竞赛课题、科研课题等转化为教学资源,融入到日常教学中,将专业教育与创新创新教育相融合,充分调动学生的兴趣和探究潜能。具体实践中,以“大学生机械创新设计大赛”中“高性能仿生机器人”赛项为切入点,设置专业课程设计课题方向。课题任务书主要包含,设计要求、课题调研、方案分析对比、具体设计过程等,如图 1 所示,学生以 2-3 人小组形式,分阶段分任务完成设计任务。期末考核以小组项目答辩和系统演示方式进行,评分标准不仅包括机器人原理的理论问答,更注重系统功能的完成度、机构设计的创新性和团队协作,图2 所示为部分学生仿生机器人作品。

课设结束后,直接孵化了 4 支队伍参与大赛中,其中一支队伍获得了省赛一等奖;一项优秀的项目方案被推荐至“大学生创新创业训练计划”,成功立项为省级项目,获得了进一步的孵化和资金支持,走向了真正的创业实践。

参考实例:仿生机器人机构设计

1.设计要求

仿生机械学是仿生学种的一个分支,主要工作是研究用机械装置或机电装置模仿生物体的结构与运动特性,从而设计出类似生物的机电装置,服务于人类社会,促进人来社会的发展。鸟类的飞行可分为三个基本类型,即滑翔、翱翔和扑翼飞行,其中扑翼飞行是飞行动物最基本的飞行方式。设计一种具有仿鸟类扑翼飞行方式的仿生机构。

2.现状调研

(本部分内容应调研所设计机构发展现状并进行总结归纳,篇幅大概为1页A4纸之内,下面本部分内容仅是示例,并非写调研报告的标准,具体标准大家可进行文献检索)

查资料对仿鸟类飞行机构进行分析调研,扑翼机构的应用等进行介绍。

至少给出2种以上方案并进行对比分析

(综合对比各方案的优缺点,选定其中一种进行后续的尺寸设计及验证,说明选定原因)给出选定方案示意图,

1)自由度计算;2)尺寸参数设计(仿生物体);3)运动简图绘制;4)运动学分析利用矢量封闭方程求解运动学位置方程;5)建立三维模型、进行运动仿真

图1 课设任务书 图2 学生课设作品

4 总结

本研究系统探讨了新工科背景下“专创融合”人才培养的教学方法、实践训练与课程体系。通过以项目驱动重构教学模式,以赛教、产教、科教融合强化实践环节,并以多维渗透方式深度融合专业与双创课程,有效提升了学生的工程实践能力、创新思维和创业素养。以机器人工程专业为例,证实了该模式在促进学生知识整合与应用、解决复杂问题方面的显著成效。本研究为推进新工科教育改革、培养适应未来产业发展的复合型创新人才提供了可借鉴的实践路径与理论参考。

参考文献:

[1] 钟登华 . 新工科建设的内涵与行动 [J]. 高等工程教育研究 , 2017(3): 1-6.

[2] 顾佩华 . 新工科与新范式 : 概念、框架和实施路径 [J]. 高等工程教育研究 , 2017(6):1-13.

[3] 李政 , 徐国庆 . 面向新工科的专创融合课程体系构建研究— —以机器人工程专业为例 [J]. 高等工程教育研究 , 2022(4): 100-106.

[1] 王孙禺, 谢喆平 , 李雪莹 . 从“赛教融合”到“产教融合”— —以机器人竞赛推动新工科人才培养的实践与探索 [J]. 高等工程教育研究 , 2020(2): 145-150.

项目来源:1. 河北省创新创业教育教学改革研究与实践项目(2023cxcy115)《新工科专业“专创融合”创新型人才培养模式研究与实践》

2. 创新方法理论研究与人才培养基地建设项目(CXFF-2025CY04)《区域创新方法人才培养与技术服务》

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)