美术单元整体教学中项目式学习单的设计与评价

戚燕萍

江苏省常州经开区横林实验初级中学 江苏省常州市 213101

引言:

美术课程肩负文化传承、素养发展与创造激发的多重使命,苏少版初中美术八年级第三单元聚焦中国传统园林与桥梁主题,搭建起兼 目式学习体系。单元内容以真实问题为依托,引导学生在观察、构建与表达过程中深化对传 的认知 ,教学环节融入 VR 体验、图像赏析及微景制作等多元方式,强化课程综合育人价值,彰显美育与文化融合发展的时代趋势。

一、构建项目式学习的真实任务情境激发学生主动探究兴

(一)借助园林和桥梁文化引入实现传统与现实的对话

园林与桥梁是中国传统建筑艺术的典型代表,承载深厚文化意涵与工艺美感,教学实施以苏州古典园林构景法则及桥梁营造技艺为切入点,借图像、视频、实地观察和VR 体验等方式,带领学生走进“园林探幽”“桥跃今昔”主题情境。在真实且富文化张力的空间里体悟传统美学的结构逻辑与设计智慧,园林中曲折回环的路径、漏窗构图的视觉引导,以及桥梁在园中水系的连接功能与多样形式,共同构成内容与形式、实用与审美间的有机统一。

(二)设计任务情境从园林微景到桥梁结构激发探究动力

围绕“跨越时空看古今”单元主题,教学设计 务情境为驱动,设置从“园林微景”制作到“桥梁构建”的一体化学习 路 水植物”“意境造园”过渡到桥梁的“结构美感”与“生活智 ” 表现活动,搭配多媒体资料与现场观察,助力学生在动手 作中交流选材、布景、构图等关键环节,任务目标不局限于完成美术 的问题设 与角色代入,让学生置身仿真的园林建造与桥梁设计过程,激发探究的内驱力与文化思辨的可能性

(三)引导学生问题驱动式参与建构美术与文化的联结

项目化学习结构借明确问题链条逐层推进,像“园林中的漏窗有何独特之美”“桥梁的结构中蕴含哪些生活智慧”这类问题,引导学生围绕造型 结构逻辑、文化含义展开持续性探究。教学安排里设置观察分析、分组调研、视频赏析、模型构建等环节, 形成“ 问题—活动—表达”的完整路径,让园林和桥梁脱离静态历史知识的属性,成为可拆解、可探索、可重构的实践对象。

二、推进多元化学习活动增强艺术与文化融合理解能力

(一)整合VR 观园与视频赏析拓展审美视野与文化认知

项目式学习中运用全景 VR 技术还原园林空间环境,搭配苏州园林相关影像资料,助学习突破时空局限、打造沉浸式美术体验,VR 互动里 拟环境感知园林空间节奏与美感,深化“移步换景” “借景入 假山堆叠、水系布局等视觉要素,助力形成古典园林构成逻辑的整体认知 园林景观与文学意象互文联动、拓展文化感知维度。多模态感官刺激 融合,为理解 林承载的美学精神与人文气息筑牢审美基础,提升艺术学习中视觉文化与空间文化的统整能力。

(二)通过实地观察与图纸解读深化对园林结构的理解

围绕“园林探幽”学习任务,组织园林实地考察或图片资料观察,引导从空间布局、建筑结构与景观细节等层面系统梳理,结合教材中苏州园林图纸与俯视构图,唤起对亭、台、楼、阁、水池、廊道间动线设计与视觉延展的关注【2】。园林里“以小见大”“内外有别”的格局安排及“障景”“对景”等构图方法,彰显高度凝练的空间美学,学生任务活动还涉及将园林元素绘制成手绘草图、构思比例模型,推动对园林建筑中主从关系、节奏变化、尺度控制等内容形成深刻认识。

(三)多角度学习桥梁技艺感知构建中的工艺智慧

“桥跃今昔”任务聚焦桥梁结构形式、审美特征与工艺工法,引导围绕古今桥梁异同展开多角度学习,园林中桥梁功能与形态各异,常见拱桥、平桥、廊桥等类型,既具交通功能,又承载空间装饰作用。学习活动中欣赏古代桥梁图像、探究苏州园林里桥梁与环境的融合策略,识别其造型比例与受力原理,实地考察或资料分析时从桥墩构造、拱圈技艺、扶栏雕饰等细节入手,感知传统桥梁建造中的工程智慧与美学追求,借助图纸分析现代立交桥、高速桥等结构类型,构建古今对照的思维路径。

三、实施分阶段学习设计提升任务成果的完成度与层次感

(一)分阶段设置形成螺旋式提升的任务结构与目标导向

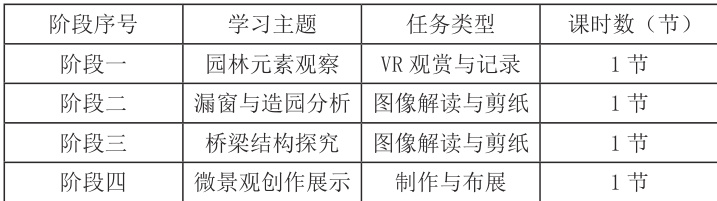

园林与桥梁主题项目式教学采用分阶段推进的结构安排,借任务层层递进促成学生认知与能力同步提升,每一阶段任务沿“观察—分析—建构—表达”路径展开,在内容深度与技能复杂度上逐级拓展。初始阶段聚焦山石植物、窗格图案等基础构成元素,结合图像观察与 VR 模拟实现认知启蒙,中段经过图纸解析、模型构建强化结构意识,引导塑造含比例与秩序感的艺术形象,后期进入创意表达阶段,完成微景制作、综合装饰及展陈设计,形成完整项目输出。任务安排紧密对接课程标准,贯穿学生表现性任务与艺术实践活动,搭建从单一技能训练到综合创造表达的螺旋式学习路径,体现任务驱动下的系统化教学逻辑,见表 1 :任务实施节奏与活动安排需有分层聚焦特征,助力形成有效螺旋式认知推进。

表1 :《园林与桥梁》主题单元教学进度安排(单位:课时)

(二)从图像建构到立体微景逐步积累表达与制作能力

“跨越时空看古今”单元在教学活动中设置 立体构建过渡的表达路径,强调从视觉观察迈向空间再现的能力发展,初期对园林中山水、 漏 手绘表现,深化学生对形态、比例、节奏的理解,这一过程里图像不只是记 节

【3】。进入微景制作阶段后,教学鼓励运用硬卡纸、黏土、木条、泡沫板等 构思转化为三维立体结构,构建过程涉及结构拼接、比例控制、层次安排等维度,让学生在逐步推进的表达中积累对园林桥梁空间关系的感知能力,完成从审美感受到创作实现的能力转化。

(三)引导学生在合作研学中完成园桥微景创意表达

项目式学习侧重集体协作与分工合作的实践路径,“园林与桥梁”主题下以小组为单位完成园桥微景整体构建任务,各组成员围绕共同主题分工,像桥体建构、植物布局、水面设计与布景装饰等,推动在协同中整合创意。合作过程中需统筹材料资源使用,协调各模块造型风格与比例适配,还需反复修改打磨,注重团队间表达统一与创意张力。校内展示环节里部分小组结合“诗意江南”活动设计文字叙述与情境对话,让作品具备更强文化叙事功能。

四、构建多维度评价机制促进学生思维表达与价值内化

(一)结合过程性评价鼓励学生表达观点与创意思路

在“园林探幽”与“桥跃今昔”项目推进过程 向过程导向延伸,关注学生在构思、制作与讨论等阶段的表现与成长,教学中设置 反思等环节,围绕构图思路、材料使用、结构设计等方面记录与反馈,观察草图 录造型细节的调整路径及创意表达的转变轨迹,让每一次修改都成为评价素材。任务书中设置的反思问题— “你选择的桥型有何意义”“如何融合诗意与结构”——引导思维具象化、促进观点形成。过程性评价强调开放性与多样性,支持不同形式表达方式,鼓励在作品中体现个性化理解与文化态度,推动学生持续深入完善创意构想与艺术语言。

(二)展示园林桥梁作品增强成就感与美术学习自信

项目实施尾声阶段设置成果展 绕园 景创作作品开展集中呈现,各类作品以园林意象、桥梁结构为主线, 布展采用场景化设置,以假山、流水、绿植为背景还原情境,增 介绍、设计说明及创作意图阐释,助力外显学生的思维过 佳创意奖”等评价形式,激发积极参与和表达意愿,展示活 课堂延伸至公共空间【4】。在视觉呈现中建立认同感,提升美术学习的成 有咸 形成正向反馈与持续探索动力。

(三)线上线下双线融合拓展互动评价与人文情怀共鸣

园林与桥梁项目的评价体系不局限于课堂内部,还借线上平台搭建延伸性互动空间,线上活动包括“诗意江南”留言板、“园桥设计展示”电子图册等,为作品提供更广阔呈现通道。学生把作品上传至网络平台,附带创作故事或灵感来源,引发校内外互动评论与反馈,线下同步开展展览与评比,邀请教师、家长及外部专家参与评价,拓宽评价视角。线上评论区里常能看到“这桥像极了家乡的那座小桥”“像古诗里走出的园子”这类留言,体现观众情感共鸣与文化联想,搭建起情境与情感的联系。

五、用项目式学习提升核心素养落实美术课程育人价值

(一)以探究与合作促进学生美术素养与综合能力发展

园林与桥梁主题项目以任务驱动为核心,结合探究式与合作式学习路径,引导在真实问题中实现知识迁移与能力整合,围绕园林构景与桥梁结构 教学活动强调资 查阅、观察记录、图像构思、模型搭建等多环节探究内容,激活对美术语 规律的认知应用 任务实施过程中各小组围绕不同功能板块协同工作,涉及材料选择、技法协调、节奏控制与整体布局等多维能力的统筹融合。多样化表达方式与多角色协作机制,让审美判断、表达能力、技术执行、团队协同等多元素养在创作中自然融合,构成美术学习走向综合素质发展的桥梁。

(二)传承文化基因增强学生家国情怀与社会责任意识

教学围绕“园林探幽”与“桥跃今昔”展开,以中国传统造园技艺与桥梁建构文化为载体,深入挖掘建筑美术背后的民族精神与历史智慧,教学资料 反复皇 的漏窗诗意、桥梁意象、江南文化等内容,引导理解传统美学、空间哲学与生态观念【5】。 学习过程中经过古今桥梁对比、园林形态演变分析,强化对祖先匠心与生活智慧的认同,项目任务里融合地域特色与时代语境,将家乡桥梁元素纳入设计、结合苏州园林的意境表达,让文化传承成为可视、可感、可再创造的学习过程,文化表达融入实践表达之中,使审美体验转化为认同建立,在活动中增强文化归属感与社会责任意识。

(三)在传统美育中构建面向未来的跨学科融合能力

园林与桥梁的艺术实践融合建筑学、工程学、历史学与美术学科知识,体现传统美育中对综合能力发展的高度包容性,教学任务里园林场景与桥梁模型的构建需要构图与造型能力,还涉及对空间比例、结构力学与地域气候的理解。教学安排鼓励结合数学中几何测量知识完成比例规划,引用地理课程中的地貌与水文知识优化景观布局,借助信息技术完成图纸绘制或数字建模,在多学科协同中形成解决问题的复合能力,项目成果展中部分作品采用电子渲染技术、三维打印模型等新媒介手段,实现传统主题与现代科技的融合。

结语:

项目式学习在初中美术教学中的实践,充分体现传统文化资源与当代表达方式的深度融合,以“园林探幽”与“桥跃今昔”为主题的单元设计,搭建多层次任务结构与多维度评价体系,推动美术素养、文化认同与综合能力的协调发展。借探究与协作、技术与艺术的融合,为传统美育注入现代教育的活力,未来课程实施中需持续拓展跨学科资源,深化审美体验,引领学生以更广阔视野理解文化、表达自我、链接世界。

参考文献:

[1] 黄瑞棣. 情境教学在初中美术“设计·应用”单元课的教学研究[D]. 贵州师范大学,2025.

[2] 毛慧芝 . 核心素养背景下的初中美术主题单元设计与思维整合实践研究 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 ( 下旬刊 ),2024,(06):140-142+154.

[3] 叶靖. 初中语文实践类作业的设计和实施研究 [D]. 浙江师范大学,2024.

[4] 宋尚莲. 项目式学习在初中美术“设计·应用”艺术实践中的教学实践研究[D]. 贵州师范大学,2024.

[5] 卢博雅. 初中语文“活动·探究”单元教学表现性评价的设计与实施[D]. 杭州师范大学,2023.

作者简介 姓名:戚燕萍 出生年月:19781012 性别 : 女 民族:汉 籍贯:江苏常州

职称:中小学一级 学历:本科 职务:教师 研究方向:美术教育

工作单位:

工作单位所在省. 江苏市:常州 邮编

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)