水泥基保温叠合楼板与现浇混凝土楼板耐火极限对比研究

谢向荣 谢怀宇

绿建科技集团新型建材高技术有限公司 湖南长沙 410203

1 引言

传统现浇楼板依赖增厚混凝土保护层提升耐火性,但存在明显局限:增厚增加结构自重、降低抗震性能;且混凝土常温 λ=1.5-1.7 W/(m・K),单纯增厚热阻提升有限。例如 100mm 现浇 C30 楼板(保护层 15mm),耐火极限仅 0.8-1.0 小时,仅满足二级耐火要求 。

为此,绿建科技研发“水泥基保温预制底板”,与现浇层组合成水泥基保温叠合楼板(总厚 105mm)。本文基于热传导理论对比其与传统现浇楼板的耐火极限,验证防火优势,为工程应用提供支撑。

2 分析对象与参数

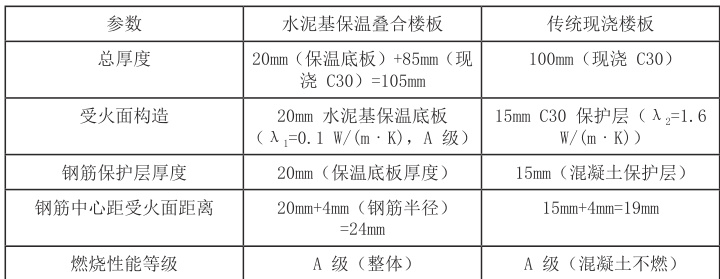

为保证对比科学性,控制两种楼板混凝土强度、钢筋配置一致,仅改变构造与材料,参数如下:

2.1 混凝土强度等级:C30

选择 C30 基于其工程适用性与性能稳定性。据《混凝土结构设计规范》,C30 立方体抗压强度标准值30MPa,轴心抗压 / 抗拉设计值 14.3/1.43MPa,满足多数民用建筑需求;且热物理性能稳定(常温 λ≈1.6 W/(m⋅k). ),高温退化规律已被验证 ,便于推导。

2.2 钢筋配置:HRB400 螺纹钢筋(Φ8mm,单层双向 @200mm)

HRB400 钢筋是工程常用材(屈服强度 400MPa,抗拉强度 540MPa [5]),其高温性能决定结构耐火极限。“单层双向 @200mm”布置符合规范最小配筋率 (⩾0,2%) ,计算配筋率 0.31%(面积 251.2 mm2/m) ),两种楼板配置完全一致,避免干扰耐火极限。

2.3 耐火极限判定标准:ISO 834 曲线 + 结构性破坏准则

2.3.1 升温曲线

采用 ISO 834 标准升温曲线 ,模拟轰燃后火灾温度变化:30min 达 538℃、60min 达 704℃、120min达 821℃,公式为  (T(t) 为炉温℃,t 为受火时间 min),其温度分布与实际火灾充分燃烧阶段高度吻合。

(T(t) 为炉温℃,t 为受火时间 min),其温度分布与实际火灾充分燃烧阶段高度吻合。

2.3.2 破坏准则

以“楼板失去承载能力”为判定标准:HRB400 钢筋超 550℃后,屈服强度降至常温 50% 以下,弹性模量骤降,导致楼板坍塌 ,故设定钢筋临界温度为 550℃。

2.4 两种楼板核心构造参数对比

2.5 关键假设

2.5.1 界面粘结假设:叠合楼板预制与现浇层粘结无间隙,符合施工中底板拉毛、振捣密实的工艺 。2.5.2 钢筋位置假设:叠合楼板钢筋网铺于保温底板顶面,中心距顶面 4mm(钢筋半径),符合装配式施工中底板作为底模的流程 。

2.5.3 导热系数假设:C30 混凝土 λ2=1.6Ψ/(m⋅K) ,保温底板 λλ1=0.1W/(m⋅K) ,参考《建筑材料热物理性能参数手册》,取值合理。

3 耐火极限理论推导

楼板耐火本质是“热量从受火面传至钢筋,导致钢筋升温失承载能力”,推导核心为“钢筋达 550℃所需时间”,此时间与传热路径热阻(R)正相关 。本研究基于一维稳定热传导理论(傅里叶定律),忽略侧面散热(占比 < 5%),过程如下:

3.1 傅里叶定律与热阻原理

傅里叶定律表达式: q=- \lambda\cdot(dT/dx)(q为热流密度 W/m²,\lambda为导热系数,dT/dx为温度梯度)。热阻公式:单一材料R=L/\lambda(L 为厚度 m);复合结构总热阻为各层热阻之和(串联),低 λ 材料(如保温层)可显著提升总热阻。

3.2 传热路径与距离计算

3.2.1 混凝土现浇楼板

受火面→混凝土保护层→钢筋中心:路径长度 L_{ 现浇 }=15mm(保护层)+4mm(钢筋半径)=19mm=0.019m,全程为 C30 混凝土。

3.2.2 水泥基保温叠合楼板

受火面→保温底板→现浇混凝土→钢筋中心:路径长度 L_{ 叠合 }=20mm(保温)+4mm(混凝土层)=24mm=0.024m,为“保温 + 混凝土”复合结构。

3.3 热阻计算与对比

3.3.1 混凝土现浇楼板热阻(R_{ 现浇})

_{ 现浇 }=L_{ 现浇 }/\lambda_2=0.019/1.6=0.011875

3.3.2 水泥基保温叠合楼板热阻(R_{ 叠合})

3.3.2.1 保温层热阻:R_{ 保温 }=0.020/0.1

3.3.2.2 混凝土层热阻:R_{ 混凝土层 }=0.004/1.6=0.0025 m²·K/W

3.3.2.3 总热阻:R_{ 叠合 }=0.200+0.0025=0.2025 m2⋅K/ψ

3.3.3 对比结论

R_{ 叠合}/R_{ 现浇} ≈17.05,即叠合楼板热流密度仅为现浇的 1/17,热量传至钢筋速度大幅延缓。3.4 耐火极限初步估算

耐火极限与热阻近似正相关 ,理论比值≈ 17.05,但实际火灾中材料高温退化(如保温底板 λ 升至0.15-0.2 W/(m・K)、混凝土开裂)会降低热阻。结合研究 ,复合楼板实际耐火极限为理论值的 1/5-1/8,按最保守 1/8 计算:

耐火极限 _{ 叠合 } ≈ 17. 5×0. .9(现浇基准值) ×1/8≈1.92 小时,防火优势显著。

4 与规范对比及最终结论

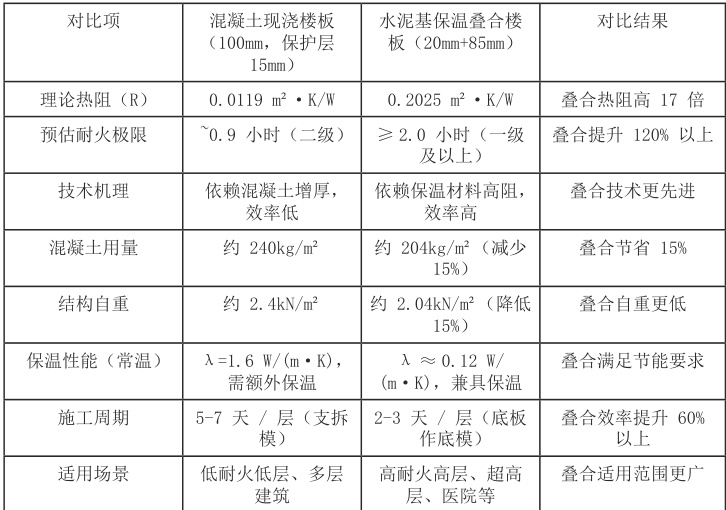

结合现行规范与经验数据,量化评估两种楼板耐火极限,从多维度对比分析:

4.1 规范对楼板耐火极限的要求

据《建筑防火通用规范》,建筑耐火等级分四

一级:≥1.5 小时;二级: ⩾1.0 小时;三级:

医院、超高层(>100m)等需一级耐火,且楼板极限宜 ⩾2.0 小时。

4.2 两种楼板耐火极限量化评估

4.2.1 混凝土现浇楼板

100mm 现浇 C30 楼板(保护层 15mm),耐火极限 0.8-1.0 小时(取 0.9 小时),仅满足二级最低要求;用于一级建筑需额外防火措施(如涂防火涂料),高危场景存在安全隐患。

4.2.2 水泥基保温叠合楼板

保守估算≥ 2.0 小时,优化方案(如保温底板增厚至 25mm)可突破 3.0 小时,完全满足一级要求,适配超高层、医院等场景。

4.3 多维度对比

4.4 结论

4.4.1 耐火优势显著:叠合楼板热阻是现浇的 17 倍以上,保守极限 ⩾2.0 小时,满足一级要求 ,解决现浇性能不足痛点。

4.4.2 技术机理创新:打破“耐火依赖混凝土厚度”认知 ,以“保温 + 混凝土”实现“以隔热代增厚”,为装配式防火提供新路径。

4.4.3 综合效益突出:减少 15% 混凝土用量、降低 15% 自重、缩短 60% 工期,兼具保温功能,符合绿色建筑与工业化方向 。

5 综合优势与应用建议

5.1 叠合楼板核心优势

传统楼板增厚保护层(15mm →25mm),热阻仅提升不足 60%,极限仅 1.3 小时(仍不满足一级 [5]);叠合楼板增 5mm 总厚 (100105mm) ),热阻提升 17 倍,极限突破 2.0 小时,改变防火设计逻辑。

5.1.2 结构 - 保温 - 施工一体

预制保温底板具三重功能:

5.1.2.1 结构功能:干密度 ⩾250kg/m3 ,抗压 ⩾ 3MPa,参与受力 ;

5.1.2.2 保温功能:λ ≤ :0.1W/(m⋅K) ,满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,无需额外保温;

5.1.2.3 施工功能:作为底模,省去支拆模,减少周转材料消耗 ,符合“双碳”要求。

5.1.3 经济与社会效益显著

5.1.3.1 直接成本:节省 15% 混凝土、30% 模板费,工期缩 50%,造价持平但性能提升;

5.1.3.2 间接成本:自重降 15%,减少基础与竖向构件造价;

5.1.3.3 运维成本:保温耐久(与混凝土同寿命),降低能耗;

5.1.3.4 社会效益:推动装配式防火创新,减少火灾坍塌风险,为疏散与救援争取时间。

5.2 工程应用建议

5.2.1 优先应用场景

5.2.1.1 高耐火建筑:一级建筑(高层住宅 γ 27m 、办公楼 >50m) 、特殊公共建筑(医院、学校)、超高层(>100m);

5.2.1.2 装配式项目:适配框架、剪力墙等结构,提升工业化水平 ;

5.2.1.3 节能项目:适用于夏热冬冷、寒冷地区,助力近零能耗建筑

5.2.2 施工与质量控制要点

5.2.2.1 预制底板生产: λ⩽0.1W/(m⋅K) ,燃烧 A 级(按 GB/T 20284-2006 检测)

5.2.2.2 现场施工:底板支撑间距≤1.5m ;钢筋中心距底板顶面 4mm(误差 ±2mm) ;浇筑振捣密实,避免界面缺陷;

5.2.2.3 验收:按 GB/T 9978.1-2021 做足尺耐火试验;抽样拉拔检测界面粘结强度 ⩾1 .5MPa 。

5.2.3 后续研究方向

5.2.3.1 足尺试验验证:实测 ISO 834 曲线下极限 ,验证理论准确性;

5.2.3.2 高温长期性能:研究 300-600℃下保温底板退化规律,优化配方;

5.2.3.3 抗火 - 抗震协同:分析火灾后叠合楼板抗震性能,为修复提供依据。

参考文献:

[1] GB51249-2017,《建筑钢结构防火技术规范》[S]. 北京:中国标准出版社,2017.

[2] 曲宏迪。高温下预应力混凝土叠合板抗火性能及其承载力研究 [D]. 西安:西 DOI:10.7666/d.D01301746.

[3] GB 55037-2022,《建筑防火通用规范》[S]. 北京:中国计划出版社,2022.

[4] 常春光,吴溪。装配式建筑施工安全风险评价研究 [J]. 建筑经济,2018 (8). DOI:10.14181/j.cnki.1002-851x.201808049.

[5] GB 50010-2010(2015 年版),《混凝土结构设计规范》[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2015.

[6]《建筑材料热物理性能参数手册》[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2016.

[7] 杨世铭,陶文铨.《传热学》(第六版)[M]. 北京:高等教育出版社,2019.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)