从对抗到共容:旧改利益冲突的协商化解机制研究

何丹

广东金融学院 马克思主义学院 广州 510521

关键字:协商民主;利益冲突;旧城改造;城市治理;

一、问题提出和文献回顾

当前我国城市化步伐不断加快,根据国家统计局发布的 2024 年国民经济运行情况显示,2024 年我国常住人口城镇化率达 67%,城市规模和数量显著增长, 转型速度加快。受整个社会利益分化和利益格局变迁的影响,城市居民的利益需求呈现 越来越复杂,利益诉求日趋分化,由此引发的利益冲突已成为影响城市高质量 旧城改造因其涉及土地增值收益再分配、历史文脉保护、居民生活空 重 题 成为 城市 治 益冲突最集中、最复杂、最难解的领域之一。

面对这一治理困境, 为破解城市更新中的复杂利益冲突提供 商民主是实践全过程人民民主 市治理展开了系统 重要理念实际上就是 要路径之践层面,学界的研究呈 从理论耦合性与实践创新性 暴露出以下问题:居民因政治素 等。另一方面,从应用领域来看, 前研 村改造问题关注薄弱。

G 市某旧城改造项目,其从早期政府 模式遭遇极大阻 到创新采用“政府主导、企业承办、公众参与”的模式,并最终依托 冲突是极具典型性和研究价值的案例。基于此背景,本研 ,引发深度利益冲突的核心根源是什么?作为一种冲突化解路 践中,其具体的运作机制、过程与互动逻辑是怎样? G 市旧城改造 优化城 主机制、构建共建共治共享格局,提供了哪些普遍性的理论启示和政策启示

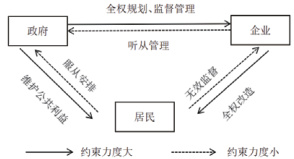

二、主体解构:旧改利益相关者的目标分野与冲突

G 市旧改项目片区属于历史文化街区 11.37 万平方米,原有建筑 1352 栋,涉及居民 2760 户 5904 人。早期 G 市旧改项目采用的是政府全权 在这种模式下,政府在旧城改造中处于绝对的主导地位,企业受制于政府政策,而居民往往在旧城 目 中处于被动和弱势地位,利益倾斜导向政府一端导致冲突无法解决,政府和居民、开发商和居民之间发生了许多矛盾和冲突,居民的利益无法得到保障。(见图1)

(图1 政府主导下的旧城改造模式)

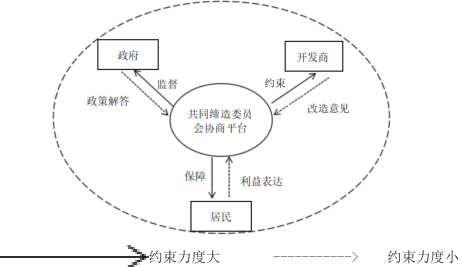

作为一项复杂的系统工程,在每个改造阶段都涉及到不同 的利益相关方,有学者认为,利益相关者主要具备“权力 - 合法性 - 紧迫性”三个要素,基于此,政府、开发商、 了旧改项目的核心博弈三角,三方在价值目标上存在根本分野:政府需平衡公共利益代言与土地财政依赖, 开发商以利润增殖为首要目的,居民则聚焦居住权保障与价值补偿。这种结构性对立导致共同体内部张力丛生,亟需解构其矛盾机理(见图2)。

从政府的角 因此政府的出发点是希望 希望政府在政,在这一点居民可以选择通过 改善生活,由于每位 留下来与改造后 例如噪音污染、环 地方,根据奥尔 突暴露了集体行 间对拆迁补偿方案的认 致在谈判过程中缺乏凝聚力。

图2 旧城改造中不同主体的利益冲突

三、机制演进:共同缔造委员会的版本迭代与制度调试

1、协商共建:共同缔造委员会1.0 的突破与局限

为了促进城市更新中各主体达成共识,2018 年成立了共同缔造委员会,采用“政府主导,企业承办,居民参与 ”的更新改造模式(见图 3),共同缔造委员会共有25 位委员,名单由各方推荐及选举。其中12 名为居民代表,其余为专家顾问、媒体代表、商户代表等,委员会的定位是政府领导下的议事平台,协商平台的搭建充分调动了各方参与的积极性,保障了各方主体的利益。

学界认为,和谐利益实现的方式有两种,一种是通过利益主体自发地进行,另一种是人为地进行利益协调。共同缔造委员会模式在很大程度上综合了这两种方式的优点:一是利益主体之间都主动参与进来,二是搭建第三方平台进行利益协调,通过多元主体参与,搭建协商平台,有效的缓和了利益主体之间的矛盾。其诞生本质是对政府主导模式下治理危机的制度回应,利益分化把各个阶层和不同利益主体划分开来,形成有美丽图案的“社会关系网络”,在这个网络里,政府、开发商、居民、专家代表等相关者能够通过规范化的制度平台,平等对话、讨论、协商,形成理性共识,做出符合公共利益的合法决策。2018 年成立的共同缔造委员会其初期 25 名委员中居民代表占 48%,设立后即破解了G 市旧改项目一期企业施工破坏居民楼、居民诉求无人回应等问题,维护了居民的利益。

然而,按照报道,共同缔造委员会 1.0 版本由当时的区更新局组建和主持,开会次数并不固定,自 2019 年下半年起至 2022 年,共同缔造委员会只是在居民的强烈要求下才会举行会议, 一直到 2023 年,共同缔造委员会形同虚设,再没有开过会,而代表人数也由原来的 12 名代表减少为 3 名居民代表和 1 名媒体代表。在对居民的采访中,也描述到:“由于委员会缺乏领导牵头,居民的意见表达常常被忽视,商户的意见也一直不被重视”。

(图 3 共同缔造委员会 1.0 版本)

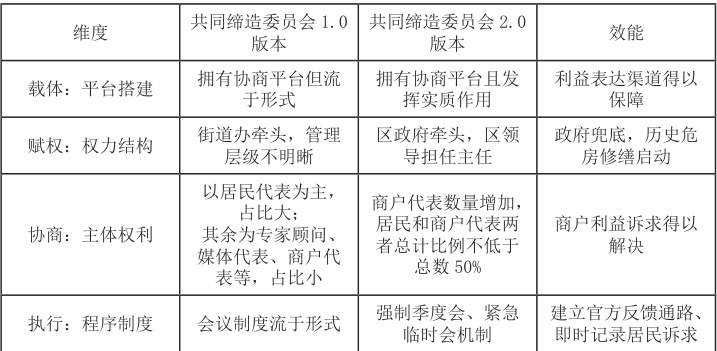

2. 制度闭环:从 1.0 到 2.0 版本的实践转向

由于缺乏监管,共同缔造委员会 1.0 版本早期运营中出现问题,成为了形式化的存在,2019 年以来委员会实质上陷于瘫痪,“居民微信群投诉无响应”“年均 1 次会议沦为汇报会”,至 2024 年换届前参会者仅存 4 人。改造后的共同缔造委员会2.0 版本对上述结构性缺陷,做了以下修改:一是行政权力结构升级。2024 年共同缔造委员会2.0版本与以往最大的不同就在于第一次有区领导参与委员会并担任主任,根据媒体报道:“以往危房搁置问题最终由区委垫资修缮解决”,这也说明了当行政权力直接介入时,历史遗留问题才能被推动解决,一定程度上解决了市场失灵的问题;二是主体结构调整。在原有代表的基础上增加商户代表,居民和商户代表比例不低于总数 50%,大大提高了居民和商户代表数量,这一重构回应了改造过程中商户诉求长期被压制的问题;三是在规章制度上,由原来的无固定开会变为了每季度召开一次会议并形成会议纪要,从根本上规避了共同缔造委员会 1.0 版本的“年议一次”“微信群投诉石沉大海”的程序失效。(见表 1)

表 1 从 1.0 到 2.0 :“载体 - 赋权 - 协商 - 执行”的制度机制

四、路径创新:协商民主双向驱动的治理启示

城市治理现代化进程,尤其以利益格局深度重构为特征的旧城改造,始终面临多元主体协同共治的核心命题,协商民主是解读旧城改造的 个新视角, 但是通过 G 市 旧城改造项目共同缔造委员会的发展过程我们看到,有了协商并不意味着有了协商民主。G 市旧城改造项目自 2015 年开始,2018 年成立的共同缔造委员会 1.0 版本到2024 年 2.0 版本的实践探索,为破解旧城改造中的利益冲突提供了以下启示:

(一)平台再造:利益共同体载体的制度化生成。在城市发展过程中,每个人和每个团体都追求自身利益最大化,在这样一个互动和竞争共存的多元主义社会中,任何 个团体都不应该垄断决策过程。 [1]G 市旧城改造项目中,多元主体的参与、协商平台的搭建打破了原有旧改模式的不平衡,以协商民主的方式形成利益共同体,保障了政府、开发商和居民等各方的利益,造就了 G 市旧改一期项目的成功。

(二)行政赋权:高位权力沉降破局形式化协商。城市治理过程中,协商平台的搭建并不意味着政府的“放手”,政府的缺位必然容易导致市场失灵。通过共同缔造委员会 2.0 版本的发展,我们看到,当财政资源、政策裁量权与协商平台直接绑定时,原来搁置已久的问题得以快速解决,这种区级领导担任委员会主任的架构设计,绝非简单回归行政权威模式,而是通过“高位行政权力沉降”催化协商场域的制度效能。

(三)主体协商:代表比例重构,保障差异化包容性表达。在共同缔造委员会 2.0 版本中,居民和商户代表比例提升至不低于 50% 的制度设计,实质重构了居民和商户的表达结构,使居民和商户代表成为利益共同体,保障了彼此的利益。这种“权力自上而下贯通”与“诉求自下而上聚合”的闭环,既规避了西方参与式民主的决策碎片化陷阱,也突破了传统科层制的弊端。

(四)制度韧性:程序刚性构建实现诉求刚性响应。从共同缔造委员会的 1.0 版本的形式化会议,到 2.0 版本的季度会议和临时会议机制的实践探索,再到会议纪要上传区更新领导小组的制度安排,这一系列演变历程实际上说明了缺乏刚性规制的协商平台,终将陷入“形同虚设”的治理困局。1.0 阶段代表频频退出、居民微信群的利益诉求无人回应,皆为此类治理悬浮状态下的负面表征,这些现实的痛点为制度规制的缺失敲响了警钟,制度化、程序化的协商框架并非可有可无,而是确保协商民主存续与有效运转的生命线。

当然,G 市“共同缔造委员会”作为基层治理的创新载体,其探索虽具局限性,却昭示了一条重要路径,即城市矛盾的可持续化解,非依靠单一主体利益最大化,而在于通过制度化协商实现帕累托改进的共赢格局,这正是城市治理现代化进程中值得深化的改革方向和值得思考的问题。

参考文献:

[1] 张庆黎 . 全面发展协商民主 [N]. 人民日报 ,2022-11-18(01)

[2] 魏崇辉 . 习近平人民城市重要理念的基本内涵与中国实践 [J]. 湖湘论坛 ,2022,35(01):22-31.

[3] 张国献 , 李燕 . 市域基层协商治理现代化何以可能 ?—— 以特大城市上海为例 [J]. 理论探讨 ,2021,(04):50-57.

[4] 张力伟 , 高子涵 . 嵌入、整合与共识:党建引领城市基层协商治理的三重逻辑 [J]. 长白学刊 ,2023,(06):26-33.

[5] 王天楠 . 协商民主与城市社区治理的耦合与优化研究 [J]. 中国特色社会主义研究 ,2024,(01):76-86.

[6] 孙照红 . 城市社区治理的主体困境和协商进路——基于“党政群共商共治”的案例分析 [J]. 中国延安干部学院学报 ,2019,12(02):70-77.

[7] 孔祥利 . 城市基层治理转型背景下的社会组织协商 : 主体困境与完善路径——以北京市为例 [J]. 中国行

政管理 ,2018,(03):64-68.

[8] 廖磊 , 高奎亭 , 熊文 , 等 . 协商民主赋能城市社区体育治理研究 [J]. 武汉体育学院学报 ,2025,59(01):25-32.

[9] 孙施文 .《现代城市规划理论》[M]. 北京 : 中国建筑工业出版社 , 2007,460- 464.

作者简介及项目信息:

1、项目名称: 2025 年度马克思主义理论与思想政治教育研究校级项目“认知解构与价值重塑 :生成式 AI 视域下高校意识形态安全的挑战与治理(25XJ21)”阶段性成果;2024 年度广东省高校思想政治教育课题《非物质文化融入高校思政课的教学研究》(2024GXSZ054)阶段性成果;

2、作者简介:何丹(1995- ),女,教师,研究方向为马克思主义中国化、高校思想政治教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)