基于 s-CO2 的并联预热式布雷顿循环稳态研究

陈萱

西南科技大学 四川绵阳 621010

1 引言

随着经济社会快速发展带来的电力需求激增和煤炭消耗持续走高,我国能源可持续发展和生态环境保护都面临重大压力。可再生能源(如风能、太阳能、核能)存在发电不稳定、储能技术不足等瓶颈制约了其广泛应用。sCO2 密度高,具有良好传热特性,是电力系统工质的良好候选者[1]。从1960年代到现在,S-CO2布雷顿循环发电系统出现了多种不同的结构,不同循环布局被开发到不同的应用中,都是为了最大限度地提高整体系统的效能[2]。Alfani 等学者[3] 针对S-CO2余热回收电厂的设计与部分负荷运行策略开展研究指出,配置 CO2 储罐的回热循环系统能够实现较高且近乎稳定的运行效率,但是恒定工质存量系统的效率则相对较低。两种方案均可在 30% 负荷工况下稳定运行,不会对系统部件造成明显困难,且即使在最低负荷下,其电厂效率仍具备与ORC 技术竞争的能力。

2 系统描述与模型建立

2.1 系统描述

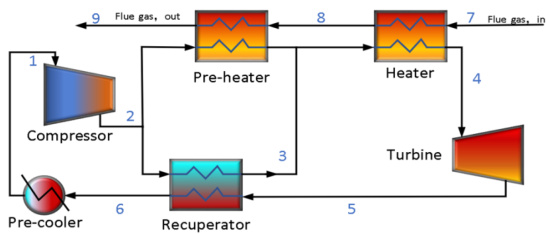

图 1 并联预热式回热系统

图 1 展示了并联预热式布雷顿循环布局。并联预热式布雷顿循环的主要部件有压缩机、膨胀机、预热器、加热器、回热器、预冷器和各种阀门。该系统工作原理是:系统运行时低温低压的 CO2 流体从 1 进入压缩机加压后转变为高温高压状态从 2 处流出,一部分进到下方回热器预热,另一部分则进入上方预热器吸收从加热器出来的余热,两股预热后的 CO2 流体在 3 汇合,再进入加热器中吸收燃机排烟余热进一步使温度升高从 4 处流出,之后进入在膨胀机中膨胀做功。然后气体从 5 流经回热器之后将携带的剩余热量释放给低温流体,从6 进入冷凝器,被预冷器冷凝成低温流体完成循环,整个过程中,燃机排烟的热量经过加热器7 输送8 再经过预热器9 到超临界CO2 动力循环中。

2.2 稳态模型的建立

已知压缩机的进口压力和压缩机的出口压力时,可以通过固定 T1、T4 和T7 值来计算剩下点的温度。其中,点 2 可通过压缩机的性能曲线得知;点5 由膨胀机的性能决定。所有物质的物性参数均来自 NISTREFPROP。此外,传热温差为 10K、进入加热器的 CO2 质量分流比为 0.7372、压缩机等熵效率为 0.8和膨胀机等熵效率分为 0.83

3 结果与讨论

3.1 压缩机入口压力对系统性能参数的影响

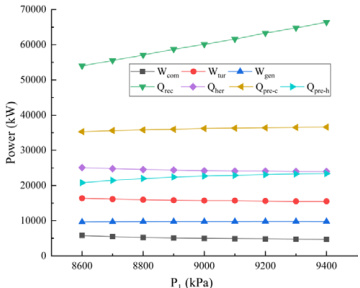

图2 压缩机入口压力P1 对系统性能参数的影响

由图 2 可知 , 随着压缩机入口压力 P1 的增大,压缩机功率 WCOM 和膨胀机输出功率 Wtur 均减小,净发电量均呈现先增大再减小。系统在压缩机进口压力为 9.2mPa 时达到净发电量最大值为 9.79MW。随着 P1 的增大,加热器换热量 Q 均减小。这是因为随着 P1 的增大,加热器热侧入口温度 T7 保持不变,加热器热侧出口温度T8 增大,加热器热侧的焓差减小,烟气的质量流量保持不变,所以加热器换热量减小。

3.2 压缩机出口压力对系统性能参数的影响

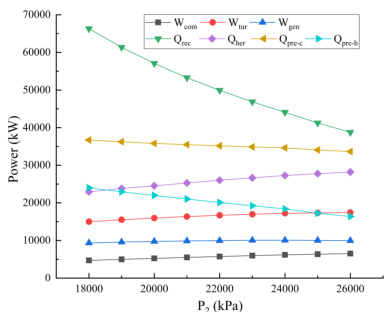

图3 压缩机出口压力P2 对系统性能参数的影响

由图 3 可知 , 随着压缩机出口压力 P2 的增大,压缩机功率 WCOM 和膨胀机输出功率 Wtur 均增大,净发电量先增大再减小,P2 为 24MPa 出现峰值为10.09MW。这是由于压缩机功率 WCOM 增涨的幅度没有膨胀机输出功率 Wtur增涨的多,所以净发电量 Wgen 呈现先增大再减小的规律。考虑实际工程中压缩机的出口压力限制,选定压缩机出口压力为 20MPa⨀ 。

3.3 膨胀机进口温度对系统性能参数的影响

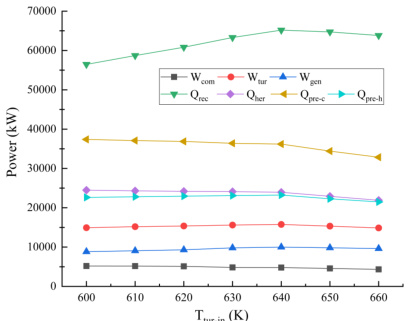

图4 膨胀机进口温度对系统性能参数的影响

如图 4 所示,膨胀机进口温度 Ttur-in 变化范围为 760~590K, 变化间隔为 10K 。为方便观察仅展示变化范围 600~660K 的数据,随着膨胀机进口温度Ttur-in 的增大,系统的膨胀机输出功率 Wtur 先增大后减小,系统净发电量均呈现先增大再减小,在Ttur-in 为640K 时达到净发电量最大值为10.01MW。

4 总结

在实际可运行的范围内,通过不同运行参数的相互调节耦合在压缩机进口压力和进口温度为 9.2mPa 和 311K、压缩机出口压力和膨胀机进口温度为20mPa 和 640K、传热温差为 10K、进入加热器的 CO2 质量分流比为 0.7372、压缩机等熵效率和透平等熵效率分别为 0.8 和 0.83 时,并联预热式回热系统净发电量达到最大值,为10.01MW。

参考文献:

[1] Jradi M, Riffat S. Tri-generation systems: energy policies, prime movers, cooling technologies, configurations and operation strategies. Renew Sustain Energy Rev 2014;32:396-415.

[2] Moisseytsev A, Sienicki J J. Extension of the supercritical carbon dioxide Brayton cycle forapplication to the very high temperature reactor[C]//Proceedings of the 2010

[3] Alfani D, Binotti M, Macchi E, et al. sCO2 Power Plants for Waste Heat Recovery: Design Optimization and Part-Load Operation Strategies[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 195: 117013.

作者简介:陈萱,女,汉族 ,四川成都,1999 年11.29,研究生在读,研究方向:超临界二氧化碳发电

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)