基于地下水超采问题的农业灌溉水源优化探讨

王旦旦

中国电建集团山东电力管道工程有限公司 山东济南 250000

1 引言

近几年,由地下水超采引发的农业生态危机日益凸显。长期过量开采导致含水层持续萎缩,地下水位连续呈现下降趋势,在加剧机井提水能耗与灌溉成本的同时,更是触发土壤结构劣化、次生盐渍化等连锁反应。其中的区域性地面沉降现象又使灌排系统功能失调,雨季积水与旱季缺水交替出现,农作物稳产面临双重威胁 [1]。更为严峻的是,地下水系统自净能力衰减导致水质恶化,直接危及农产品安全与人体健康。

2 工程概况

武邑县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目属于华北平原地下水修复的典型工程,覆盖县域内主要农业灌区,以地表水源开发与输配系统改造为核心,旨在构建可持续的灌溉供水体系。具体建设内容涵盖渠道整治、水闸更新及扬水设施新建三大板块,工程总工期设定为 7 个月,需在非灌溉季完成主体结构施工,以合格等级作为交付基准,确保次年春灌期正常投用。通过提升地表水替代比例与输水效率,工程建成后预计每年可减少地下水开采量1200 万立方米,为含水层自然修复创造必要条件。

3 基于地下水超采问题的农业灌溉水源优化措施

3.1 构建地表水调蓄系统,提升替代供水能力

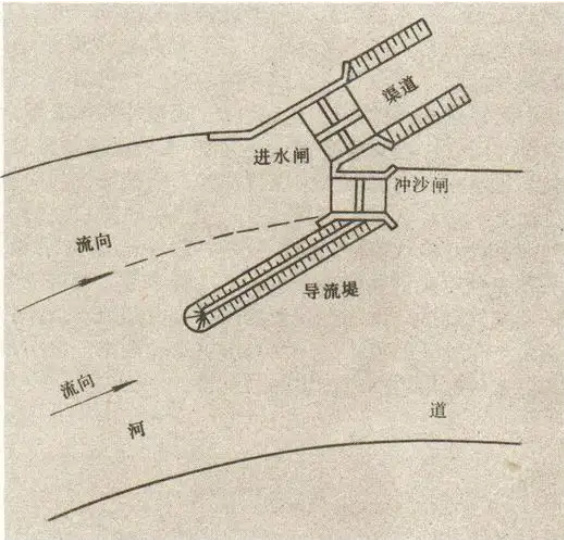

本次项目中的农业灌溉长期依赖地下水,导致水资源供需矛盾日益突出。为缓解这一状况,亟需建立高效的地表水调蓄体系。该项目通过 27.06km 渠道清淤疏浚,显著提升河道输水能力,为地表水调蓄奠定基础。新建的 4 座水闸和2 座重建水闸可实现对水流的精准控制,配合88 座扬水点的布局,形成“河道 - 闸涵 - 扬水点”三级调蓄网络,如图 1 所示。在具体实施中,重点利用汛期富余径流,通过节制闸调控将水引入修复后的坑塘系统储存,并待灌溉季节再通过扬水点提水至农田,实现丰蓄枯用。这种模式不仅能够提高地表水利用率,还可减少对地下水的依赖。值得注意的是,调蓄系统的运行需要与作物需水规律相匹配,通过制定科学的供水计划,确保水资源时空分配合理。例如,在作物需水关键期优先保障供水,非关键期则适当减少供水量。通过这一系列措施预计可使地表水在灌溉水源中的占比提升 40% 以上,有效缓解地下水超采压力。

图1 调蓄流向

3.2 推广节水灌溉技术,降低单位面积用水量

在构建地表水调蓄系统的同时,必须同步推进节水灌溉技术的应用,进而全面实现基于地下水超采问题的农业灌溉水源优化目的。本次项目涉及的管桥改造和闸涵建设为节水灌溉创造有利条件。在此技术上,需要针对不同作物类型和地形特点,采取差异化的节水措施。具体对于大田作物,推广低压管道灌溉技术,利用改造后的管桥系统实现精准输水,其较传统漫灌可节水 30% 以上;经济作物种植区相对采用更加适合其生产特征的滴灌或微喷技术,这需通过新建的扬水点提供稳定压力水源。在技术推广过程中,还需重点解决两个问题:一是农民接受度问题,可以通过示范田建设让农户直观感受节水效果;二是运行维护问题,要建立专业的技术服务队伍,定期检查维护灌溉设施 [2]。在此基础上,还应配套实施改良土壤等农艺节水措施,以便形成工程节水- 农艺节水-管理节水的综合体系。经过上述措施的实施,预计可使项目区灌溉水利用系数从目前的 0.55 提高到 0.65 以上,在保障农作物产量的前提下,显著降低单位面积用水量,为地下水涵养修复创造有利条件。

3.3 调整作物轮作制度,优化水资源时空配置

基于武邑县地下水超采综合治理需求,农业种植时序的科学调配构成灌溉水源时空优化的重要技术路径。核心思路为针对区域内的主导种植部分,建立与地下水资源承载力动态适应的作物组合体系,着重调控高耗水品种的空间占比。同步统筹考量水土复合系统协同关系,借助豆类作物的生物固氮特性维系耕地养分循环,并在实施阶段应当通过标准化示范田实证技术经济可行性,以及开展优质种源供给与耕作指导,渐进式完善农户生产行为模式。需要强调的是,轮作制度的调整必须与灌溉系统的改造相协调,例如在已完成清淤的渠段区域,基于作物需水临界期差异实施分时配水,达成用水高峰的主动错位调控。通过上述系统性轮作调整有望将该区域灌溉水耗减少 18%-22% ,且保障网作物总产能维持基准波动区间。

3.4 完善水资源管理机制,强化取用监管力度

健全的水资源管理制度也是保障地下水超采问题下农业灌溉水源优化措施落地见效的重要支撑。在武邑县项目实施过程中,应当构建覆盖全区域的取用水监控网络,重点对 88 座新建扬水点和现有灌溉机井安装计量设施,同步实行取水许可与定额管理相结合的制度,根据作物类型、种植面积和土壤墒情核定用水指标,建立总量控制、定额管理的约束机制。推行阶梯水价政策也是不可缺少的措施,其要求对超定额用水实行累进加价,通过经济杠杆调节用水行为。最后,应当建立农户用水协会,鼓励参与式管理,定期公示各片区用水情况,形成互相监督的良性机制 [3]。管理措施的协同实施,预计可使项目区地下水开采量在现有基础上再削减 15%-20% ,为地下水位的逐步恢复创造有利条件。

4 结语

地下水超采治理下的农业灌溉水源优化需要构建地表水开发、节水技术应用、种植结构调整与管理机制创新的四维协同体系。通过其中的建设多级调蓄系统提升地表水替代率,耦合低压管道灌溉与微灌技术降低单位面积耗水量,优化高耗水作物布局实现水资源时空再分配,并完善取水许可与阶梯水价制度强化监管效能。展望未来,还应深化含水层修复与雨洪资源化技术研发,推进智能管道输配水工程建设,研发新型管材与节水设备,促进农业用水从粗放式管理向精准化配置转型,最终形成与区域水文地质条件相适配的可持续灌溉模式。

参考文献:

[1] 王光耀 , 杜丽娟 , 樊煜 , 等 . 基于复杂种植结构多情景分析的灌区多目标多水源优化配置 [J]. 农业工程学报 ,2024,40(13):58-67

[2] 樊琨 . 沧县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目浅析 [J]. 河北水利 ,2023,(03):26-27

[3] 张红梅 . 河北省地下水超采综合治理农业灌溉水源置换存在问题及对策建议 [J]. 河北水利 ,2022,(03):28-30

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)