媒介融合视域下广西干栏建筑文化传播创新研究

高云端

广西民族大学 广西壮族自治区南宁市 530006

一、引言:文化危机与传媒使命

(一)干栏式建筑的文化价值及传承

“干栏”意指“上面的房子”,形象描述其独特的架空居住层构造。广西干栏式建筑是壮、瑶、侗等少数民族生态智慧聚焦于应对湿热气候的三大关键维度:结构功能性:底层架空设计集成防潮、防洪、储物功能,展现力学与美学的完美融合。瑶族建筑适应陡峭山地,采用干栏结构,设计简洁实用,凸显地理环境影响[1][4]。

文化符号性:建筑构件蕴含“龙鱼崇拜- 吉祥如意- 清廉高洁”多重文化意蕴,体现民族精神与信仰[4]。生态适应性:广西传统建筑利用竹木,顺应地势,构建“人- 建筑- 自然”和谐生态体系,展现先民尊重现代化进程对干栏建筑产生强烈影响。近十年广西 10 万座干栏建筑中,仅 400 座实现数字化建档,经济发达区年均消失率达12%[1]。现代混凝土建筑的广泛使用导致风格趋同,青年对传统建筑文化的认同感下降。

(二)传媒学科的创新介入空间

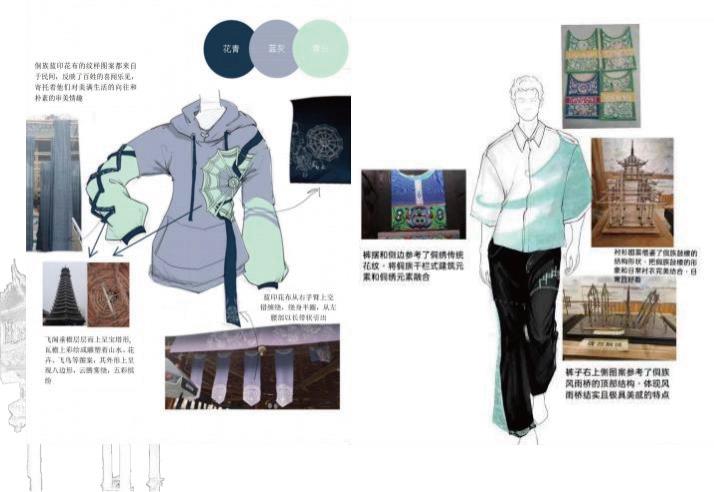

干栏建筑文化传承遇挑战,运用传媒学科核心能力如视听叙事、跨媒介编排与场景化表达成解码传播难题有效策略:符号解码与可视化转译:利用短视频、图文及动画等可视化手段解码干栏建筑结构、装饰与技艺知识。利用社交媒体账号情节化演绎建筑文化故事,创新融合建筑元素于服饰、日用品中,打造具有特色的文化品牌(如图1 :“栏衣悠悠”社交媒体账号所示)。

情感连接与叙事重构:以口语及故事重建“建筑-人-历史”情感链接,有效化解专业术语传播壁垒。用生动案例说明。运用故事与图表,以趣味手法展现专业建筑知识,目标是激发文化兴趣,赋予传统建筑现代生命力[3]。

二、现状分析:文化传播的断层与契机

(一)现有传播模式的局限性

当前广西干栏建筑文化传播存在显著短板,主要表现为:

叙事单向化:官方重视建筑实体保护,但深层的文化内涵、生态智慧及民族精神解析不足。“穿斗结构”的科学与美学价值在大众科普中未能充分展现。市场传播账号目标群体定位普遍模糊,显著忽视年轻文化爱好者根本需求[4]。

媒介单一化:传播载体对Z世代(1995-2009年)的触达率仅15%以下,传统形式如纪录片、展板及图文为主。现有视频内容与大众日常生活脱节,不易引起共鸣,形成传播障碍。

主体缺位:当地村民在干栏建筑文化传播中普遍未参与。这导致活态的、建筑文化在生活中的连结被简化为失真、静态的“标本”,丧失其生命力[1]。

(二)传媒赋能的可行性路径

传媒技术创新应用可突破现有局限:

沉浸式体验:无人机航拍配专业解说,展现龙脊梯田等干栏建筑群空间布局、韵律美感及与自然和谐共生的关系[4]。

交互设计:利用AI开发干栏建筑知识讲解平台或互动游戏,以直观方式普及其结构、制造技艺与文化意义。

文化品牌塑造:以广西干栏建筑文化为IP,深度整合壮、瑶、侗等少数民族文化元素,开发特色服饰及衍生品,填补市场空白。

(三)“栏衣悠悠”品牌化实践案例揭示了创业中的关键教训

项目团队创立“栏衣悠悠”品牌,融合干栏建筑与广西民族文化,打造服饰与民宿IP[6],项目3个月后,短视频账号增粉少于500人,线下活动参与率低于20%,导致项目无法持续运营。我们分析其失败原因,为后续研究指引发展路径:

核心失误分析:

文化挖掘深度不足:项目在干栏建筑深厚历史文化、民族信仰及符号体系研究上有所忽略,设计的服饰产品仅停留在表面元素,未能深入展现其深层文化意义。过度强调现代语言设计忽视传统符号系统深入探究与创新结合,妨碍其真正整合。

媒介策略单一且内容缺乏吸引力:内容吸引力不足,主要依赖微信公众号长图文,侧重单向知识讲解,缺乏创意表达,难获年轻用户青睐。

资源整合与专业合作缺失:项目团队在整合广西干栏建筑研究资源及与专家合作方面不足,主要局限于与非遗传承人交流,忽视了学术、技术资源(如BIM建模)的利用,未能有效转化为传播优势[2]。

用户需求调研不足:品牌初创时,因未深研年轻文化爱好者需求,致产品设计与市场期待不符。

(如图2:“瑶族系列”设计图;图3:“侗族系列”设计图所示,设计虽具有民族元素,但文化意蕴不够贴和市场)。

深层症结:传播与产业的脱节

文化价值与市场需求错位:推出的单价352元的秋季卫衣产品未能有效融入干栏建筑文化价值,导致市场对产品文化认知与实际价值感知产生偏差。

产业链合作断裂:未有效对接成熟服装企业,供应链不稳定、质量不高。

政策资源利用不足:项目未能有效融入广西“田园综合体”等文旅政策,错失政府对传统文化发展的支持与资金援助。

三、传媒视角下的创新解决方案

通过批判性分析现状与反思失败案例,本文提出融合媒介融合理念的创新传播解决方案:

(一)内容生产革新:构建“建筑文化解码”体系

语音导播系统开发应用于播音专业:运用角色配音、利用环境拟声技术构建沉浸式“声音剧场”,直观展现抽象知识,强化公众理解和体验[1]。

AI模型可视化叙事:高校携手AI实验室及BIM团队,利用参数化建模、VR和AR技术,制作高精度干栏式建筑数字模型。将模型应用于游戏、 建筑课堂、在线博物馆及互动装置用于动态、可视化展示与互动学习[4]。

(二)传播矩阵升级:“三位一体”渠道策略

构建线上线下一体化传播矩阵,精准触达并深化互动:

短视频平台(主阵地):

快速制作15秒高节奏视频,突出展示干栏建筑榫卯等核心构件的拼接工艺,以彰显其精湛技艺。

邀请非遗传承人、建筑专家通过直播,运用AI如虚拟讲解员与实时信息叠加,生动解析干栏建筑知识、技艺及文化。

音频平台(深度内容):

打造《干栏密码》播客系列邀请跨领域专家,从建筑人类学角度解析干栏建筑中的风水、伦理与生态智慧,深入探讨其文化内涵。

线下沉浸空间(体验转化):

设计“干栏工坊”互动体验馆。游客亲自动手拼装简化榫卯结构,直观领略传统建筑智慧。可扫码得专属干栏建筑数字徽章或NFT,增强参与感与收藏价值。

(三)品牌重塑:从文化符号迈向产业认证

视觉系统焕新与文化符号库建设:

系统提取广西壮、瑶、侗等民族干栏建筑经典装饰,进行现代化、标准化设计。

开发特色字库“壮纹体”用于文创、包装与公共空间设计,以广泛传播文化符号。

商业模式重构与产业标准制定:构建“干栏民宿认证标准”,整合文旅部门、建筑研究与行业协会资源,制定集建筑特色、文化展现及生态友好于一体的多元评价体系。

对接乡村旅游产业链:以认证体系为核心,联动乡村旅游运营商及OTA,共建“干栏文化主题民宿”集群。认证民宿能获取官方支持、流量优先与政策优惠,推动“文化保护-特色体验-产业提升-循环发展”,助力广西实现文旅融合与乡村振兴[2]。

四、结论:传媒作为文化转译的枢纽

广西干栏建筑应从静态保护转向技术赋能、媒介活化和产业联动的三维重构,以现代方式存续与复兴。本文融合传媒学科视角与创新创业实践,得出以下核心结论:

传媒人核心价值是通过专业能力,如视听叙事、符号解码和情感连接,精准转译干栏建筑文化,使之成为年轻群体可感、易懂、认同并参与的文化记忆。

构建“产学研用”协同机制,高校与工匠/传承人合作,共同解决资源分散问题。整合资源,优势互补,有效链接技术、文化、传播与市场,解决“资源孤岛”问题[4]。

干栏建筑文化应积极融入广西“文旅融合”与“乡村振兴”战略,利用政策杠杆推动发展。 转化文化传播为具有经济与社会价值的特色产业,如认证民宿、文创项目及研学旅游,以促进地方发展,并获取持续政策与社会支持。

总结:

传统建筑文化复兴需政府、学界、业界与社区协同努力。干栏建筑智慧与美学需媒介融合创新,回归日常,以在现代环境中持续发展。

参考文献:

[1]广西干栏式民居发展分析,土木工程专业研究,2024(建筑危机与结构特征).

[2]田园综合体中的干栏建筑应用,淘豆网,2023(文旅融合路径)

[3]干栏建筑文化内涵,360DOCS,2025(民族信仰与装饰符号).

[4]BIM参数化建模与挑手元素,广西城镇建设,2022(技术转译方法)

[5]苗鹋.广西壮族干栏式民居的伦理意蕴[D].北京建筑大学,2020.DOI:10.26943/d.cnki.gbjzc.2020.000162.

[6]黎有骞,汪晓婷,阳明晋,等.干栏文化在现代民宿设计中的应用探究——以龙胜各族自治县为例[J].美与时代(城市版),2025,(01):17-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)