从AIGC 技术驱动下古诗词水墨动画的智能创作范式转型

李子璇 官巍

西安邮电大学 陕西省西安市 710121

引言

古诗词作为中国传统文化的核心,承载深厚文化底蕴与艺术感染力。水墨动画融合传统水墨丹青与当代动画工艺创新性糅合的艺术形式,成为世界动画史上的开创性实践。传统水墨动画工艺繁杂、耗时,难以契合当代受众对动画生产效率的迫切诉求。三维动画制作流程复杂、成本高。在旧有媒体表达传播模式难以契合新时代需求的前提下,AIGC 技术的应用成为激活水墨动画发展潜能的关键契机,为结合古诗词元素的水墨动画创作提供了技术支撑。把握 AI 与传统文化创新式传承发展耦合过程中的结合点,使得 AI 赋能推动中华优秀传统文化创新式传承、增强中华民族的文化自信,使中华优秀传统文化的千年基因在数字时代焕发新生。

一、现状与问题

传统水墨动画融汇了以墨色晕染技法为主的水墨语言和以帧画为介质的动画语言,其特色鲜明的意象与空灵的视听美学从空间和时间上构建了沉浸式的中国文人意境,成为世界动画史上的一大创举 [1]。随着数字技术和媒体技术的不断发展,水墨动画复杂的工艺和制作流程因为技术的成熟而被优化,表达方式也因媒介的丰富而多元。学者谢晓昱在博士论文《科学与艺术的联姻》中梳理国产水墨动画从二维手绘到三维立体渲染的技术制式,认为日渐式微的动画“中国学派”能在新世纪获得重生,要归功于数字技术[2]。

2022 年末,OpenAI 推出的 ChatGPT 标志着 AIGC 新时代的到来,AI 技术的渗透改变了动画创作模式。传统动画依赖逐格绘制或渲染,而 AI 技术通过涌现式生成影像,颠覆了传统创作方式。2022 年,计算机艺术家格伦·马歇尔(Glenn Marshall)凭借其AI 动画《乌鸦》(The Crow)在戛纳国际电影节短片竞赛单元中获奖,该作品基于 CLIP模型对舞蹈短片《着色》的学习生成。

学者徐锦博认为 AI 在水墨动画视频创意构思阶段能发现被忽视的美学交汇点,为创作者提供创意灵感。又如:我国首部AI 大型动画院线电影《愚公移山》的前期创意构思,精准挖掘了《列子·汤问》中《愚公移山》的文化内核与象征意义,如愚公的坚韧精神、自然与人的关系等,并广泛搜集了历代水墨画作品的风格特征与笔墨技法,为动画视觉呈现奠定了传统美学基础。

学者姚楠、于瑾利用二维补帧 Toon-Crafter 模型发现,当角色与场景动作复杂度低、元素较少、镜头运动相对静止时,模型补帧稳定可控;但角色出现面部转面动作时可能出现形变。实验表明 AIGC 可以赋能创作,但不能直接交由人工智能自己计算重组,仍是以人为主体的人机协作的过程。

学者刘小帆、余晴航则从 AIGC 视域下的水墨风格动画电影影像表达与探索的视角出发,认为此类作品是“技术文化的共生态”,受技术制式与文化审美范式双重影响。得出 AI 所形成的无论是 3D 动画 , 亦或水墨动画 , 都在一定程度偏离艺术家的初始要求。将产生的“视像歧义”从技术问题转变为美学创新。中传DigiLab 实验室创作的《龙门》通过动效捕捉后进行水墨画面生成的“曲线救国”的方法 , 追求水墨动画的准确性;而《乌鸦》则因作者对 AI 的态度较为“放任”,产生更多歧义与解读空间,引导观众自行补充画面不连贯之处的意义所在。就此来看 , 在人机合作的基本框架下 , 放任机器或限制机器 , 都是创造“新美学”的有效策略 [3],忽略这是 AIGC 视频创作尚未解决的技术纰漏。

根据保罗·莱文森(Paul Levinson)的媒介个体进化三段论,AI 工具无论是技术辅助还是艺术创作,仍然处于“玩具”的阶段,创作者们将 AI 视为满足新奇和探索实验的工具 [4]。那么,如何利用 AI 的辅助渗透在试错成本较低的领域或缺乏资源的小成本团队,笔者将利用 AI 作为古诗词水墨动画的实验工具,得出其中通用的有参考意义的创作思路。

二、AIGC 赋能水墨动画的实践分析

(一)水墨动画进入数字时代

早期水墨动画以传统水墨画的“诗意”为基底,造型艺术向静态水墨画看齐。但因其制作工艺复杂、成本高昂、情节吸引力不足及与市场脱节, 逐渐没落。三维技术出现后,创作者使用MAYA、3D MAX 等工具建模填涂背景与水墨材质,使水墨动画摆脱传统局限,走向数字化形象创作。

2001 年,北京电影学院黄颖制作的《塘》首次运用三维水墨技术中的模型、贴图与材质,模拟传统水墨画的构图范式与材质语言,增加了空间的层次感和真实感。2003 年,导演许毅使用 MAYA 渲染生成的水墨动画《夏》,成为中国大陆首次入选 SIGGRAPH 的作品。影片着重留白 , 嵌入书法、印章等中国美学元素 , 展示出计算机辅助制作水墨动画的应用前景。

技术的发展推动了水墨动画语言的流变,国内动画创作者通过当代水墨动画创作追求民族性表达。2006 年,深圳环球数码公司出品的《桃花源记》,使用三维技术融合水墨画、剪纸、皮影等传统艺术形式,完整地呈现了陶渊明的《桃花源记》世界。2011 年的《贵妃醉酒》、2014 年中国美术学院出品的《满江红》和上海师范大学师生团队制作的《三岔口》均为经典戏曲段落改编。2018 年,由北京电影学院孙立军教授导演的首部8K 动画短片《秋实》,入围柏林国际电影节新生代单元 , 以纤毫毕现的渲染图式 , 突出中国水墨动画的魅力。

数字时代的三维技术和数字绘画的发展使水墨动画的制作更加便捷高效,但也面临瓶颈:艺术家需将创作过程转化为计算机可理解的“语言”,而艺术直觉、技巧和经验难以程序化,导致艺术元素在技术转换中丢失,限制了艺术家的创造性表达。由于三维技术制作周期长,耗费大量成本,导致许多独立创作者望而却步。然而,AIGC 的引入有望从根本解决这一难题,改善艺术家与计算机之间的翻译障碍。

(二)AIGC 对水墨动画的赋能与影响

AIGC 技术在影像领域为水墨动画带来新视角。作为一种本土孕育的独特动画类型,水墨动画在艺术表现和技术应用方面仍具有实验的活力。AIGC 凭借其强大的图像生成和处理能力,为水墨动画再现传统风格及创新提供了可能性。

如今的国产 AI 工具和模型在水墨动画创作中展现出显著进步。中国传媒大学DigiLab 实验室创作的国内首部全流程 AIGC 制作的水墨动画短片《龙门》,于 2023 年12 月获得第三届巴西 Tietê 国际电影奖实验短片单元最佳影片奖。实验室经开源 AIGC技术二次开发,训练出具有自主产权的“墨池”(Inkstone)人工智能模型。该模型采用多模态的视频生成方式,在提高角色面部特征稳定性、减少视频抖动和局部错误等方面解决了多项技术难题 [5],画面更接近手绘风格,表演细节、角色动作和面部表情更连贯,目前动画生成效果在国内外相关领域居于领先水平。

国内首部文生视频 AI 系列动画片《千秋诗颂》依托中央广播电视总台“央视听媒体大模型”,支撑从美术设计、动效生成到后期成片全环节,显著提升创作效率。作品以史实为基础,片中建筑、酒具器皿、摆件等道具的创作依据源自博物馆现存文物及图片 [6]。人物创作方面,服饰与相貌由真人装扮后经 AI 转化,五官等精细内容由后期团队“精雕细琢”,呈现科技与中华文化并重、兼具史实与审美的动画作品。

清华团队生数科技自主研发的 Vidu 是国内首个长视频大模型,其图生视频和首尾帧功能制作了《毒液》水墨风宣传片,展示 AI 在水墨风格生成和画面连贯性上的优势。水墨动画《有山灵》融合《山海经》等传统文化元素,借助 AI 技术使年轻观众更易理解东方文化语境。作品采用低饱和度水墨画风,形成未来感与传统韵味并存的视觉效果,兼具大众观赏价值与思想深度。

尽管 AI 能为传统文化的现代化表达开拓更多可能性,但其发展仍需人类的全程把控与实时反馈调控。算法与数据模型在运行过程中不可避免地面临各类问题与错误,需通过创作者对输出结果的校验与指令修正来实现AI 的迭代。

三、《唐多令》水墨动画生成的创作实现

国产 AI 在中文语言处理、本土文化适配及用户使用成本等方面具有显著优势。笔者在研究古诗词水墨动画相关文献时,发现较少有使用即梦 AI 进行古诗词水墨动画研究的文献。本研究选用即梦AI 作为核心执行载体,进行个人实验动画探索。

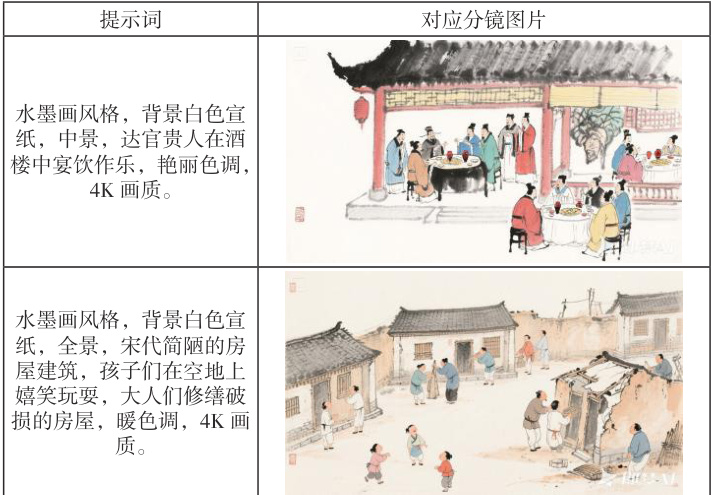

借助自然语言处理工具豆包和即梦 AI 创作以南宋诗人刘过名篇《唐多令·芦叶满汀洲》为叙事核心的 AI 水墨动画短片。利用豆包查阅诗人生平与古诗创作背景资料,了解其时代背景、个人境遇、创作场景、词境深意来加强对创作的理解。例如词中“旧江山浑是新愁”一句,将个人登临的怀旧之情升华为对国家前途的忧虑。豆包创新性将该句分镜头画面切成两部分,将南宋临安城达官贵人在酒楼中饮酒作乐与边境地区百姓共同修缮破损房屋的画面对比,产生强烈的视觉冲击。同时细化提示词,如表现繁华时的“艳丽色调”,表现百姓简单温情氛围时的“暖色调”。又如诗中“买酒载舟”的举动,生成“诗人坐在船上,举起酒杯望向远方,思念友人”的描述,增加分镜头衔接的连贯性和故事感。“黄鹤断矶头,故人曾到否”表面是问友人,实则隐含对志同道合者散落天涯的感慨。分镜头中从强调“刘过深情忧伤的凝视黄鹤矶头”到“眼睛特写,泪水在眼眶打转”过渡到“中景,看向的方向隐约出现故人笑容和挥手,神情充满力量”,并给出“冷灰色调”的细节处理,帮助观众理解诗文的内涵。

AI 生成图片或视频的随机性较大,需人工干预校对与内容判定,对不符合诗词意境的提示词进行迭代删减。以开篇的汀洲全景画面为例,即梦 AI 通过解析豆包生成的复合型提示词”中国水墨画风格,远景深秋天空,灰蒙蒙色调,几片残云,4K 画质,水墨笔触绘制云的流动感,留白自然”,与分镜头脚本中“云的流动感由水墨笔触绘制”的要求高度契合。但在首次生成图片时出现无法识别“中国水墨画风格”的情况,需再次生成以准确表现水墨风格,如图 1 所示。重要细节或特征需在提示词中明确说明 , 如生成带有文字信息的地标的提示词需增加备注,如“画面右上角标出:武昌城”,如图2所示。又如首次生成刘过形象时未体现宋代服饰特征,补充“身着青衫且符合宋代服饰形制”后,生成了符合历史背景的棉麻材质褶皱效果。生成过程中若出现不符合古诗词氛围或水墨笔法不统一的问题,如宋朝交战画面需多次生成,如图 3 所示。上述测试均为四次以内可生成的结果 , 不同模型在不同时间、不同服务器负载下生成效果可能有差异,可调整参数或更换效果稳定的模型多次生成。

图4 动画前中期制作流程中的人机共创框架

人类负责内容准备,把控诗意内核,例如“旧江山浑是新愁”所蕴含的苍凉感;AI承担内容生成的视觉转化任务,如寒沙的灰白色调与江面的留白处理,形成视觉通过语义呈现的反馈机制,经人工干预判断监修,反向训练模型,使其生成内容更贴合创作需求。如诗人举杯场景需在提示词中限定“古代酒壶”生成符合时代特征的器物造型,如图 5 所示。即梦 AI 还可进行运动镜头调整,更精细地调度镜头 , 选择旋转镜头表现出场面壮观并控制镜头运动速度, 需人工设计针对不同场景的镜头运动方式。

图5 由于器皿与年代不符重新生成结果

尽管 AI 技术生成内容存在上述局限,但在“诗意表达”方面亦有所突破,能够实现跨时空美学融合,将“宣纸质感”与古今同场景创造性结合,实现南宋安远楼与现代武昌城的有机衔接,如图6 所示。

图6 南宋安远楼与现代武昌城有机衔接

在分镜头审美创新方面,结尾聚焦博物馆中少年观看诗词展览,传递积极向上的力量,如图 7 所示。AI 在镜头语言和文学创作上亦能提供思路,生成古文描述辅助理解诗词意境。

AI 技术并未取代创意工作,合理运用可提升水墨动画创作效率。然而,AI 生成的剧本缺乏独特性和原创性,生成的图片也需人工修正。因此,现阶段人工智能应用在影视动画生产中,可将制作流程分成内容准备、内容生成和内容监修,由创作者与 AIGC工具合作进行人机共创,着重强调人工修正与 AI 生成内容的协同作用,整体框架如图 4所示。

图7 短片结尾博物馆内少年学习场景

《唐多令》的创作实践表明,在创作范式转型过程中,创作者与AIGC 工具形成“人类主导+AI 辅助”的双轨合作模式:人类负责文化内核提炼与伦理审查,AI 承担技术执行与创新试错任务。正如《唐多令》中“欲买桂花同载酒”的尝试之意——即便无法复刻少年游的情境,但AI 与人类共同探索,已成为照亮古诗词数字化新生之路的微光。

四、结论

综上所述,AIGC 技术推动古诗词水墨动画从传统手工制作向智能化创作转型。突破了制作效率低、成本高、人力物力需求大的局限,通过“人类主导 +AI 辅助”的双轨模式,在提升创作效率、丰富视觉表达的同时,依托人工对文化内核的把控与史实细节的校准,保障了水墨意境与诗词内涵的精准传递。《唐多令》的创作实践,实现了风格统一、符合古诗词内涵的创作,为小成本古诗词水墨动画创作提供了可参考的实践路径。尽管仍存在生成准确性与创造性不足等问题,但随着 AIGC 技术的持续迭代,有望进一步优化模型对传统美学的理解能力,推动古诗词水墨动画在数字化转型中实现传统美学的现代表达,为中华优秀传统文化的传承与传播注入持久活力。

参考文献:

[1] 徐 锦 博 . 数 字 技 术 融 合 视 角 下 水 墨 动 画 的 创 作 趋 势 [J]. 中 国 电 影 市场 ,2025,(02):39-50.

[2] 谢晓昱. 科学与艺术的联姻:水墨动画研究[D]. 上海大学,2011.

[3] 刘小帆 , 余晴航 .AIGC 视域下的水墨风格动画电影影像表达与探索 [J]. 电影文学 ,2025,(01):91-95. 理论观点

[4] 姚楠 , 于瑾 . 延伸、赋能与重构 : 从数字时代到智能时代的水墨动画 [J]. 当代动画 ,2025,(01):92-99.

[5] 曹亮 , 张镇韬 . 人工智能与创意艺术的交汇:AIGC 技术在影视动画艺术创作中的应用和挑战 [J]. 名家名作 ,2024,(23):91-93.

[6] 张竣珲 . 基于 AIGC 动画片《千秋诗颂》的设计范式改革研究 [J]. 浙江工艺美术 ,2024,(01):196-198.

作者简介:

李子璇(1998.3—),女,汉族,籍贯:山西晋中人,西安邮电大学数字艺术学院,24 级在读研究生,硕士学位,专业:戏剧与影视,研究方向:AIGC

官巍(1968.6—),女,满族,籍贯:北京人,西安邮电大学数字艺术学院,高级工程师,硕士学位,专业:戏剧与影视,研究方向:数字影视,数字媒体艺术

西安邮电大学 2024 年度研究生创新基金文科类重点项目:AIGC 技术下的古诗词水墨动画提示词优化与创意激发策略、B 类、CXJJZW2024011

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)