新时期山地城市道路规划设计技术标准的思考

王世能 曾柯

重庆市交通规划研究院 重庆 401147

1 前言

新时期城市发展过程中,以人为核心的新型城镇化发展新形势,绿色健康、共享便捷的品质化出行新需求,韧性可持续、集约节约建设的发展新理念,均对城市道路规划提出了新的技术要求。同时市作为典型的山地城市,在城市路网结构、功能、密度、级配、连通性、线形指标等方面与平原城市均存在较大差异,也需要具有本地特色的规划指引支撑,从而有针对性的开展路网规划工作。为此,本文结合山地城市地形地貌、资源禀赋等自然条件,提出对山地城市道路规划技术标准的思考。

2 当前技术标准存在的不足分析

梳理分析现行城市道路规划设计相关标准,现行技术标准在道路空间集约化控制、人性化设计以及竖向规划方面仍存在一定不足。体现在以下四个方面。

(1)车行道、分隔带宽度控制不够集约。

现行标准明确单条车行道宽度不低于 3.25m ,且路段及路口采用统一要求。结合国内近年道路建设实践,路段单车道宽度最小可压缩至 2.8-3m ;同时,道路分隔带宽度控制要求不统一,控制普遍偏大,不利于集约用地。

(2)交叉口转弯半径与缘石设置人性化考虑不足。

现行标准转弯半径取值过大,人行过街距离过长,街角空间不足,车辆转弯过快等问题普遍。同时,交叉口缘石设置过于粗放,缺少缘石坡道、坡道宽度不足、行人过街连续上下等问题较多,影响走行安全与体验。

(3)学校、医院地段道路横断面设置针对性不足。

学校、医院周边规划道路未充分考虑高密度人流、车流聚集需求,人行道宽度预留不足、驻留空间不够,车行道空间难以设置即停即走停车带。

(4)对道路竖向规划重视程度不够。

作为山地城市,道路与用地之间的竖向衔接尤为重要。现行标准未明确道路竖向规划内容,对竖向规划重视不够。同时由于部分道路与用地竖向协调不足,导致土石方无法综合平衡、道路无法服务沿线地块、不利于防洪排水等问题。

3 山地城市道路规划技术标准的思考

基于对当前技术标准的梳理分析,结合新时期城市发展的新形式、新需求以及新理念,提出以下四点针对市城市道路规划技术标准的建议。

(1)细化符合山水城市特征的道路网布局要求。一是明确要求跨江桥梁、穿山隧道两端第一个主要交通转换交叉口应考虑与滨江路、沿山路等道路的衔接转换,提升路网可达性。二是提出构建独立成网的次支路网体系,跨行政区次支道路应连尽连、能顺则顺,增强路网连通性和系统性,避免形成错位交叉和异形交叉。三是明确指出立交周边,其他道路应当采用上跨或者下穿的方式保持连通,并明确立交周边开口距离要求。

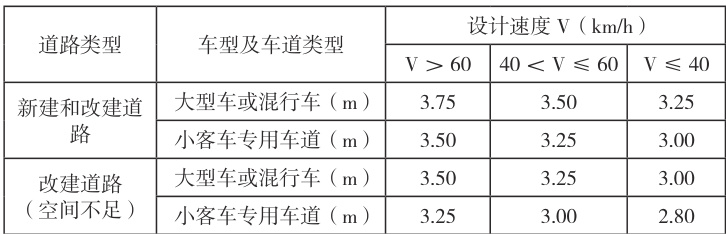

(2)精细化规划控制道路断面空间。结合以人为本、集约节约的发展理念,合理压缩路段车道宽度(见表 1)、合理控制道路分隔带的宽度。针对学校、医院周边次支道路路段,提出加宽路段路幅宽度,规划预留车辆临停带,源头解决学校、医院周边交通拥堵问题。

表1 一条机动车道最小宽度建议表

(3)提升道路人性化。一是进一步明确过街设施和公交港要求。主干路及以下等级道路交叉口与路段应优先选择平面过街形式,公交港设置于交叉口出口道,路口与公交港渐变段之间不宜整体展宽,以提升人行过街和交通接换乘便捷性。二是明确交叉口转弯半径与缘石人性化设置,可适当缩小平面交叉口缘石转弯半径(如支路与支路交叉口半径可缩小为 5—10 米),设置与人行道等宽的路缘缓坡等,提升步行舒适性。

(4)提升与下阶段道路设计的协同性。结合山地城市路网弯多、路陡、起伏大的特征,建议在详细规划阶段的道路圆曲线规划中设置加宽指引,避免后期道路建设的规划修改。同时建议在城市总体规划、专项规划、详细规划等阶段加强道路竖向规划,综合考虑片区土石方平衡、道路与用地协同和市政排水要求合理规划道路竖向,提升城市品质和韧性。

4 结语

本文结合山地城市特征,基于对现行城市道路规划设计相关技术标准的梳理分析,针对新时期的山地城市道路规划提出了技术标准方面的思考与建议,以期为后续规划编制和规划管理工作提供技术支撑,有助于更好地开展城市更新和城市交通缓堵促畅相关工作。

参考文献:

[1] 城市道路工程设计规范 CJJ37-2012[S]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2012.

[2] 城市道路路线设计规范 CJJ 193-2012[S]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2012.

[3] 城市道路交叉口设计规程 CJJ 152-2010[S]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2010.

[4] 胡章立 , 贺平 , 羊明 . 城市道路车道宽度对通行能力的影响分析 [J]. 城市道桥与防洪, ,2012(1)!1-2+5 .

[5] 费硕 , 张蕊 , 张士杰 , 段竞泽 .“以人为本”理念下交叉口缘石转弯半径取值研究 [J]. 交通工程 ,2021,21(3):1-6.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)