国际标准舞基本功训练与专项技术教学的衔接机制研究

毛宁

山东英才学院 250000

一、国际标准舞基本功与专项技术的概念界定

(一)基本功训练的核心维度

国标舞基本功并非通用舞蹈基础的简单迁移,而是围绕舞种特性形成的专项能力体系,核心包含四个维度:1. 专项体态控制

国标舞的专项体态控制与芭蕾所强调的“开绷直”体态存在本质差异,其核心在于构建“立颈、沉肩、收腹、提胯”的“柱状体态”。这一体态要求练习者始终维持脊柱的垂直延伸,通过躯干的稳定支撑为后续移动、旋转等技术动作奠定基础。以华尔兹核心技术“升降”为例,舞者需依托这一体态基础,才能完成身体从降落到升起再回落的流畅起伏过程,若体态出现偏差(如脊柱前倾或侧倾),则会直接导致升降动作的连贯性受损。

2. 动态核心力量

国标舞运动特性决定其核心力量训练需以“移动中的平衡”为核心导向,区别于平板支撑等静态训练模式—此类静态练习仅能提升核心肌群的静态耐力,无法适配国标舞对“动态控制”的专项需求。国标舞所需的核心力量,更侧重移动过程中的核心收放调节(如脚步切换时的核心缓冲)与旋转动作中的躯干稳定控制(如多圈旋转时的核心轴心保持)。以探戈顿点技术为例,当舞者完成脚掌触地动作时,需依托腰腹核心肌群的瞬时紧绷形成刚性支撑,才能实现身体“急停而不晃”的顿点效果,若核心动态控制能力不足,易导致顿点节奏偏差或身体代偿晃动。

3. 基础步型与发力逻辑

基础步型作为国标舞基本功训练的动作框架核心,需覆盖各舞种的标志性基础单元,如华尔兹的方步(舞种移动的基础形态)、恰恰的锁步(脚步快速切换的核心载体)等。此类训练的关键并非对动作形态的机械模仿,而是引导学生掌握“脚掌发力 - 重心转移 - 身体跟随”的内在联动逻辑——脚掌需精准控制发力点以启动动作,重心需随脚步切换平稳过渡,身体则需依托核心协调跟随重心变化。若仅聚焦动作外观模仿而忽视这一逻辑,易导致学生出现动作僵硬、重心断层等问题,无法为后续专项技术学习奠定连贯的动作基础。

4. 舞种节奏感知

舞种节奏感知是国标舞基本功体系中兼具专项性与实践性的核心维度,其区别于通用节奏训练,需紧扣不同舞种的节奏特质构建训练逻辑。国标舞各舞种节奏差异显著,涵盖华尔兹3/4 拍的流畅韵律、探戈2/4 拍的顿挫节奏、恰恰 4/4 拍的轻快频率,训练中需将基本功与对应节奏深度融合,目标是形成身体对节奏的本能响应。以恰恰追步技术为例,需在 4 拍框架内精准捕捉“&”拍的瞬时发力节点,通过反复的节奏嵌入练习,使脚部动作与节奏落点形成无意识同步,避免单纯依赖听觉判断导致的动作节奏偏差。

(二)专项技术的舞种差异化特征

专项技术是基本功在具体舞种中的 有显著的舞种差异化特征:华尔兹专项技术以“旋转、升降、摆荡”为核心,需依托动态核心 “降 - 升 - 降”的流畅过渡,例如双圈旋转技术要求核心带动身体匀 重“顿点、切割步、交叉步”,强调“刚性发力”与“节奏顿挫感”, 如顿点技术需在脚掌落地瞬间通过核心收紧实现身体“急停稳落”;恰恰专项技术 为关键,依赖髋关节灵活度与脚步快速切换能力,如锁步技术需在保持核心稳定的同时,实现胯部随脚步的左右摆动,避免身体晃动。

二、当前国际标准舞教学中基本功与专项技术衔接的现实困

(一)训练目标脱节,基本功缺乏专项指向性

笔者在大学国标舞教学中发现,65% 的初任教师将基本功等同于“通用体能训练”,缺乏国标舞专项指向性。例如:在核心力量训练中,仅采用平板支撑、卷腹等静态练习,未结合华尔兹旋转所需的“核心旋转稳定性”或探戈顿点所需的“核心瞬时发力”;在柔韧训练中,过度追求腿部劈叉角度,却忽视国标舞恰恰胯部摆动所需的“髋关节灵活度”,导致学生出现“体能达标但专项动作僵硬”的现象——某届大一新生中,80% 能完成 1 分钟平板支撑,但在学习华尔兹旋转时,仍有70% 因核心旋转控制不足出现身体前倾、重心偏移。

(二)教学时序紊乱,专项技术超前于基本功储备

教学时序安排不合理是衔接失效的另一核心问题。部分教师为追求“教学进度”,在学生基本功未达标时提前教授复杂专项技术。例如:某教学案例中,教师在新生入学第 6 周即开始教授华尔兹双圈旋转(需核心旋转稳定、体态控制达标),但此时学生尚未掌握“核心旋转发力”的基本功,导致学生只能依赖手臂发力旋转,出现头晕、旋转轨迹偏移等问题;后续需花费4 周时间补练核心基本功,反而使专项技术教学进度滞后2 周,形成“欲速则不达”的恶性循环。访谈中,12 位大学国标舞教师均表示,“时序紊乱导致学生对专项技术产生畏难情绪,甚至质疑基本功的价值”。

(三)评价体系割裂,衔接效果缺乏有效反馈

当前教学评价普遍存在“基本功与专项技术两张皮”的现象:基本功评价仅以“平板支撑时长(核心)、横叉角度(柔韧)、步型完成度(基础步)”为指标,专项技术评价仅关注“动作规范性、节奏准确性”,未将“专项技术中的基本功应用情况”纳入评价维度。例如:在探戈顿点技术评价中,仅判断“顿点是否准时”,未分析“顿点时核心是否收紧、下肢发力是否正确”,导致教师无法精准定位问题根源— —学生顿点缺乏力度,可能是下肢爆发力不足(基本功问题),也可能是动作理解偏差(专项问题),评价体系的割裂使教师只能“盲目纠正专项动作”,无法从基本功层面解决问题。

三、国际标准舞基本功与专项技术衔接机制的构建路径

(一)目标衔接,分阶段建立“基本功- 专项”递进式目标

结合大学国标舞课程(2 学年 4 学期),按“初级 - 中级 - 高级”三阶段构建递进式目标体系,实现基本功与专项技术的目标统一:

基本功目标聚焦“专项基础能力构建”,包括“掌握国标舞柱状体态(静态保持 5 分钟)、完成华尔兹方步移动中的核心稳定(连续 10 个方步无重心偏移)、精准感知 3 种舞种基础节奏”;专项目标为“完成华尔兹方步、探戈基本走步的稳定移动,初步实现体态、核心与步型的联动”。

2. 中级阶段(第2-3 学期)

基本功目标转向“专项能力深化”,如华尔兹模块需“实现双圈旋转中的核心控制(连续 3 圈无偏移)、掌握升降动作中的体态调整”,探戈模块需“提升顿点时的核心刚性控制(10 次顿点无身体晃动)、强化下肢爆发力”;专项目标为“掌握单一专项技术(如华尔兹双圈旋转、探戈顿点),实现基本功与专项动作的协调统一”。

3. 高级阶段(第4 学期)

基本功目标升级为“综合应用能力”,需“根据套路节奏变化,灵活调整核心控制强度、体态细节”;专项目标为“完成多舞种综合套路(如华尔兹 + 探戈串联),解决复杂场景下的基本功适配问题(如从华尔兹升降到探戈顿点的核心发力切换)”。

(二)方法衔接,实现“场景嵌入- 技术拆解”双向融合

1. 基本功训练嵌入专项场景

(1)专项场景嵌入的训练设计逻辑

在国标舞教学实践中,传统“先基本功后专项”的线性模式易导致学生割裂二者关联,而专项场景嵌入训练需以“需求导向”重构设计逻辑——围绕专项技术对基本功的实际需求,将基本功训练转化为专项场景下的能力适配练习,核心目标是让学生在训练中直观感知“基本功如何支撑专项动作”。例如核心力量训练,若脱离专项场景仅采用平板支撑,学生难以理解核心力量与旋转、升降的关联;而嵌入专项场景后,可通过模拟专项动作中的核心发力场景,使学生明确基本功的专项价值,避免训练的盲目性。

(2)华尔兹升降场景下的核心训练设计

针对华尔兹“升降”技术对核心动态稳定的需求,可设计“华尔兹升降核心控制专项练习”。实际操作中,学生需保持国标舞柱状体态(立颈、沉肩、收腹、提胯),双手轻扶把杆(高度与腰侧齐平),随华尔兹 3/4 拍音乐完成“降 - 升 - 降”动作:1 拍时脚掌缓慢落地带动身体下沉(幅度不超过 5cm),2 拍时通过腰腹核心收紧支撑身体上升,3 拍时再缓慢回落。整个过程需强调核心肌群的持续控制,避免身体因重力失衡晃动,让学生在动作中体会“核心稳定如何保障升降流畅性”,实现基本功与专项技术的场景化衔接。

(3)探戈顿点场景下的核心训练设计

结合探戈“顿点”技术对核心瞬时发力的要求,可开发“探戈顿点核心发力专项练习”。训练时,学生呈站立位(双脚与肩同宽,重心落于双脚之间),随探戈 2/4 拍音乐节奏移动:1 拍时脚掌向前轻踏,2 拍时通过腰腹核心瞬时紧绷实现身体顿点(膝盖微锁,避免弯腰驼背),顿点时长控制在 0.5 秒内,随后放松核心进入下一轮节奏。该练习通过模拟探戈顿点的真实动作场景,让学生直接感受“核心瞬时发力如何形成顿点的刚性质感”,相比静态核心训练,更能精准匹配专项技术需求,强化基本功的专项适配性。

2. 专项技术拆解回归基本功

将复杂专项技术拆解为“基本功模块”,让学生明确“专项技术由哪些基本功构成”。以华尔兹双圈旋转为例,拆解为4 个基本功模块:①体态模块(柱状体态保持,避免旋转时身体前倾);②核心模块(腰腹为轴的旋转发力,避免手臂代偿);③脚步模块(脚掌内侧落点,保持重心在支撑腿);④节奏模块(每圈对应 2 拍音乐,保持旋转速度均匀)。教学中,先逐一复习各模块对应的基本功,再进行模块整合,最终完成完整旋转技术,使学生清晰感知“基本功是专项技术的基石”。

(三)反馈衔接:构建“问题回溯- 基本功补训”闭环机制

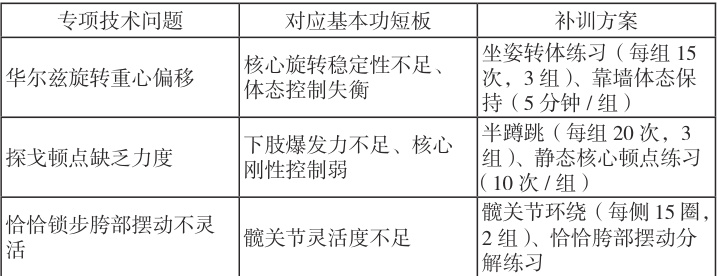

建立“专项问题 - 基本功溯源”对照表(如表 1),在专项技术教学中,若发现学生问题,先通过对照表定位对应的基本功短板,再进行针对性补训,形成闭环反馈:

例如:在探戈顿点教学中,发现 5 名学生顿点时身体晃动,通过对照表判断为“核心刚性控制弱”,随即暂停专项教学,补充 20 分钟“静态核心顿点练习”(学生保持柱状体态,双手叉腰,随音乐进行核心瞬时收紧顿点,教师逐一纠正核心发力方式),补训后再回归专项技术教学,学生顿点稳定性提升 80% 。

四、衔接机制在大学国标舞教学中的实践应用

(一)课程模块设计

以大学国标舞课程(每周2 课时,每学期16 周)为例,按衔接机制设计模块:

1. 初级模块(第1 学期)

体态控制(4 课时)+ 动态核心入门(4 课时 )+ 基础步型与节奏(4 课时)+“基本功- 基础步型”衔接练习(4课时,如方步移动中的体态保持);

2. 中级模块(第2 学期- 华尔兹方向)

华尔兹专项基本功(6 课时,如升降核心控制、旋转核心发力) + 双圈旋转技术拆解(6 课时) )+ “专项- 基本功”强化(4 课时,如旋转中的核心补训);

3. 高级模块(第4 学期)

多舞种综合套路(8 课时) + 套路中专项问题溯源(4 课时) )+ 基本功整合应用(4 课时,如从华尔兹到探戈的核心发力切换练习)。

以“华尔兹双圈旋转技术教学”(中级模块,4 课时)为例,具体应用衔接机制:

课前诊断与基本功复习:通过“方步旋转片段测试”(学生完成方步接1/2 旋转),发现7 名学生核心旋转稳定性不足,随即复习“核心旋转发力基本功”(坐姿转体、扶把旋转核心控制),确保基本功达标;

2. 第 2 课时

专项技术拆解教学:将双圈旋转拆解为体态、核心、脚步、节奏4 个模块,每个模块先讲解对应的基本功要求,再进行模块练习,如核心模块练习“扶把核心旋转”(双手扶把,仅用核心带动身体旋转,排除手臂发力);

3. 第 3 课时

模块整合与问题回溯:进行完整旋转练习,教师观察并记录问题(如 3 名学生脚步落点偏差),通过对照表定位“基础步型中脚掌发力基本功不足”,补充15 分钟“脚掌内侧落点练习”;

4. 第 4 课时

巩固与应用:结合华尔兹短句(方步 + 双圈旋转 + 并步),让学生在短句中应用旋转技术,同时强化“旋转后衔接方步的核心控制切换”,实现基本功与专项技术的深度融合。

五、总结

国标舞教学中,基本功与专项技术并非“先后关系”, 而是“共生关系” 基本功为专项技术提供能力支撑,专项技术为基本功提供实践场景。本文构建的“目标递进、 方法融合、 反馈闭环”衔接机制,通过分阶段目标明确训练方向,以“场景嵌入 - 技术拆 实现方法互 问题 保障衔接效果,有效解决了当前教学中的脱节问题。在大学国标 效率提升 40% 以上,更让学生理解“为何练基本功、如何用基本功 自主 学习能力。未来可进一步结合信息化手段(如动作捕捉技术),精准分析学生基本功与专项技术的衔接短板,使衔接机制更具针对性与科学性。

参考文献:

[1] 陈卓 . 简述芭蕾舞基本功训练在国际标准舞教学中的作用 [J]. 学周刊 :下旬 ,2016(5):2.DOI:10.16657/j.cnki.issn1673-9132.2016.10.001.

[2] 刘金昌 . 芭蕾舞基本功训练在国际标准舞教学中的应用 [J]. 文艺生活·文海艺苑 ,2017(11):210,212-210,21

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)