基于实践导向的编舞技法课程教学模式创新研究

陈思静

山东英才学院 250000

一、研究背景及意义

(一)研究背景

随着文化产业的蓬勃发展,舞蹈艺术的 从传统剧场延伸至文旅演出、新媒体舞蹈、沉浸式戏剧、影视综艺等多个领域。据《中 22 年我国舞蹈编创相关岗位需求同比增长35%,其中72% 的用人单位 项目的实战经验”“能快速适配不同场景的编创需求”。然而,当前高校编舞技法 重动作技法传授,轻创作思维培育;重经典作品模仿,轻现实主题表达;重课 这种“闭门造车”式的教学,导致学生毕业后常面临“会编动作但不会做项目”“有艺术想法但不懂落地执行”的困境,难以快速适应行业需求。

作为高校舞蹈专业的核心课程,编舞技法不仅是“教会学生编舞”的技术课程,更是“培养学生用舞蹈表达思想、用创作解决问题”的能力课程。因此,打破传统教学的桎梏,构建以实践为核心、以行业需求为导向的教学模式,成为高校舞蹈教育改革的迫切任务。

(二)研究意义

本研究将建构主义、情境学习等教育理论与编舞技法教学的特殊性结合,突破“以理论为中心”的传统教学框架,丰富舞蹈专业“实践教学理论”的内涵,为同类艺术课程的教学模式创新提供理论参考。

2. 实践意义

通过具体的教学模块设计、实施路径与保障机制,为高校舞蹈教师提供可操作的教学方案,帮助学生在实践中掌握编舞技法的“活用法则”,提升其编创能力与就业竞争力,同时搭建高校与舞蹈行业的人才培养桥梁,实现“教学- 实践- 就业”的闭环。

二、传统编舞技法课程教学模式的现实困境

(一)教学目标模糊,“技法本位”取代“能力本

传统教学中,编舞技法课程的目标多聚焦于“让学生掌握动作发展、队形调度、节奏处理等基础技法”,却忽视了对“主题提炼能力”“场景适配能力”“团队协作能力”的培养。例如,在“动作动机发展”教学中,教师常要求学生模仿经典作品的动机转化方式,却未引导学生思考“该动机如何服务于主题表达”“在不同演出场景(如小剧场 vs 大剧场)中如何调整”。这种“只教技术、不教应用”的目标设定,导致学生编创的作品往往“技法工整但缺乏灵魂”,难以应对实际编舞项目的复杂需求。

(二)教学内容滞后,脱离行业发展与时代语境

一方面,教学案例陈旧。多数教材与课堂分析仍以 20 世纪经典舞剧(如《红色娘子军》《天鹅湖》)为主,对近年新兴的“新媒体舞蹈”“非遗融合舞蹈”“短视频舞蹈”等领域的编创逻辑、技术要求涉及较少;另一方面,内容脱离现实主题。学生编创多围绕“抽象情感”(如“喜悦”“悲伤”)展开,缺乏对社会热点、地域文化、行业委托项目的关注,导致作品“与市场脱节、与观众疏离”。例如,某高校2019 级学生编创作品中,仅有12% 涉及“乡村振兴”“传统文化活化”等现实主题,而这类主题恰是当前文旅演出、公益舞蹈项目的核心需求。

(三)教学方法单一,“教师主导”压制“学生主体”

传统教学多采用“教师示范→学生模仿→教师点评”的单向灌输模式,学生始终处于“被动接受”的地位。例如,在“队形编排”教学中,教师常直接给出“三角形→圆形→线性”的调度方案,让学生按图排练,却未引导学生思考“为何选择该队形”“队形如何与音乐、灯光配合”。这种方法不仅扼杀了学生的创新思维,还导致学生缺乏“自主解决问题”的能力— 一旦遇到“演出场地过小”“演员人数不足”等突发情况,便束手无策。

(四)评价体系片面,“结果导向”忽视“过程价值”

传统评价多以“期末一台作品”为唯一依据,评价标准聚焦于“动作流畅度”“队形整齐度”等表面指标,却忽视了学生在编创过程中的“调研深度”“方案修改次数”“团队贡献度”等关键维度。例如,某学生为编创“非遗舞蹈”作品,曾多次走访非遗传承人、整理一手资料,虽最终作品因排练时间不足略有瑕疵,却因评价体系“重结果、轻过程”而得分较低;反之,部分学生通过模仿经典作品完成的“工整之作”,却能获得高分。这种评价方式不仅无法客观反映学生的真实能力,还容易引导学生形成“重模仿、轻创新”的学习心态。

三、实践导向编舞技法教学模式的理论依据

(一)建构主义学习理论,让学生在实践中“主动建

建构主义认为,知识不是通过教师传授获得的,而是学习者在特定情境中,通过“主动探索、意义建构”形成的。在编舞技法教学中,学生对“动作动机”“队形调度”的理解,不应是教师灌输的“标准答案”,而应是通过“编创实践→遇到问题→解决问题”的过程自主建构的。例如,学生在为“校园毕业季”编舞时,会主动思考“如何用舞蹈表现毕业生的不舍与期待”“在体育馆场地中如何设计让所有观众都能看清的队形”——这一过程中,学生不仅掌握了编舞技法,还理解了“技法服务于主题与场景”的核心逻辑,实现了“知识的活学活用”。

(二)情境学习理论,在“真实场景”中培育实践能力

情境学习理论强调,学习的有效性取决于“学习情境与应用情境的一致性”。传统编舞教学将场景局限于“舞蹈教室”,导致学生在面对“剧场演出”“户外文旅项目”等真实场景时难以适应。而实践导向的教学模式,通过将教学场景延伸至剧场、非遗工坊、新媒体工作室等真实环境,让学生在“做中学”。例如,在“沉浸式舞蹈编创”教学中,教师带领学生进入美术馆展厅,让学生结合展品风格、空间结构设计编舞方案——这种“在真实场景中解决真实问题”的学习,能让学生快速掌握不同场景的编创规律,提升行业适配能力。

(三)成果导向教育(OBE),以“行业需求”反向设计教学

OBE 理念的核心是“以学生的学习成果为目标,反向设计教学内容与方法”。实践导向的编舞技法教学,正是以“舞蹈行业对编舞人才的需求”为出发点:行业需要“能做项目”的人才,便设计“真实项目模块”;行业需要“懂跨学科协作”的人才,便开设“音舞美融合课程”;行业需要“适应新媒体”的人才,便增加“短视频舞蹈编创模块”。通过这种“需求反向驱动”的设计,确保教学内容与行业需求高度契合,让学生毕业后能快速胜任工作岗位。

四、基于实践导向的编舞技法课程教学模式创新路径

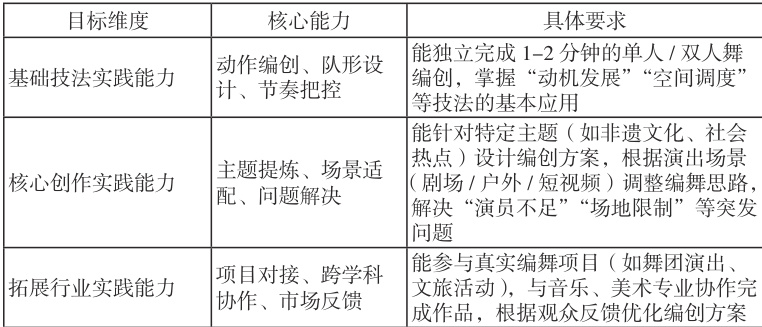

一)教学目标重构,从“技法掌握”到“能力综合”

围绕“实践导向”,将教学目标分解为三个递进的维度,形成“基础- 核心- 拓展”的能力体系:

(二)教学内容创新,从“教材理论”到“项目实战”打破传统“章节式”教学内容,以“真实项目”为核心整合教学模块,实现“教学内容与行业需求的无缝对接”:

1. 模块一:真实项目驱动模块(核心模块)

与本地舞团、文旅景区、传媒公司建立合作,将“实际委托项目”引入课堂,让学生以“编创团队”的身份全程参与。例如,2022 年某高校与本地文旅局合作“乡村旅游节舞蹈编创项目”,学生团队需完成三项任务:1. 调研当地乡村文化(如民俗活动、传统技艺),提炼编舞元素;2. 针对旅游节“户外广场演出”场景,设计适合游客观看的队形与动作;3. 与景区工作人员沟通,协调演出时间、灯光设备等落地事宜。最终,学生编创的《稻田里的歌谣》不仅在旅游节成功演出,还获得了游客的广泛好评,部分学生甚至被文旅局邀请参与后续项目。

2. 模块二:跨学科协作模块联合音乐、美术、戏剧影视专业开设“跨学科编创工作坊”,让学生理解“编舞不是孤立的艺术”。例如,在“舞

剧片段编创”中,舞蹈专业学生需与音乐专业学生共同讨论“音乐情绪如何引导舞蹈动作”,与美术专业学生合作设计“舞台布景与舞蹈队形的视觉配合”。通过这种协作,学生不仅学会了“从音画视角优化编舞”,还培养了“团队沟通能力”——这正是行业编创中不可或缺的核心素养。

3. 模块三:新兴领域拓展模块

针对新媒体舞蹈、沉浸式舞蹈等新兴领域,开设专项教学内容,帮助学生抢占行业先机。例如,在“短视频舞蹈编创”模块中,教学内容包括:1. 短视频平台(抖音、B 站)的用户审美特点;2. 竖屏拍摄下的队形设计(避免“边缘演员出镜不全”);3.15-30 秒内的“亮点动作设计”(提升观众停留率)。学生完成编创后,需将作品发布至平台,根据播放量、点赞量、评论反馈优化方案。这种“以市场为检验标准”的教学,让学生学会了“从观众视角做编创”,避免了“自说自话”的艺术误区。

(三)教学方法优化,从“教师主导”到“学生主体”

1. 项目式教学(PBL),让学生成为“编创项目的主人”

将整个学期的教学围绕一个“完整项目”展开,教师从“知识传授者”转变为“项目指导者”。以“校园舞蹈节编创项目”为例,教学流程分为五个阶段:

(1)项目启动

教师发布“校园舞蹈节编创任务书”(要求:主题积极、适合大学生群体、5-8 分钟、10 人以内),学生自由组队(3-5 人/ 队),确定选题并提交《项目计划书》;

(2)调研与构思

各团队围绕选题开展调研(如“校园抗疫”主题需采访防疫志愿者),形成《编创构思报告》,教师针对报告中的“主题提炼不足”“场景适配性差”等问题提供指导;

(3)编创与排练

在该阶段,学生需独立开展动作编创、队形结构设计及音乐素材筛选与剪辑,全程主导编创实践流程。教师不采用集中灌输式指导,而是以不定期巡查结合阶段性反馈的方式介入,重点针对两类核心问题提供专业建议:一是当出现动作语汇与主题表达脱节时,引导学生通过“动作动机串联法”梳理编创逻辑;二是面对排练进度滞后、效率偏低的情况,协助学生优化排练计划。通过该模式,既保障学生创作自主性,又能及时纠正编创偏差,减少无关联动作堆砌,强化舞蹈语汇的主题指向性。

(4)试演与修改

在学校小剧场进行试演,邀请同学、教师、剧场工作人员提出反馈(如“后排观众看不清队形”“音乐音量过大掩盖动作质感”),学生根据反馈修改方案;

(5)正式演出与复盘

在舞蹈节完成正式演出后,各团队提交《项目复盘报告》,分析“编创过程中的问题”“团队协作的经验”,教师组织全班进行成果分享。

通过这一过程,学生不仅掌握了编舞技法,还学会了“项目规划”“团队管理”“问题解决”等综合能力,实现了“从学生到准编创者”的角色转变。

2. 案例教学法,用“行业最新案例”替代“经典老案例”

摒弃传统“以经典作品为主”的案例选择,引入近年行业内有影响力的“实战案例”,让学生分析“编舞技法如何服务于项目需求”。例如,在“文旅舞蹈编创”教学中,分析舞剧《只此青绿》的“队形调度与空间叙事”—为何用“斜线队形”表现“山峦绵延”,为何用“圆形调度”营造“时空流转”;在“短视频舞蹈”教学中,分析博主“舞者李响”的短视频作品——为何选择“近景动作 + 特写表情”的编创方式,如何在 15 秒内抓住观众注意力。通过对这些“鲜活案例”的分析,学生能快速理解行业编创的“底层逻辑”,避免陷入“闭门造车”的误区。

(四)教学场景拓展,从“舞蹈教室”到“多元实战空间”

打破“教室边界”,将教学场景延伸至更贴近行业实际的空间,让学生在不同场景中积累实践经验:

1. 剧场场景

与学校剧场或本地剧院合作,定期组织学生在剧场进行编创排练与试演,让学生熟悉“舞台台口、乐池位置、灯光角度”对编舞的影响。例如,学生在剧场排练时发现,“后排观众看不清地面动作”,便主动将“地面动作”调整为“站立式动作”,或增加“上肢动作的幅度”——这种“在场景中解决问题”的经历,远胜于教师的口头讲解。

2. 非遗工坊场景

组织学生前往非遗传承基地(如剪纸、皮影、传统舞蹈工坊),让学生从非遗技艺中提炼编舞元素。例如,某学生从“剪纸镂空技法”中获得灵感,编创了《纸间舞》,用“肢体的开合、重叠”模拟剪纸的“镂空与拼接”,作品不仅获得了非遗传承人的认可,还在省级舞蹈比赛中获奖。

3. 新媒体场景

利用学校新媒体实验室,让学生学习“舞蹈短视频拍摄、剪辑、发布”,将编创作品发布至平台,根据观众反馈优化编舞。例如,某学生团队编创的“校园青春舞蹈”,最初因“队形过于复杂,竖屏拍摄时边缘演员出镜不全”导致播放量低,根据观众评论修改为“中心聚焦式队形”后,播放量提升了3 倍。

五、总结

本研究针对传统编舞技法课程目标模糊、内容滞后、方法单一、评价片面的困境,以实践与行业需求为核心创新教学模式。通过重构三维能力目标、设计真实项目等三大教学模块、采用 PBL 与案例教学法、拓展剧场等多元实战场景,有效解决学生“会编动作不会做项目”的问题。该模式不仅提升学生行业适配性与就业竞争力,还为高校舞蹈及同类艺术课程改革提供实践参考,成功实现“教学- 实践- 就业”的闭环。

参考文献:

[1] 陈若菡 , 徐中秋 . 文化冲击在专业舞者留学中的叙事研究——以三位中国舞者为例 [J]. 北京舞蹈学院学报 ,2022(4):102-111.

[2] 黄磊. 舞蹈即兴训练方法构建理念及其在编舞教学中的应用实践 [J]. 戏剧之家,2025(11).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)