新能源领域高层次人才培养模式研究

曲宏伟 洪文鹏

东北电力大学 吉林省吉林市 132011

1. 引言

在当前全球积极应对气候变化、推动能源结构转型的“双碳”目标背景下,新能源产业迎来了前所未有的战略机遇和快速发展阶段 。我国明确提出 2030年碳达峰、2060 年碳中和的宏伟目标,并将新能源列为战略性新兴产业,加速构建清洁低碳、安全高效的能源体系。吉林省作为我国重要的老工业基地和能源消费大省,近年来积极贯彻落实国家能源战略,大力推进以“陆上风光三峡”为代表的一批重大新能源工程项目 。

随着“陆上风光三峡”等重大工程的深入推进,吉林省对新能源领域高层次人才的需求日益迫切。这类人才需具备跨学科知识结构、工程实践能力和创新能力,能够胜任新能源发电、储能、智能电网等关键技术研发与项目管理等工作。

本研究聚焦吉林省“陆上风光三峡”工程对高层次人才的需求特点,探索符合区域实际的新能源领域研究生培养路径和教学模式改革。通过分析当前培养体系中存在的瓶颈与挑战,如学科交叉机制不健全、实践教学资源匮乏、产学研协同育人平台尚未形成等,并提出相应优化策略,旨在提升新能源领域人才培养的针对性、实效性和前瞻性。这不仅有助于为吉林省新能源产业发展提供坚实的人才与智力支持,推动产业转型升级和绿色低碳发展,也可为我国其他地区相关领域高层次人才培养提供借鉴,进一步增强我国在全球新能源竞争中的核心优势。

2. 关键问题解决

现有研究普遍认同新能源高层次人才培养应注重多学科交叉、实践能力与创新素养并重,并高度依赖校企协同与科研反哺教学 。然而,针对具体区域如吉林省的能源特色和重大工程需求(如“陆上风光三峡”),仍缺乏系统性的培养模式设计与效果实证研究。因此,本研究在借鉴国内外先进经验的基础上,聚焦吉林省新能源产业发展与人才需求现实,重点回应以下关键问题:

(1)国家新能源战略与地方发展需求的协同机制有待厘清,需系统分析国家顶层设计、产业政策与吉林区域资源优势和发展定位之间的对接路径;

(2)现有新能源研究生培养仍偏重理论传授,在实践教学模式、校企协同机制及多学科交叉培养等方面尚未形成稳定有效的路径;

(3)新能源知识结构模块化设计不足,难以适应多类型新能源技术融合发展的新趋势;

(4)人才培养质量保障体系亟待加强,特别是在校企协同、多导师机制等方面尚未形成规范化、可复制的管理与评价模式。

针对上述问题,本研究将依托吉林省“陆上风光三峡”工程建设和区域新能源产业布局,开展深入的需求调研与模式构建,以期为地方高校研究生教育改革提供理论依据和实践参照。

3、问题解决路径和实施方案

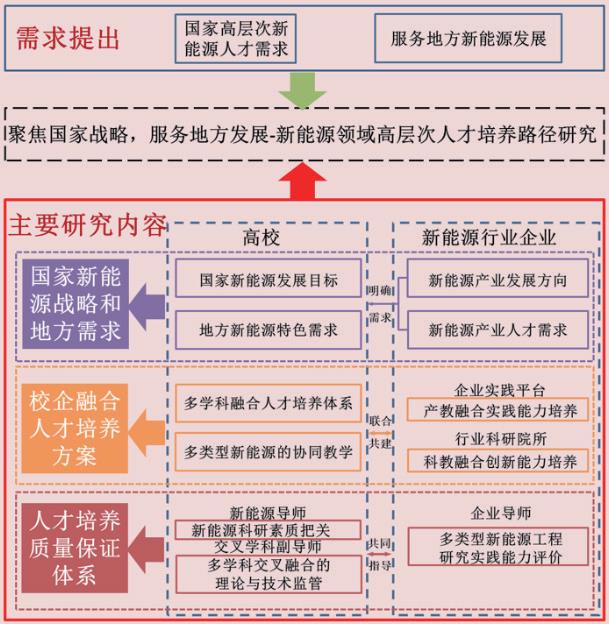

为实现吉林省新能源领域高层次人才培养的系统化、科学化和实用化,本研究将改革实施过程划分为四个有机衔接的阶段,包括调研、规划、实施与评估优化,以形成闭环式、可持续改进的人才培养机制。实施方案如图1 所示。

(1)调研阶段:国家战略与地方产业需求对接

首先开展系统性调研,全面把握国家“双碳”目标下新能源政策的导向与吉林省“陆上风光三峡”等重大项目的建设进程。

(2)规划阶段:多学科交叉与产教融合的方案设计

在调研基础上,制定以产业需求为引领、多学科协同为路径的高层次人才培养总体规划。明确人才素质模型,包括扎实的理论基础、跨学科技术整合能力、工程实践能力与创新意识。

(3)实施阶段:教学改革与协同育人机制落地

在课程教学方面,增设“可再生能源并网技术”“风光储系统集成与调控”等前沿课程,推广案例教学和项目驱动教学,提升学生综合能力。

4、结束语

为保障本课题所提出的新能源领域高层次人才培养模式有效实施与持续优化,需建立系统化的支持与保障机制。具体包括以下方面:

(1)组建高水平专家团队,强化顶层设计与学科支撑

设立由新能源学科专家、企业技术负责人及教育政策研究者共同构成的专家委员会,负责对人才培养全过程提供指导、论证与评估。依托吉林省高校“世界一流学科培育计划”,重点支持新能源相关学科方向的建设与发展,优化学科布局与资源投入,为高层次人才培养提供坚实的学科基础。

(2)加强资源整合与平台建设,保障实践教学条件充分利用中央财政资金、地方配套经费及企业合作资源,共同投入新能源校企协同实践平台的建设与运行。

(3)构建多层级协同的质量评价与反馈体系

建立贯穿人才选拔、课程修读、科研训练及企业实践全过程的质量评价机制。通过校内多学科导师与企业导师协同评价、研究生院—培养学院—企业研究院三方协同管理,形成闭环式质量保障体系。

通过上述措施的系统推进,本研究不仅可为吉林省“陆上风光三峡”工程提供坚实人才支撑,也为我国相似区域的新能源教育改革提供可复制、可推广的实践范式,从而真正实现教育链、人才链与创新链、产业链的深度融合。

参考文献:

[1] 段琼 , 邱春丽 , 吕尧兵 , 等 .“双碳”背景下高技能人才培养与区域绿色产业发展策略研究 [J]. 中国集体经 ,2025,(27):61-64. 2025.27.039.

[2] 马晓成 . 吉林:做“ 风光” 文章增“ 绿色动力”[N]. 经济参考报 ,2023-07-18(007). 2023.002506.

[3] 刘亮 . 基于应用型专业人才培养的“工程项目管理”课程教改研究[J]. 四川建筑 ,2025,45(04):273-275.

曲宏伟,1981 年 09 月,男,汉族,动力工程及工程热物理,博士研究生,能源与动力工程学院,副教授,研究方向:太阳能光伏板提效降耗光伏电站积灰诊断、光伏板热斑隐裂EL 检测、风力发电叶片尾流、风力机数字化智能化运维及检修等新能源和储能方面的科学技术及应用研究。

洪文鹏,1970.04.,男,汉族,辽宁省绥中县电厂热能与动力工程,博士研究生,能源与动力工程学院,教授,研究方向:气液(固)两相流与传热;火力发电厂节能、烟气污染物控制技术;分布式能源系统集成优化理论与技术

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)