非计算机专业程序设计课程中计算思维的理论剖析与路径探索

杜江毅 钮焱 李军 程玉 吕瑾文

湖北工业大学计算机学院 湖北武汉 430068

1.绪论

1.1 研究背景与意义

随着大数据、云计算、人工智能等技术在各行各业的深入应用,数字化转型已成为全球经济发展的核心驱动力。据世界经济论坛《2020年未来就业报告》预测,到2025年,数据分析师、人工智能专家等新兴职业需求将大幅增长,传统岗位也对数字技能构建了了更高要求。为此,我国“十四五”规划明确指出,要加快数字化发展,建设数字中国,这对高校培养具备数字素养和跨界能力的复合型人才构建了了新挑战。

在机械、电子、土木、化工等非计算机专业的教学与研究中,编程早已不再是少数人的“专属”技能。无论是实验数据的清洗与分析,还是模型仿真与可视化演示,均离不开程序设计的支撑。长期以来,多数高校仍以 C/C++ 语言为主开展入门教学。然而,这些语言语法繁琐,对于零基础学员往往需要花费 8–10 周时间才能掌握基本概念,而且课程案例与本专业实际应用脱节,导致学生参与热情不高;更有甚者,单一的笔试式考核也难以全面评价学生的编程思维与解决方案设计能力。

近年来,凭借简洁直观的语法和强大的第三方库生态,Python 在非计算机专业中迅速普及——截至2022年,全国已有超过60%高校将其作为首选入门语言。可见,语言的选择为教学改革提供了契机,但并非灵丹妙药。现有研究普遍面临两大局限:一是缺乏针对不同专业背景和学习需求的差异化教学设计;二是尚未建立起能够客观反映计算思维培养效果的多维度评价体系。

深入剖析计算思维的内涵与教育价值,结合新工科背景下非计算机专业的实际需求,探索一套既契合专业特色又能有效培养思维能力的程序设计课程方案,已成为高等工科教育亟待解决的关键问题。

1.2 研究现状与问题归纳

1.2.1 国内外研究综述

在中国,政策推动与校园实践双轮驱动。2012年教育部高教司启动“以计算思维为导向的大学计算机课程改革”,并发布《大学计算机课程教学指导原则(试行)》,鼓励高校由C/C++向Python过渡。2022年,教育部把计算思维作为信息技术学科核心素养写入《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》。学术界,唐琦等人针对传统教学模式下计算机软件类专业课程教学存在的学生实践能力不足等问题,构建了以计算思维为导向的计算机类专业课程教学模式设计思路。郭萍、庄伟和许小龙等人结合实际教学工作,通过课程安排重构、“问-思-做-评”教学策略,及“产出导向”的多元化考核评价等方面的改革与实践,培养学生计算思维能力,提高他们解决问题和创新能力,以适应人工智能时代的挑战和需求。

1.2.2 存在的问题及对策

尽管国内外在计算思维领域已取得诸多进展,但仍存在明显不足:

1.差异化教学设计不足

大多数国际项目针对K-12或计算机专业,忽略了非计算机专业学生的专业背景与学习需求。国内虽逐步向Python过渡,却未能形成与专业课程有机融合的差异化教学模式。

2.评价体系不完善

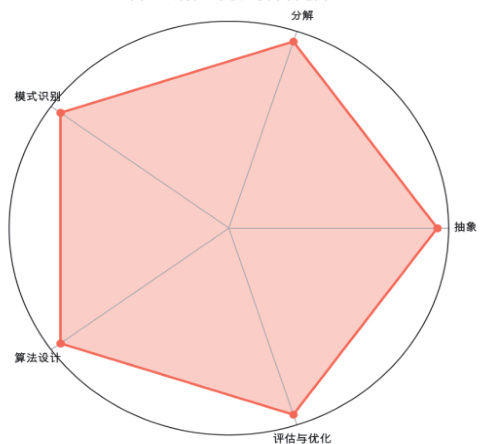

当前主流的笔试和单一项目考核,难以全面覆盖“抽象——分解——模式识别——算法设计——评估优化”全过程,对学生计算思维能力的多维度评估仍有待构建。

3.理论与实践脱节

虽有丰富的理论模型和政策支持,但在具体教学环节中,教师在设计可操作的模块化课程时,往往难以将抽象思维框架落地。

4.跨专业迁移研究缺失

国际上对计算思维的跨学科迁移效果已有实证,但国内在工科、理科与文科等不同专业之间的对比研究和迁移应用尚不系统。

为此,我们观察到,解决这些不足的对策如下:

在Wing(2006)与CSTA标准基础上,结合中国“新工科”建设及《工程教育认证标准(2020年版)》要求,构建了“目标—方法—评价”协同化框架,将计算思维能力指标与专业培养目标深度对接。

通过对高校的实地调研和问卷分析,量化揭示现有程序设计课程在内容组织、教学策略与评估机制方面的共性瓶颈。

设计并验证了一套贯穿“入门—熟悉—创新”三个阶段的差异化教学策略及多维度评价工具,以期为各专业程序设计课程提供可复制、可推广的改革路径,弥补现有研究在非计算机专业场景下的应用空白。

2.计算思维理论基础

2.1 计算思维的内涵与发展

“计算思维”(Computational Thinking)自2006年由Jeannette M. Wing在《Communications of the ACM》上构建了以来,便被视作继理论思维和实验思维之后的一种新的科学思维范式。Wing教授将其定义为“运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计以及人类行为理解的一系列思维活动”,强调了三个本质特征:一是基于计算机科学原理;二是面向复杂问题的解决;三是具有跨领域的普适价值。

进入21世纪后,计算思维研究进入教育实践阶段。2011年,美国计算机科学教师协会(CSTA)将计算思维纳入K-12计算机科学标准,明确构建了“分解”“模式识别”“抽象”“算法设计”“评估与优化”五项核心实践;2016年,国际教育技术标准(ISTE)又发布了面向学生的计算思维能力框架,强调“在多学科情境中应用计算思维解决实际问题”。2012年,中国教育部高等教育司启动“以计算思维为导向的大学计算机课程改革”项目,标志着计算思维教育进入国家政策层面。近年来,研究进一步扩展到跨学科应用与评估工具的完善,如Barr和Stephenson(2011)证明计算思维训练能迁移到数学与科学学科,李盼盼等人(2023)构建了了一个合理有效的测评框架。

2.2 计算思维的核心要素

根据CSTA和ISTE标准,以及学界多项实证研究,计算思维可分解为如下五个相互关联的核心要素:

1. 抽象(Abstraction)

从复杂现实中提取关键特征、忽略无关细节的能力。Wing指出“抽象是计算思维的本质”,在编程中体现为变量、函数和模块的封装。Resnick等人在Scratch平台研究中发现,具备良好抽象能力的学习者在设计复杂项目时,问题解决效率可提高近40%。

2. 分解(Decomposition)

将复杂问题拆分成易于管理的子问题。CSTA将分解列为首要实践技能。Knuth在《计算机程序设计艺术》中多次强调,任何算法的设计都始于对问题的细致分解。

3. 模式识别(Pattern Recognition)

发现相似性和重复结构的能力。ISTE标准中,“能够在数据或任务中识别模式及规律”被视为重要指标。在Python编程中,循环和函数复用的使用都依赖于模式识别的思维过程。

4. 算法设计(Algorithm Design)

制定解决问题的步骤化策略。Guzdial(2008)指出,“算法思维的核心是将模糊问题转化为精确的操作步骤”,可通过流程图、伪代码等手段加以培养。

5. 评估与优化(Evaluation and Optimization)

对已有解决方案进行测试、调试与改进的能力。Barr和Stephenson的研究表明,优化步骤(如代码重构、性能提升)是计算思维不可或缺的环节。

这五大要素在实践中相辅相成,只有协同运用才能在真实场景中高效地解决问题。

图1 计算思维核心要素图

2.3 相关学习理论

计算思维的有效培养需借助若干学习理论的支撑:

1.建构主义学习理论

Piaget的认知发展理论认为,知识是在主体与环境互动中主动建构的。Papert进一步构建了,在有意义的编程项目中,学生会通过不断试验和反思来建构对抽象概念的理解。

2.情境认知理论

Brown, Collins和Duguid(1989)认为,学习必须嵌入真实情境,否则难以获得深层理解。本研究强调将编程任务贴近学生的专业领域,如经管专业的财务数据分析或机械专业的仿真运算,以提升学习效果。

3.认知负荷理论

Sweller(1988)指出,学习效果受限于工作记忆容量。Guzdial的研究表明,Python简洁的语法可显著降低初学者的认知负荷,使他们将更多精力投入到核心思维训练上。

3 非计算机专业程序设计课程问题分析

3.1 课程安排层面的问题

当前非计算机专业的程序设计课程常采用与学生专业关联度低的通用案例,难以激发学习兴趣。教材对大数据与人工智能等前沿技术仅做概念介绍,缺少动手实操,学生只能“纸上谈兵”。,实践环节严重不足,多数院校仅安排 8–16 小时上机课,学生缺乏反复练习的机会,无法在实践中深化对知识点的理解。

3.2 教学策略层面的问题

课堂仍以教师讲授为主,学生活动时间有限,难以体验算法设计与调试思路。虽然有线上编程平台和可视化工具可以提供即时反馈,但多数课程并未充分利用。面对零基础和有经验学生混合的课堂,授课方式“一刀切”,既无法照顾新手,也无法满足进阶者的需求。

3.3 学生差异与学习动机

非计算机专业学生编程基础差异较大:既有完全无经验者,也有简单脚本应用者。这种差距影响课堂氛围,也给教师在作业与考试难度设置上带来挑战。不同专业对编程的期望也不同:财会专业希望用代码生成报表,机械专业则关注仿真脚本。部分学生仅将编程视为“必修课”,缺乏内在动机,主动钻研者寥寥。

3.4 评价体系层面的问题

大多数课程依然以笔试为主,考查语法和基础知识,难以衡量学生在项目中运用计算思维的能力。即便安排上机考试,也多为操作性强的小任务,无法反映整体设计思路与逻辑。更严重的是,缺少对平时作业、代码提交和课堂演示的持续跟踪,学生直到期末才得知成绩,无法及时发现并改进不足。

总之,主要的问题如下:

1、内容与专业脱节——学生看不到编程与专业的联系,学习动力不足;

2、方法过于单一——课堂缺乏实践和分层辅导;

3、考核以笔试为主——强化记忆而非思考,不利于培养解决实际问题的能力。

要提升教学效果,应构建课程设计、教学实施与评价机制的完整闭环:

1、案例设计:优先选用贴近本专业的项目案例,并结合当前前沿技术,增强实用性和趣味性;

2、教学实施:引入在线编程平台和可视化工具,根据学生基础分层安排练习,确保新手和进阶者均能获得挑战与成就感;

3、多维评价:将项目成果、代码质量、课堂演示与笔试成绩结合,既关注过程也关注结果,为学生提供及时反馈与改进路径。

通过上述协同化改革,非计算机专业学生不仅能学会编程,更能在实践中锻炼和运用计算思维,提升跨学科问题解决能力。

4 总结与展望

4.1 总结

本文剖析了案例与专业脱节、教学策略单一、学生基础差异大、评价方式局限等问题,明确了制约学生计算思维培养的关键因素。在此基础上,构建了“目标—方法—评价”三层协同化设计思路,为日后在 Python 环境下开展分层教学与多维度评价奠定了理论基础。

4.2 对后续实践研究的建议

1、善案例库:聚焦各专业真实场景,开发差异化项目案例,使学生在熟悉领域中实践,切身感受计算思维价值。

2、构建评价指标:围绕“抽象—分解—模式识别—算法设计—评估优化”五要素,设计涵盖过程作业、代码提交与项目演示的多维度评价,实现实时反馈。

3、推进纵向跟踪:在更多专业与院校实施长期跟踪研究,收集大样本数据,既检验课程改革成效,也揭示计算思维在不同学科间的迁移规律,为后续政策与实践提供数据支持。

4.3 展望

本研究侧重理论框架搭建与问题诊断,尚待在实际课堂中开展大规模实证。未来应将“目标—方法—评价”模式付诸实施,通过前后测成绩、学习日志与访谈等数据,检验其可行性与有效性。通过持续优化与数据分析,期望为非计算机专业的程序设计教学提供一条既贴近专业应用又能培养计算思维的可复制路径,帮助学生从“学会编程”迈向“善于思考”。

参考文献:

[1] The Royal Society.Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools[EB/OL].[2025-06-10].https://royalsociety.org/~/media/education/computing-in-schools/2012-01-12-computing-in-schools.pdf.

[2] Computer Science Teachers Association.K-12 Computer Science Standards[EB/OL]. (2017)[2025-06-25]. https://csteachers.org/k12standards/.

[3] Massachusetts Institute of Technology. Introduction to Computational Thinking[EB/OL]. [2025-06-10].https://ocw.mit.edu/courses/18-s191-introduction-to-computational-thinking-fall-2022/.

[4] 李秀, 陆军, 牛颂杰,等.人工智能时代计算机基础课程建设与教育教学思考[J].清华大学教育研究, 2024, 45(2): 42–49.

[5] 陈兴冶,张慧伦,杨伊.国内外计算思维教育的研究脉络与实践比较[J].比较教育学报,2023,(01):148-161.

[6] 清华大学计算思维研究中心, 浙江大学教育创新研究所.专业案例驱动的计算思维教学实验报告[R].2021.

[7] 郭萍,庄伟,许小龙.人工智能背景下面向计算思维能力培养的《计算机组成原理》教学改革与实践[J].实验室研究与探索,2023,42(12):129-135..

[8] Fuller M T. ISTE standards for students, digital learners,and online learning[A].In: Yoon S A, Kim B, eds.Handbook of Research on Digital Learning[C].Hershey,PA:IGI Global, 2020:284–290.

[9] 战德臣,王浩.面向计算思维的大学计算机课程课程安排体系[J].中国大学教学,2014(7):59–66.

[10] 李盼盼,张维,曾鑫耀,等.基于布鲁姆教育目标分类的计算思维核心要素测评框架构建[J].软件导刊,2023,22(02):160-165.

课题基金:1.湖北省教育厅教研项目,题目:基于OBE理念的计算机类课程AIED评测体系研究与实践,编号:2020454;2.湖北省教育厅教研项目,题目:面向计算思维培养的非计算机专业程序设计类课程教学探索与实践,编号:2021297。

作者简介:

杜江毅,男,1980年,湖北枣阳,硕士研究生,讲师,湖北工业大学计算机学院,研究方向是:隐私计算,数据挖掘等。

钮焱,男,1969年11月,湖北武汉,研究生,教授,湖北工业大学,智能计算及应用。

李军,男,1976年03月,籍贯湖北荆州,硕士,湖北工业大学副教授,研究方向为模式识别,图像处理。

程玉,女,1969.04;籍贯:河南信阳,硕士研究生,副教授,计算机学院,研究方向:智能信息处理。

吕瑾文,女,1981年,籍贯:湖北武汉,学历:硕士研究生:讲师,单位:湖北工业大学计算机学院,研究方向:智能交通图像识别。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)