“文化距离”与汉语习得效能的相关性研究

段宇飞

吉林工程技术师范学院 吉林省长春市 130000

1 引言

在“一带一路”倡议深化背景下,孟加拉国来华留学生规模持续增长。据统计,2019年在华孟加拉留学生达3,789人,其中约62%进入经管类专业学习。这些学生面临双重挑战:汉语作为学术交流工具的高阶要求,以及中南亚与中国间的显著文化距离(cultural distance)。文化距离指“个体母国文化与目的语文化在价值观、行为规范、社会习俗等方面的差异程度”,其大小直接影响二语习得效能。

现有研究多聚焦非洲或欧美留学生群体,针对南亚留学生的研究明显不足。尤其在语音习得领域,虽有学者指出孟加拉学生存在声调感知障碍(如阳平与上声混淆率达25%),却未深入探讨文化心理动因。本文通过深度追踪一名孟加拉留学生六年在华经历,结合历时数据分析与文化适应理论,揭示文化距离动态缩减与汉语习得效能的耦合机制,为面向南亚留学生的精准化汉语教学提供实证参照。

2 理论基础

2.1 文化适应模式与语言习得

舒曼(Schumann)的文化适应模式(Acculturation Model)指出:二语习得成效取决于学习者与目的语群体的“社会距离”(social distance)和“心理距离”(psychological distance)。社会距离体现为社会主导模式(母国与目的语国家的地位关系)、融入策略(隔离/同化/融合)等;心理距离则涉及语言休克(language shock)、文化休克(culture shock)等情感障碍。

孟加拉留学生通常处于双重弱势地位:一方面,其母国经济地位使他们在华易产生“从属心理”;另一方面,非汉字文化背景导致其汉语习得难度显著高于日韩学生。这种弱势地位强化了其课堂沉默现象——本质是心理保护机制的体现。

2.2 文化距离的二维框架

在舒曼理论基础上,本研究将文化距离操作化为:

- 表层距离:可观测的行为差异(如媒介使用、消费方式)

- 深层距离:价值观与认知模式差异(如集体主义倾向、高语境表达)

这种划分得到Berry的印证:非洲留学生对“面子观念”、“谦逊表达”等中国高语境文化特质理解困难。而孟加拉同属高语境文化,其深层距离可能小于欧美学生,这解释了案例中学生后期适应加速的现象。

2.3 关键期假说与语言突破

研究表明,二语沉默期(silent period)通常持续6-12个月,超期将导致石化现象(fossilization)。本案例中留学生沉默期长达2年,却最终实现突破,这挑战了传统认知。其关键在于:非学术场景的社会互动(如健身、购物)激活了“可理解性输入”(comprehensible input),使语言学习进入“准备就绪状态”(readiness)。

3 研究方法

3.1 研究对象

尼比尔(化名),男,2004年10月30日生,母语为孟加拉语,精通英语、印地语、乌尔都语。2019年11月进入吉林工程技术师范学院汉语班(初级),2021年9月转入国际经济与贸易本科。2025年2月通过HSK5级(248/300),7月入职浙江台州外贸企业。

3.2 数据收集与处理

采用历时性个案追踪法(longitudinal case study),数据包括:

- 语言能力指标:HSK成绩、课堂录音转写(2019-2025)

- 文化适应指标:

- 社交媒体使用记录(平台类型、语言选择)

- 消费行为变迁(现金→淘宝/拼多多→美团/抖音)

- 半结构化访谈(每学期1次,聚焦心理变化)

- 干预记录:辅导员活动日志(景区导览、电影推荐等)

通过三角验证法(triangulation)交叉分析多源数据,绘制文化距离缩减轨迹。

4 分析与讨论:文化距离的动态缩减与汉语习得突破

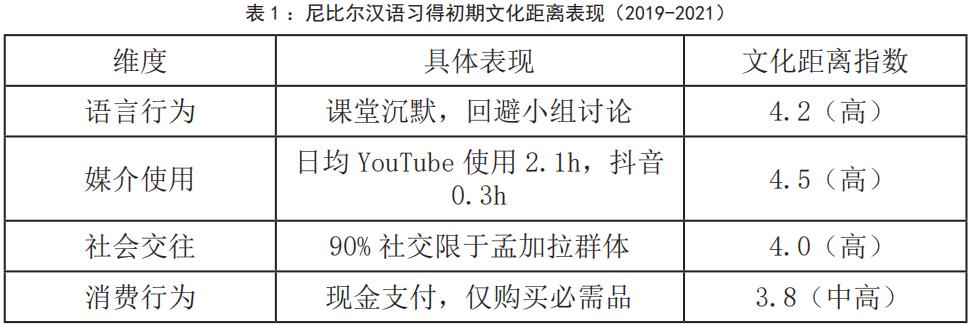

4.1 第一阶段(2019.11-2021.8):文化隔离与课堂沉默

尼比尔初抵长春时面临多重文化距离:

- 气候适应:温带季风气候与达卡热带气候差异

- 饮食文化:“清真饮食可及性”问题(校内仅1家清真食堂)

- 数字生态:依赖Facebook/YouTube(英文内容占比92%)

此时其语言行为特征呈现典型“三低一高”:

- 课堂参与率低:平均0.8次/课(仅被动应答)

- 社会互动频率低:主要交往孟加拉同乡

- 中文媒介接触度低:B站/抖音使用时长<0.5h/周

- 语言焦虑高:自述“怕发错声调被笑话”(尤其阳平调)

> 注:文化距离指数采用5点量表(1=无距离,5=极大距离),基于Berry文化适应量表修订

这一阶段的深层障碍在于声调感知差异:孟加拉语为无声调语言,其母语中的重音模式(如“áccent”与“accént”)干扰汉语声调范畴化认知。声学分析显示,尼比尔发阳平时折点位置滞后(T值=3.2),接近上声特征,导致“回”/“毁”混淆。

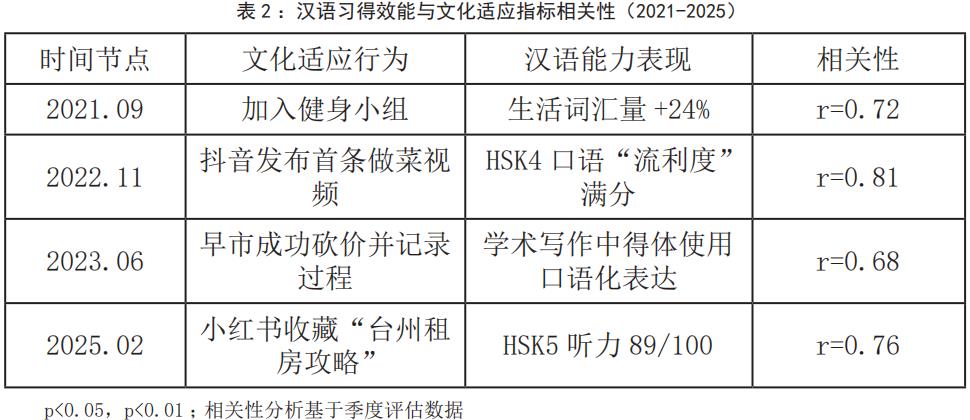

4.2 第二阶段(2021.9-2023.6):跨文化触媒与沉默期突破

2021年转入经管学院后,三股力量推动尼比尔文化适应转型:

(1)健身社群的去语言化互动

健身房成为“低焦虑语境”:

- 器械训练需身体协作(如辅助深蹲),建立非言语信任

- 中国健友分享蛋白粉配制技巧,输入生活化词汇(“勺”“摇匀”)

- 6个月后形成稳定中外健身小组,周均互动5.2次

这种互动降低其“语言疆界渗透性”(language boundary permeability),促使他主动询问“力竭”“组间休息”等术语。

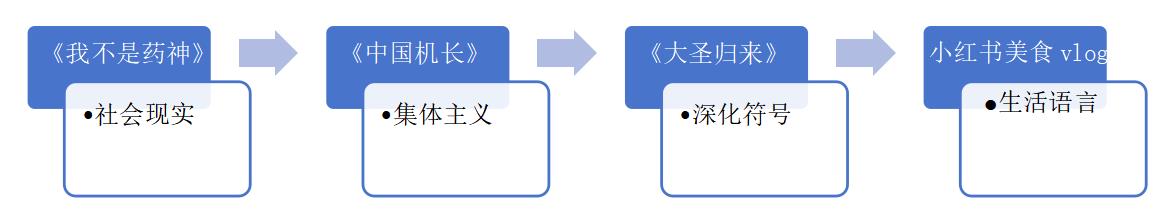

(2)辅导员的文化桥梁作用

针对性设计的文化浸润路径:

- 空间导览:伪满皇宫→长影旧址→净月潭(从历史文化到自然景观)

- 影视阶梯:

影视作品提供“可理解性情感输入”,如观看《中国医生》后,尼比尔理解“逆行”的文化内涵,并在作文中运用该词。

(3)数字生态的本地化迁移

消费行为显示文化适应进展:

- 2021.3 首用拼多多购买健身护具(比价4家店)

- 2022.7 抖音关注“老饭骨”学做鱼香肉丝

- 2023.4 小红书查“长春早市攻略”采购食材

此时其中文媒介接触时长增至18h/周,英文平台降至11h。关键转折点是发现B站“硬核历史”频道,通过三国史视频主动学习“诸侯”“割据”等词,学术词汇量提升37%。

4.3 第三阶段(2023.7-2025.7):文化适应与学术语言内化

此阶段尼比尔实现双重跨越:

(1)社会距离消解

- 居住方式:从校外孟加拉聚居区搬入中国社区

- 消费身份:抖音团购达人(发布“早市砍价攻略”获赞1.2万)

- 话语策略:用“咱们”替代“你们”(如“咱们长春”),显示群体认同重构

(2)学术语言能力质变

HSK5备考中体现认知策略升级:

- 商务词汇习得:通过淘宝纠纷案例理解“违约金”“仲裁”

- 声调自我矫正:阳平调错误率从32%降至9%(对照中孟加拉学生平均错误率25%)

- 毕业论文撰写:《中孟服装贸易壁垒分析》获院优(指导教师评语:“论点清晰,术语准确”)

5 教学启示:构建“社会参与驱动型”汉语习得路径

基于尼比尔个案的成功经验,针对南亚留学生提出以下策略:

5.1 设计非学术场域的语言孵化项目

- 健身汉语模块:开发“器械使用指南→营养学→赛事解说”词汇包

- 跨文化厨艺工坊:用“宫保鸡丁”教学“煸炒”“勾芡”等动作动词

- 数字生存实训:模拟淘宝退货、挂号网预约等场景

此类项目利用具身认知(embodied cognition)原理,将语言锚定于身体经验。

5.2 建立文化距离的阶梯式缩减机制

辅导员干预应遵循认知负荷理论:

低认知负荷 → 高认知负荷

------------→-------------

景区游览 → 电影观赏 → 社区参与 → 学术文化

(具象) (叙事) (实践) (抽象)

如先通过《哪吒》视觉符号理解“孝道”,再导引至《论语》“事父母几谏”的学术表达。

5.3 开发区域国别化教材

针对孟加拉学生:

- 语音层面:强化阳平-上声对比训练(如“麻”↗ vs “马”↘)

- 文化模块:

- 郑和下西洋在孟加拉遗迹(如“永乐碑”)

- 中孟纺织业合作案例(结合其经管专业)

教材需回应其母国文化自尊,避免单向度强调“中国文化优越性”。

参考文献:

[1]施家炜. 跨文化交际意识与第二语言习得研究[J]. 世界汉语教学, 2000(3): 52-58.

[2]彭兆婕等. 孟加拉国留学生汉语单字调声学实验分析[J]. 山西青年, 2019(20): 149-150.

[3]吴莉. 文化适应和可学性假设实证研究[J]. 咸阳师范学院学报, 2021(6): 184-318.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)