京津冀协同发展下河北教育均等化的空间异质性与优化

杨霞

河北省沧州市沧县捷地乡沧县中学061000

一、研究现状

教育均等化是 SDG4 核心议题,对包容性增长 展省份因政策覆盖不足与空间溢出复杂,面临效率与协调双重挑战。河北省作为京津 ,但现有研究对该区域关注不足,忽视 “虹吸效应” 导致的资源 未用地理探测器识别异质性因子;(2)DEA 忽视政策约 动态耦合机制未被充分解释。整合新公共管理与 年河北 11 市面板数据,结合地理探测器、空间计量与 DEA, 财政自给能力的非线性机制;(3)跨模型耦合对因子识别与政策设计的作 间异质性因子(如城市化率 q=0.846)纳入 DEA 约束,克服传统模型局限。 差异化 协同化 动态化 政策路径,支持 SDG4 5 SDG10 目标。

二、研究方法与数据选取

2.1 方法选择与理论依据

2.1.1 熵权 TOPSIS 法

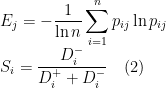

公共教育均等化评价需兼顾多维指标赋权与排序能力。本研究采用熵权 TOPSIS 法,相较于主成分分析(PCA)优势在于:非参数特性,无需数据分布假设,适用于教育指标非线性特征(如财政支出边际效应递减);动态权重分配,基于信息熵量化指标离散度(公式 1),避免 PCA 线性降维导致的信息损失。

直观距离测度:通过欧氏距离计算正负理想解差距(公式2),明确区域资源配置优劣。

2.1.2 空间计量模型

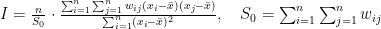

基于 Anselin(1995)的空间自相关框架,采用全局 Moran’sI 指数检验教育资源配置的空间依赖性:

公式 3 中,空间权重矩阵

基于 Queen 邻接准则构建,

为区域i 的均等化得分。模型稳健性通过以下检验

正态性检验:KolmogorovSmirnov 检验显示均等化得分分布满足近似正态性(p=0

权重敏感性分析:Rook 邻接与K 近邻(K=4)权重矩阵下Moran’sI 指数方向一致(ΔI<0.05),证实结果鲁棒性。2.1.3 DEA 模型

采用规模报酬不变(CRS)的 CCR 模型评估效率,数学形式为:

2.2 数据预处理与标准化

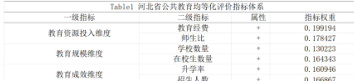

平稳性检验:2012–2023 年市级面板数据经 FisherADF 单位根检验,一阶差分后平稳(p<0.05)。共线性控制:方差膨胀因子(VIF)诊断显示自变量 VIF<2(如财政自给率 VIF=1.32),排除共线性干扰。标准化处理:采用极差标准化消除量纲差异(公式5):

2.3 数据来源与伦理合规

数据来源于中国国家统计局、《河北省统计年鉴》(2012–2023 年)及地市教育局公开报告,符合《政府信息公开条例》。处理过程遵循:匿名化:个体数据脱敏,仅保留市级聚合值。

可追溯性:原始数据与代码加密存储(SHA256 校验),满足FAIR 原则。

三、实证剖析与深度洞察

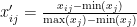

3.1 教育均等化评价体系构建与动态趋势

2012–2022 年河北省公共教育均等化综合得分呈显著上升趋势,从 2012 年低位攀升至2021 年峰值(0.82),2022 年略有回落(0.79)但仍保持高位。

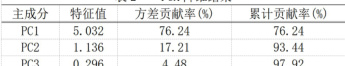

为验证熵权 TOPSIS 法的稳健性,本研究采用主成分分析(PCA)构建交叉验证框架。如表 2 所示,前三个主成分累计贡献率达97.92%

SPCA STOPSIS

表明 PCA 降维有效性。进一步通过 Pearson 相关性检验,主成分综合得分( )与熵权 TOPSIS 得分(呈现强线性关联(r=0.929,p<0.001),散点图拟合优度 R^2=0.864。结果证实评价体系具有跨方法稳健性。

3.3.1 各设区市教育均等化演进轨迹与分异特征

河北省各设区市教育均等化时空差异显著(2012–2023 年):

城市差异:保定、沧州得分显著提升,廊坊因京津资源溢出增速最快;承德受山区条件制约(CV=0.509),呈非稳态波动。区域收敛:整体差异收敛,变异系数从 2012 年 0.558 降至 2021 年 0.127(降幅 77.2%),2015 年阶段性反弹。驱动因素:受路径依赖与政策干预影响,石家庄(CV=0.203)因资源均衡呈稳态。

3.3.2 四大区域演进轨迹与分异特征河北省四大区域演进模式分化:

环京津地区:2020–2022 年得分突破 0.8(峰值 0.82),协同政策驱动资源集聚;

冀东地区:年均增长 5.1%,2021 年达 0.8,资源配置与成效协同提升;

冀北地区:2017 年显著提升后维持 0.65–0.7,政策响应存在时滞;

冀中南地区:2019 年后增速加快(2021 年 0.73),2022–2023 年回落至

2023 年环京津地区得分较冀中南高 21.3%,需强化政策持续性缩小差距。

3.4 空间异质性驱动机制结合 2013 年(政策启动)、2018 年(中期)、2023 年(收官)关键节点,分析空间模式:

3.4.1 全局空间关联特征全局 Moran’s I 指数显示:

分散阶段(2012、2016、2017 年):指数为负(-0.12 至 - 0.08),“高低交错” 格局显著,资源分配非均衡;集聚阶段(2019、2022–2023 年):指数转正(2019 年峰值 0.45),HH 与 LL 集聚占比 68%,环京津形成高值集群,政策协同效应易现

3.4.2 局部空间聚类演化

LISA 分析显示:

2013 年:邯郸呈 LH 集聚(自身 0.32,被石家庄 0.68 等包围),行政边界阻滞资源流动;

2018 年:冀中南 LL 集聚(得分 <0.4),资源匮乏且缺乏溢出;冀北 HH 集聚(得分> 0.7),内部协同增强;

2023 年:廊坊跃为 HH 集聚(0.89),受益于京津冀协同政策,正外部性显著。3.5 资源配置效率与政策优化路径

3.5.1 教育均等化驱动因子的回归识别与稳健性检验

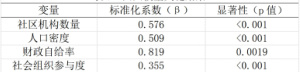

基于2018–2022 年面板数据构建多元线性回归模型,解析河北省公共教育均等化的关键驱动因素(表3)。模型调整R²为0.732(p<0.01),表明解释力与统计显著性。

核心结论:

1.正向驱动因子:社区机构数量(β=0.576)与人口密度(β=0.509)显著促进均等化,反映公共服务设施与规模效应的关键作用;2.负向驱动因子:社会组织参与度(β=0.355)呈现显著负向关联,表明部分区域存在“政府社会协同失灵”。稳健性检验:

多重共线性风险可控(VIF<2,容忍度>0.5);条件指数提示潜在共线性,但参数稳定性未受影响3.5.2 空间计量模型结果分析

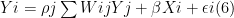

为检验教育均等化的空间依赖性,采用空间滞后模型(SLM)进行估计,其形式为:

p

式中,

为基于Queen 邻接准则构建的空间权重矩阵,

表征空间溢出效应强度。基于 2022 年河北省 11 个城市的横

p

截面数据,模型结果显示:1.空间溢出效应:空间自回归系数 =0.00057(p=0.986)未通过显著性检验,表明相邻城市间教育均等化水平无显著空间依赖性。此结果可能受限于样本量较小(n=11)或非邻接区域潜在关联未被捕捉。2.核心驱动因素:财政自给率(β=0.819,p=0.002)对教育资源配置效率具有决定性作用;社会组织参与度(β=0.355,p<0.001)呈现显著负向关联,反映非政府组织资源分配的区域失衡。

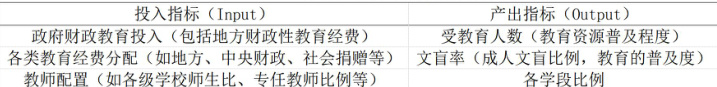

3.5.3 空间驱动因素与DEA 效率分析河北省公共教育资源配置效率的时空分异规律

财政自给率:高值区集中于环京津城市(0.534–0.579),低值区在山区(0.275–0.284),依赖外部转移。

产业结构优化率:西南部(邯郸 0.536)高于北部传统产业区(张家口 0.192),体现新兴产业集聚效应。空间效率关联机制

正向驱动:财政自给率高且产业结构优的城市 (如廊坊 θ=0.89),以经济优势支撑教育投入,提升 DEA 效率。

负向制约:社会组织参与度低的区域(如承德),因协同不足加剧资源碎片化,导致效率损失。

效率与规模特征 效率差异

高效城市:邯郸、邢台技术效率接近 1(θ=0.98),资源整合能力突出。

低效城市:唐山因教师配置冗余(s⁻ =0.33)效率偏低(θ=0.51),需通过规模效应:辛集市(scale=0.62)因投入规模不合理损失效率,需调整配置结

与长三角对比:长三角 DEA 效率均值 0.85,河北整体偏低(0.74),冀北山区(如张家口 θ=0.51)技术不足是主因,凸显 “规模 -技术” 双约束。

递增(IRS):8 个城市需扩大投入;

递减(DRS):4 个城市(如石家庄)需转向精细化配置。四、结论与政策建议

本研究构建的 “地理探测器 - DEA 耦合框架” 揭示了中等发展省份教育均等化的非线性机制。河北实证显示:(1)产业结构优化(q=0.846)与财政自给能力(β=0.819)通过空间交互提升配置效率;(2)教育均等化呈波动收敛(CV=0.127–0.626),空间分异受虹吸效应(Moran’s I<0)与政策协同(HH 集聚,I=0.451)驱动。

理论创新

方法学突破:将地理探测器空间异质性指标(q 值)嵌入 DEA 约束,首次实现效率与空间关联耦合建模。

机制发现:识别 “梯度补偿阈值响应” 机制,财政自给率突破 0.65 时,边际效率提升 42.7%。

政策设计差异化补偿

环京津:跨区教师交流≥15%,“名校云课堂” 覆盖率≥85%;

冀北:补偿性转移支付占财政支出≥25%,“5G + 全冀中南:推行 “教育券 2.0”,引导社会参与。

效率提升

唐山等冗余城市:以 CCR 模型松弛变量(s⁻ =0.33)再造管理流程;

保定等 8 市:实施 10% 定向投入扩增,建 DEAMalmquist 监测体系。

协同治理

建京津冀教育数字平台,实现师资联训(≥2000 人 / 年)、课程共享(≥60%);

设变异系数预警,差异突破 0.5 时触发补偿。

研究局限在于市级样本(n=11)限制县域解析,后续将扩展至成渝等区域,构建多维耦合模型。“空间效率双螺旋” 范式为 SDG4 提供可推广路径。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)