三年级童话教学与整本书阅读深度融合的实践与反思

黄承柳

阳江职业技术学院附属实验学校

义务教育语文课程标准(2022年版)》将“整本书阅读”纳入学习任务群,明确要求第二学段学生“阅读富有想象力和表现力的儿童文学作品,学习提取主要信息,借助阅读经验预测情节发展”。三年级作为衔接低段识字与高段深度阅读的关键阶段,教材中童话类文本占比较高,然而,当前童话教学存在碎片化、浅表化的问题。在实践研究中,我们发现以单元语文要素为导向,引入整本童话书作为延伸读本,能极好解决这一问题。

本文以王一梅的《木偶的森林》教学实践及反思为例,结合三年级童话单元的教学核心目标,探索以语文要素为主线、以整本书阅读为载体,探析将童话单元与整本书阅读深度融合的教学策略,实现从单篇到整本书、从知识到素养的教学跃升。

一、理论依据与实践背景

(一)理论依据:课标与教材的双重指引

1.课标要求:2022年版课程标准在第二学段“阅读与鉴赏”部分指出,应帮助学生“初步把握文章主要内容,体会思想感情”“积累优美词语、精彩句段”;“文学阅读与创意表达”任务群进一步提出,应指导学生“欣赏富有童趣的语言与形象,发展想象力”。《木偶的森林》阅读教学可围绕“内容把握”“语言积累”“想象激发”展开,契合课标要求。

2. 教材编排:三年级上下册均设有童话单元,如三上第三单元“感受童话丰富的想象”、三下第五单元“走进想象的世界”,语文要素聚焦“语言积累”和“情节梳理”,与《木偶的森林》的奇幻情节和拟人化语言高度吻合,为教学融合提供文本基础。

(二)文本的教学价值

《木偶的森林》在语言学习、思维发展与人文熏陶均具有显著教学价值,与三年级童话单元的语文要素高度契合。

语言,书中丰富的拟人化描写、生动比喻及性格化对话,有助于学生积累有新鲜感的词句,感知童话语言的表现力,落实“关注优美词句”的要素要求。

思维层面,故事以“罗里的秘密”等悬念驱动情节,多线交织的叙事结构(小熊白黑黑的冒险、罗里的复仇与救赎)能提升学生提取信息与梳理情节的能力,助力其理解长篇故事逻辑,达成“了解故事主要内容”的目标。

人文层面,通过罗里从仇恨到宽容的转变、白黑黑对森林家园的回归,传递“爱与宽容“生态保护”的主题,引导学生思考人与自然的关系,实现人文素养的熏陶。

(三)学情分析

三年级学生已具备独立阅读短篇童话的能力,对童话中奇幻的人物与情节兴趣浓厚,但在长篇阅读中仍存在明显困难:对多线叙事逻辑梳理困难,易混淆人物关系与关键情节;对故事深层主题的理解停留于表面,难以实现从具体情节到抽象认知的跃升;在概括全书内容时,常出现信息遗漏或逻辑混乱的问题。此外,部分学生对 47000 字的文本有畏难情绪,语言积累与表达应用之间也存在断层。因此,需通过任务设计与工具辅助,帮助学生突破阅读难点。

二、整本书与单元语文要素的融合策略

(一)以“驱动性任务”为纽带,关联要素与阅读过程

基于《木偶的森林》所具有的神秘与悬疑色彩,设计“我是大侦探”主题驱动任务,以“寻找失踪的小熊白黑黑”为线索,对接“内容把握”与“语言积累”要素,避免阅读过程的碎片化。

通过发布“阿汤先生委托函”,引导学生以“侦探”身份进入文本,完成系列子任务。如“基本信息调查表”要求学生填写白黑黑的“年龄、家庭成员、性格特点”,训练信息提取能力;“寻找目击证人”任务则引导学生找出白黑黑离家前后接触的人物(阿汤先生、兔子阿德等),记录“人物——时间——地点——事件”,梳理白黑黑“森林——火车——忙碌城马戏团——森林”的行踪轨迹,掌握“概括故事主要内容”的方法(关注起因、经过、结果)。同时,在任务中嵌入“语言积累”要求,如让学生摘录描述白黑黑、罗里的生动词句,为后续交流储备素材。

(二)以“分层阅读计划”为支架,落实要素梯度目标

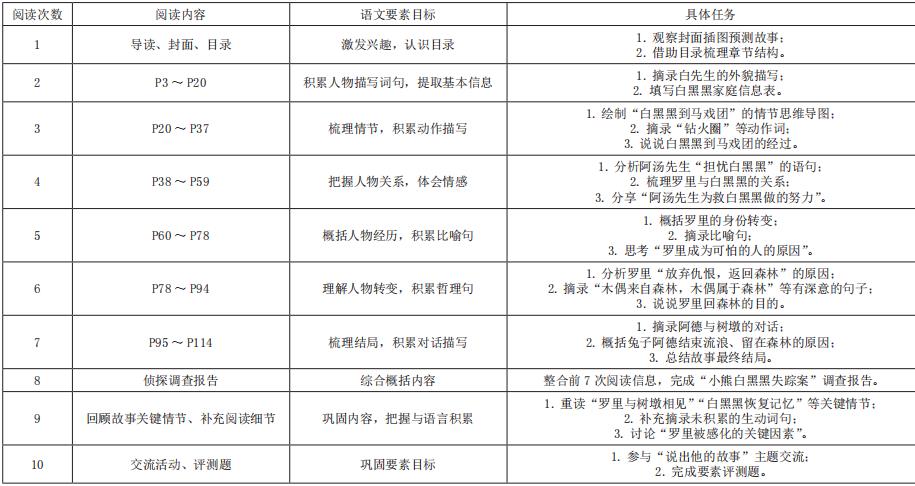

根据学生平均阅读速度(约200字/分钟)与单次阅读时长(30分钟),将47000字的全书内容划分为10次阅读任务,将“语言积累”“内容把握”等要素目标分解至各次阅读中,形成能力递进。

(三)以“多元教学资源”为依托,强化要素落地

1. 导读单与每日导语设计:以语文要素为核心设计情境化任务,每日导语通过提示性问题(如“白黑黑是怎么从森林来到‘大惊小怪马戏团’的?”)引导学生聚焦情节。

2. 交流活动设计:开展“《木偶的森林》之说出他的故事”主题交流活动,通过“抽签选角色——回顾故事——提炼共性”流程,深化学生对内容与主题的理解。例如,抽到“兔子阿德”,引导学生梳理“胡萝卜村庄——森林(遇树墩)——帮助罗里——留在森林”的经历,分析“阿德被树墩感动”的关键情节,概括其“从流浪到坚守”的成长轨迹。

3. 可视化工具运用:结合学情,设计思维导图、情节时间轴等可视化工具。如用“人物关系图”梳理罗里与树墩、阿汤先生、白黑黑之间的关联;用“情节时间轴”标注白黑黑“冬眠醒来——遇阿汤——去忙碌城——进马戏团——回森林”的关键节点,降低概括内容的难度,同时激发学生的想象力与表达力。

三、融合效果的多维评价体系

(一)过程性评价

贯穿10次阅读,以“导读单任务完成度”“每日阅读分享”为核心,从“信息提取”“语言积累”“情节梳理”三个维度评分。例如:

1.“基本信息调查”中准确填写白黑黑“家庭成员、性格”计4分(信息提取);

2.“比喻句寻宝”中找到并补充2个以上比喻句计2分(语言积累);

3.“情节梳理”中完整绘制白黑黑行踪轨迹计4分(情节梳理)。

教师结合参考答案进行校对,给予星级评价与针对性反馈,帮助学生优化阅读策略。

(二)终结性评价

以“评测题+侦探调查报告”为载体,涵盖“获取信息”“整体感知”“形成解释”“作出评价”四个维度。

1. 评测题设计:

获取信息题:“罗里最初的身份是什么?他是如何变成木偶的?”(考查内容把握);

语言积累题:“摘录书中描写罗里外貌的句子,并说说好在哪里?”(考查语言感知);

形成解释题:“阿汤先生为什么要帮助白黑黑回到森林?”(考查情感体会与内容理解)。

2. 侦探调查报告评价:

线索完整性:能列出3条以上关键线索计3分;

逻辑清晰度:按“线索—推理—结论”结构撰写计4分;

语言准确性:引用原文语句支持观点计3分。

(三)学生自评与互评

学生在“阅读成长手册”记录每次阅读的收获与困惑,小组交流中互评“谁的调查报告线索最清晰”“谁引用的语句最生动”。通过反思与交流,深化对语文要素的理解与应用。

四、教学成效与反思

(一)教学成效

1.语言积累:实现从“被动摘录”到“主动运用”的转变,学生人均摘抄生动词句20条,并能仿写和创造性运用,如借鉴“绿色的眼泪”写出“星星的小伞”。

2.思维发展:从“碎片化认知”到“系统性梳理”的突破,情节梳理能力显著提升,绝大多数学生能独立绘制“白黑黑行踪时间轴”,并补充次要情节。

3.情感共鸣:从“故事旁观者”到“主题践行者”的转变。90%的学生能在交流中阐述“爱护树木”“宽容他人”等观点,并将阅读感悟延伸至生活中。

(二)教学反思

本案例通过驱动任务、分层阅读和多元评价等措施,有效促进了整本书阅读与语文要素的融合,但仍存在部分学生语言运用能力不足、对长篇文本畏难等问题。今后需进一步优化语言迁移任务设计,灵活调整阅读节奏,确保全体学生真正实现阅读能力的提升。

综上所述,以《木偶的森林》为例的教学实践表明,通过系统化的目标设计、任务驱动、支架搭建与评价跟进,可实现“人文主题”与“语文要素”的双重落实。由此可见,整本书阅读与语文要素的深度融合是提升学生核心素养的重要路径。未来需进一步挖掘优秀童话作品的教学价值,推动整本书阅读成为语文要素落地的有效载体,助力学生阅读素养的全面发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]部编版小学语文三年级上下册教师教学用书 [Z].北京:人民教育出版社,2021.

[3]李怀源.小学读整本书教学实施方略 [M].上海:华东师范大学出版社,2020.

注:此论文是广东省教育科学规划课题“小学单元语文要素导向下的整本书阅读的实践研究”(立项号:2025YQJK1131)课题成果之一

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)