AI 赋能民办高校实践教学体系创新研究

杜民帅 王贞钦

西南财经大学天府学院 绵阳 621000

一、引言

随着《中国教育现代化 2035》对教育数字化转型的战略部署,人工智能加速渗透教育领域,成为高等教育改革的核心引擎[1]。民办高校作为我国高等教育体系的重要组成部分,长期面临资源配置低效、教学模式同质化、评估机制滞后等结构性矛盾。如何借助技术破解实践教学困境,构建适应产业升级需求的新型教学体系,是民办教育领域亟待解决的重大课题。本文结合民办高校办学特点与技术应用场景,系统阐述技术赋能实践教学体系的创新逻辑与实施路径。

二、民办高校实践教学的现存问题与成因

(一)结构性矛盾制约效能提升

民办高校实践教学资源供需失衡。硬件设备方面,部分实验室缺乏管理机制,存在重建设、轻使用现象,设备功能未充分释放。师资方面,“双师型”教师占比不足,教师参与企业实践渠道有限,教学内容与产业需求脱节。数据资源方面,实践教学相关数据分散,难以形成有效信息链支撑教学决策,资源整体效能未充分发挥。

(二)标准化范式与个性化需求的冲突

传统实践教学模式统一化,忽视学生个体差异,难以满足个性化需求。产教融合中,校企合作多为浅层,企业参与机制不完善,实践项目与产业场景衔接不足。技术应用上,新兴技术仅用于辅助管理,未深入教学核心,未能充分发挥其优化路径、创新方法的作用。

(三)滞后性与片面性并存

实践教学评估体系多重结果、轻过程,对学生实践过程中的思维发展、协作能力、创新尝试等缺乏动态追踪与记录。评估指标侧重知识掌握程度,对职业素养、技术应用能力等综合素养考量不足,难以全面反映学生实践能力发展。反馈机制方面,教师对学生实践成果的评价周期长,缺乏针对性指导,难以有效促进学生能力提升与改进。

三、理论逻辑与核心框架

(一)AI 技术赋能的逻辑运用

AI 技术模拟学生认知过程,构建动态能力画像,为精准识别学习需求和定制个性化教学方案提供依据,推动教学从“群体教学”向“个体培养”转变。在实践教学体系中,利用智能算法优化“人、资源、环境”间的协同关系,通过强化学习动态调整资源配置策略,提升设备、师资、数据等资源的协同效率,增强系统整体效能。此外,AI 技术显著降低个性化教学成本,通过自动化数据处理和智能评估减少教师重复性劳动,释放教学精力;虚拟仿真技术突破高成本、高风险实践项目的限制,扩大优质资源覆盖面。

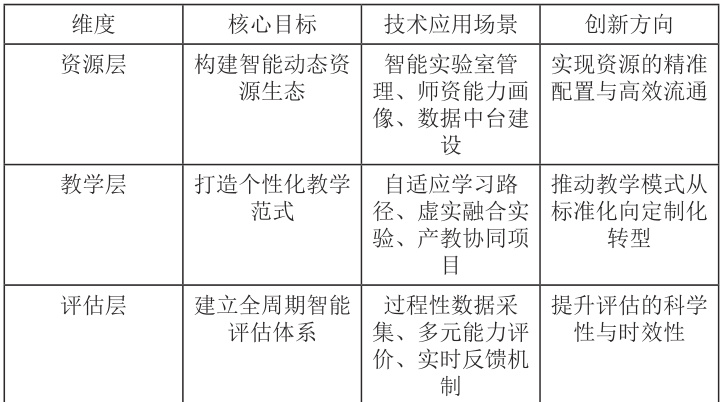

(二)“三维一体”赋能框架

表格 1“三维一体”赋能框架表

四、AI 赋能实践教学体系的创新路径

(一)构建智能动态资源生态

引入物联网技术搭建智能实验室管理系统,实时采集设备使用数据,结合算法生成动态排课与维护方案,提升设备利用率和跨专业共享水平。构建“双师型”教师能力评估模型,整合教师学术背景、企业经验、技术认证等信息,形成多维能力画像。

(二)打造个性化实践教学范式

基于学生学习行为数据,运用算法分析能力短板与兴趣方向,动态生成个性化实践教学方案。借助 VR、AR 技术开发虚拟仿真实验平台,模拟真实产业场景,解决传统实践教学中高成本、高风险项目难题。结合AI 驱动的虚拟导师,为学生提供实时操作指导与反馈,提升实践训练深度与安全性。

(三)构建全周期智能评估体系

部署智能感知设备采集学生实践过程数据,运用算法实时分析评估,生成动态能力发展报告。突破传统评估单一维度,构建涵盖知识掌握、技术应用、职业素养、创新能力的立体评价体系。利用 AI 技术多维度分析学生实践成果,结合企业导师评价、同行互评等多元反馈,形成全面、客观的评估结果[2]。

(四)培育“ AI+ 实践”双能型教师队伍

设计分层培训课程,涵盖基础应用、深度开发、创新研究,结合 MR 技术打造沉浸式学习环境,助力教师掌握 AI 工具教学应用。通过“理论学习—模拟实践—实战应用”递进式培训,提升教师利用 AI 优化教学流程、创新教学模式的能力。建立教师定期参与企业实践制度,使教师模拟企业真实项目场景积累经验。

五、实施保障与伦理考量

(一)构建长效政策支持体系

修订实践教学管理规范,明确 AI 技术在课程设计、教学实施、评估反馈等环节的应用要求,将其纳入课程质量标准与教师考核指标,推动AI 应用从“可选探索”向“必备要素”转变。通过政策引导与利益协调,建立“学校—企业—行业”协同的 AI 赋能实践教学共同体,明确各方在资源投入、课程开发、学生培养等方面的权责,深化校企合作 [3]。

(二)优化技术与资金投入结构

加大智能实验室、数据中心、虚拟仿真平台等教学设施投入,提升校园网络带宽与算力,为 AI 技术落地提供硬件基础。通过政府专项经费、学校自筹、企业捐赠等多元渠道筹措资金,保障技术升级与资源建设。构建数据全生命周期安全管理体系,采用联邦学习、差分隐私等技术保护师生个人信息。

(三)平衡技术创新与教育本质

明确 AI 在实践教学中的辅助定位,以学生全面发展为核心目标。避免因技术依赖导致师生互动弱化、实践体验虚拟化,保留传统实践教学中的人文关怀环节。对教学决策 AI 算法进行伦理审查,确保不受无关因素影响,保障教育公平。鼓励使用开源技术与开放数据,避免依赖单一技术供应商,维护教学创新自主性与多样性。通过培训与宣传,帮助师生正确认识 AI 的优势与局限,树立“人机协同”发展理念。

六、总结

AI 技术为破解民办高校实践教学资源低效、模式同质、评估滞后等结构性矛盾提供了关键路径。通过“资源 - 教学 - 评估”三维一体框架,可推动资源配置精准化、教学模式定制化、评估体系智能化,同时需以制度保障、资源支撑与伦理规范平衡技术应用与教育本质,方能切实提升民办高校实践教学质量与人才培养效能。未来可进一步探索生成式 AI、边缘计算等技术在实践教学中的场景落地,开发适配民办高校的低成本、轻量化应用工具;深化“校- 企- 行”协同,构建跨区域AI 实践教学资源共享生态;完善技术伦理审查机制与师生人机协同能力培养体系,助力民办高校形成兼具时代特征与办学特色的实践教学新范式,为智能时代培养更多高素质应用型人才。

参考文献:

[1]刘潇翰 . 中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html,2019-02-23.

[2]李春红. 数字赋能视域下民办本科教师教学力提升路径研究[J].长春大学学报 ,2024,34(08):75-81.

[3]牛国林 . 高职院校“政行企校”协同育人机制研究 [J]. 船舶 职 业 教 育 ,2024,12(01):14-16+37.DOI:10.16850/j.cnki.21-1590/g4.2024.01.005.

[4] 宋晓明 , 周艳玲 . 现代信息技术在应用型本科高校教学中的应 用 研 究 [J]. 牡 丹 江 大 学 学 报 ,2020,29(05):117-120.DOI:10.15907/j.cnki.23-1450.2020.05.027.

[5] 李柏苏 , 刘冰洋 .AI 赋能下高等教育教学评价体系的优化策 略 研 究 [N]. 科 学 导 报 ,2025-07-28(B02).DOI:10.28511/n.cnki.nkxdb.2025.000787.

基金资助:本文系四川省民办教育协会 2024 年研究课题 , 项目资助:AI 赋能民办高校实践教学体系创新研究(项目编号:MBXH24YB40)研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)