初中生物学教学评一致性研究与实践

张家军

山东省淄博市基础教育研究院 山东淄博 255000

引言:《义务教育生物学课程标准(2022 年版)》明确将生命观念、科学思维、探究实践、态度责任作为核心素养,强调教学与评价应服务于素养目标的达成。然而,现实中教学目标虚化、教学活动与评价手段脱节等问题仍普遍存在,“教多评少”、“评非所教”、“评教分离”现象削弱了育人实效。教学评一致性强调教学目标、学生学习活动与评价任务三者之间高度契合、相互印证,是确保课程目标精准落地、促进学生深度学习的核心机制(崔允漷,2021)。初中生物学作为科学启蒙与生命教育的重要载体,亟需探索教学评一致性的本土化实践路径。本研究旨在剖析现状问题,构建实践模型,并通过典型案例为一线教学提供理论参照与实践范本。

一、教学评一致性的内涵解析与理论基础

1. 核心内涵:

目标导向性:教学与评价均以清晰、可观测的核心素养目标为出发点和归宿点。目标是“一致”的基准。

评价嵌入式:评价任务(不仅是终结性考试,更包括过程性观察、表现性任务等)紧密围绕教学目标设计,成为教学活动的有机组成部分,为教与学提供持续反馈。

教学活动支撑性:教师设计的教学活动(如实验探究、模型构建、问题讨论)必须为学生提供充分的机会去实践目标所需的能力,并为评价提供证据支持。学习任务与评价任务高度相关。

证据闭环性:评价产生的证据(学生表现、作品、数据等)被及时用于诊断学习进展、调整教学策略,形成“目标设定—教学活动—证据收集—反馈调节”的闭环。

2. 理论基础:

逆向设计理论:强调“以终为始”,先确定期望的学习结果(目标),再确定证明学生达成这些结果的证据(评价),最后才规划学习体验和教学活动。这为一致性设计提供了方法论基础。

建构主义学习观:学习是学生主动建构意义的过程。一致的教学评要求评价任务能真实反映学生在特定情境中应用知识与解决问题的能力,教学活动需创设支持意义建构的环境。

教育目标分类学(修订版):Bloom 认知目标分类(记忆、理解、应用、分析、评价、创造)和 Marzano 的新分类学为清晰界定不同层次的学习目标以及设计匹配的评价任务提供了工具。

二、初中生物学教学评脱节的现状审视

通过对多所初中的教师访谈、教案分析及课堂观察,发现教学评脱节问题主要表现为:

1. 目标设定模糊空泛:教学目标表述笼统(如“掌握光合作用”、“培养学生科学素养”),缺乏可观测的行为动词和具体表现标准,导致后续教学与评价无所依归。

2. 评价滞后且形式单一:评价多局限于单元测验、期中期末考试,且偏重事实性知识的回忆与复述(如填空、选择),对科学思维(如变量控制、证据推理)、探究实践(如方案设计、数据处理)等高阶素养的评价严重不足,未能及时嵌入教学过程提供反馈。

3. 教学活动与目标、评价割裂:课堂活动(如实验、讨论)有时流于形式,未能紧密指向核心目标的达成;或者活动本身有价值,却缺乏相应的评价设计来捕捉学生在活动中的表现证据。例如,进行了“观察小鱼尾鳍血液流动”实验,但评价仍聚焦于显微镜结构的记忆,而未评价其操作规范性、观察记录能力或对血流特点的理解。

4. 反馈调节机制缺失:评价结果(如试卷分数)往往仅用于评定等级,未能深入分析学生表现背后的认知障碍或能力短板,也未能有效指导后续教学的改进,形成“为考而教”而非“为学而评”的恶性循环。

三、初中生物学教学评一致性的实践模型构建(以《生态系统》为例) 参考文献:

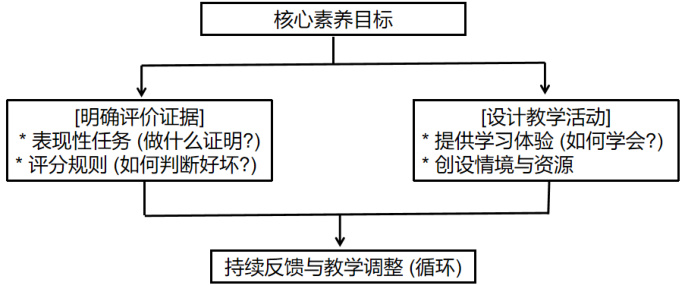

基于逆向设计原理与表现性评价理念,构建“目标—评价—教学”一致性实践模型(见图1):

图1:教学评一致性实践模型

1. 精准锚定素养目标(起点)

依据课标与学情,运用 ABCD 法(行为主体 Audience, 行为 Behavior, 条件 Condition, 程度 Degree)或 GRASPS 框架(目标 Goal, 角色 Role, 受众Audience, 情境 Situation, 成果 Product/Performance, 标准 Standards)清晰表述可观测、可评价的学习目标。

目标1(生命观念- 系统观):在给定农田生态系统的图文资料中,学生(A)能准确识别(B)并绘制(B)出其中至少 4 条关键的食物链(D),并阐述各生物成分(生产者、消费者、分解者)在维持系统物质循环中的作用(B)(在小组讨论中,C)。

目标2(科学思维- 模型构建):学生(A)能基于校园环境调查数据(C),合作构建一个包含非生物因素、至少 3 个营养级的校园池塘生态系统概念模型图(B),并运用该模型预测特定因素变动(如鱼类减少)可能导致的后果(B)(模型结构与预测合理性依据评分规则判断,D)。

目标3(探究实践- 方案设计):针对“光照强度对鼠妇分布的影响”问题,学生(A)能设计(B)一份包含明确变量(自变量、因变量、无关变量)控制、操作步骤清晰、具有可行性的探究方案(P)(方案完整性、变量控制科学性依据评分规则判断,D)。

2. 前置设计评价证据(关键)

匹配表现性任务:设计能直接证明目标达成的任务。避免仅依赖选择题、填空题。

开发评分规则:针对每一项表现性任务,提前制定包含不同表现水平(如优秀、

嵌入过程性评价:将观察记录表、实验操作检核表、课堂讨论贡献记录单、学习日志反思等过程性评价工具嵌入日常教学活动,持续收集学生表现证据。

3. 设计支撑性教学活动(保障)

教学活动(如讲解、实验、讨论、资料分析、模型制作、实地考察、角色扮演等)应直接服务于学生完成评价任务所需的知识建构、技能训练和思维发展。

活动 1 :教师讲解生态系统概念、成分及相互关系(提供基础知识和概念框架)。

活动2 :分析课本及补充资料中的典型案例(湖泊、森林生态系统),辨识成分与关系(技能训练)。

活动3 :小组合作,利用校园调查数据(生物种类、非生物因素记录),尝试绘制初步模型草图(应用与初步构建)。

活动 4 :小组间模型互评,依据评分规则草案提出修改建议(理解评价标准,深化认知)。

活动5 :修订模型,准备答辩(精炼与表达)。

4. 建立反馈调节循环(闭环)

运用评价证据(过程性与终结性),依据评分规则,及时向学生提供具体、描述性的反馈,指出优点、不足及改进建议。教师分析评价数据(如哪些目标达成率低?普遍性错误是什么?评分规则哪些维度学生表现弱?),诊断教学得失,据此调整后续教学计划、活动设计或提供针对性辅导。

结论:教学评一致性是提升初中生物学教学质量、落实核心素养培养的必然要求和有效路径。本研究通过厘清内涵、剖析现状,构建了基于逆向设计和表现性评价的实践模型,并以“生态系统”单元为例展示了其在锚定目标、前置评价、设计学习体验和闭环反馈中的应用价值。实践表明,该模型能有效引导学生深度学习,提升教学的目标达成度与科学性。实现广泛而深入的教学评一致性,需要持续深化教师专业理解,开发实用工具,优化评价流程,并最终构建以学习为中心的课堂生态。唯有教学、学习与评价三位一体、协调一致,方能真正释放生物学科的育人潜能,为学生的科学素养与终身发展奠基。

[1] 崔允漷 . 指向学科核心素养的教学即让学科教育“回家”[J]. 中小学管理 ,2021(01): 5-8.

[2] 刘恩山 , 张颖之 . 生物学学科核心素养的教学解读 [J]. 生物学通报 ,2020,55(01): 31-34.

[3] 王健 , 李高峰 . 表现性评价在生物学教学中的应用探索 [J]. 生物学教学 ,2023, 48(03):12-15.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)