民族地区初中语文写作教学中跨学科元素的融入与学生综合写作能力培养

高志娟

阿坝州茂县八一中学

引言:《义务教育课程方案(2022 年版)》明确指出:“加强各学科间的相互融合,构建基于学科知识体系的跨学科综合学习活动”。民族地区初中语文写作教学中融入跨学科元素,既是响应教育改革要求的必然选择,也是充分挖掘民族文化资源、提升学生综合素养的有效路径,对促进民族地区教育质量提升和学生全面发展具有重要意义。

一、民族地区初中语文写作教学中跨学科元素的融入价值

(一)有利于学生文化视野的拓展

民族地区蕴含着丰富多彩的传统文化和独特民族智慧,这些宝贵资源与跨学科元素的有机融合为初中生提供了独特的文化体验。学生在写作中可将本民族的历史传说与历史学科知识相结合,把当地民族地理环境特点与地理学科内容相融通,将民族音乐、舞蹈、建筑等艺术形式与艺术学科理念相贯通,这种基于民族文化特色的跨学科融合超越了单一学科的局限,让学生在熟悉本民族文化的同时,理解不同学科视角下文化的多元价值。

(二)有利于学生思维能力的提升

民族地区特有的思维方式与跨学科元素的结合创造了独特的思维培养路径。各少数民族长期形成的整体性思维、形象思维与数学的抽象思维、科学的实证思维相互碰撞,产生了丰富的思维火花。学生在理解本民族传统工艺中蕴含的数学原理、探究民族医药知识背后的科学逻辑、分析民族节日习俗中的社会意义过程中,自然形成了跨学科思维能力。这种基于民族文化的跨学科思维训练不仅保留了学生对本民族思维方式的认同,还拓展了他们解决问题的多元路径[1]。

二、民族地区初中语文写作教学的现状分析

(一)传统教学模式较为单一

民族地区拥有丰富多元的文化传统和独特的语言艺术,这些资源却未能在语文写作教学中得到充分发挥。当地教师普遍采用模板化、程式化的教学方式,将充满民族特色的写作题材束缚在固定模式中;教学过程中过分强调规范性写作,使学生难以将本民族特有的叙事方式、修辞手法和思维逻辑融入作品,语文写作课堂呈现出“教师讲—学生听—模仿写作”的单向流程,未能有效利用民族文化资源激发学生的创造性表达,导致民族地区特有的语言表达优势被逐渐弱化。

(二)跨学科资源整合不充分

民族地区蕴含着丰富的历史、地理、艺术等跨学科资源,却在语文写作教学体系中未能形成有效整合机制。学校课程设置普遍呈现学科分割状态,各学科教学独立运行,缺乏有机联系,这种分割忽视了民族传统文化中天然存在的学科融合特性,如民族建筑中的几何美学、传统工艺中的物理原理、民族医药中的生物知识,同时教材内容中的民族元素多以零散点缀形式出现,未形成系统性的知识网络 [2]。

(三)民族文化元素挖掘不深

民族地区拥有独特的精神文化和丰富的非物质文化遗产,但在语文写作教学中对这些宝贵资源的挖掘仍显表层化。现有教学内容多聚焦于民族风俗习惯、节日庆典、服饰特点等表面文化符号,对民族哲学思想、生态智慧、伦理观念等深层文化内涵的探讨明显不足;学校教育与社区民族文化传承活动之间存在断层,使得传统口头文学与现代写作教学脱节,这种浅层次的文化挖掘使民族文化在写作中常被简化为符号化的元素堆砌,难以展现其深刻的思想内涵和独特的审美价值,导致学生无法将本民族文化精髓转化为写作的思想深度和文化底蕴。

(四)学生写作动机普遍不足

民族地区学生拥有丰富的口头表达传统和鲜活的生活体验,本应在写作中展现出独特优势,却普遍表现出写作动机不足的情况。现行考试评价体系对汉语写作的标准化要求与民族学生的语言习惯和思维方式存在一定差异,使他们在写作过程中感到压力和困惑,同时写作题材设计未能充分结合民族地区学生的实际生活经验和文化背景,使他们难以找到情感共鸣点。教学过程重结果轻过程的倾向忽视了民族学生的表达特点,使其在标准化写作要求面前丧失自信,难以将丰富的口头表达传统转化为书面写作优势,进而影响了写作能力的全面发展。

三、民族地区跨学科视角下学生综合写作能力培养的策略

(一)创新教学模式,激发写作热情

民族地区语文教师应突破传统单一教学模式的束缚,积极构建融合多学科元素的写作教学新体系,可以将项目式学习、情境教学法引入写作课堂,设计基于民族地区现实问题的写作任务,通过建立跨学科教师协作团队,开展主题式写作教学活动,使语文与历史、地理、科学等学科知识自然融合,引导学生参与真实情境中的写作实践,将写作与民族文化保护、环境调查等实际问题相结合 [3]。

以九年级下册第五单元中的《屈原(节选)》为切入点,教师精心设计一个名为“古代文化与现代环保的融合:屈原精神与生态保护”的跨学科写作项目。课堂伊始,教师引导学生深入解读屈原投江的精神内涵与对汨罗江的情感联结,随后组织学生分组探讨当地水系生态现状。教学过程中,教师巧妙整合历史学科中的楚国文化背景、地理学科中的水资源保护知识及科学学科中的生态平衡原理,引导学生在田野调查与文献阅读中,深入思考屈原精神与现代环保理念的内在联系。学生需在充分调研的基础上,以“屈原与现代环保的对话”为主题,撰写一篇兼具历史深度与现实关怀的演讲稿或倡议书。教学活动高潮部分,教师组织“跨越时空的对话”情境模拟,学生扮演屈原后裔,在模拟的古今交汇场景中发表演讲,同伴担任现代环保组织成员进行互动评议。通过这一富有创意的教学设计,学生不仅深化了对屈原爱国情怀与自然观的理解,更在多学科知识的整合运用中,培养了将古代智慧转化为现代生态保护实践的创新思维能力。

(二)整合学科资源,拓展知识领域

民族地区学校应系统梳理各学科中与本民族相关的知识点,构建具有民族特色的跨学科资源库,例如开发融合民族历史、地理、艺术等多元内容的校本写作教材,设计一系列跨学科写作主题,组织学生进行实地考察和资料收集,将多学科视角下的观察结果转化为写作素材;再如建设数字化跨学科资源平台,整合各类民族文化数据和学科知识,为学生提供便捷的资源获取渠道。

以八年级上册第二单元《回忆鲁迅先生(节选)》为基础,教师可以构建一个“鲁迅精神与民族文化的对话”的数字化跨学科资源平台,该平台系统整合了语文、历史、地理、艺术等学科资源,形成了具有民族地区特色的知识体系。教学实践中,教师首先引导学生深入解读许广平对鲁迅“真、善、美”人格魅力的刻画,进而引发学生思考本民族文化中的人格理想。随后,教师组织学生利用资源平台,检索本民族历史变迁中的文化抗争事件、地理环境对民族性格的塑造以及传统艺术中的审美表达,并将其与鲁迅的文化批判精神进行比较研究;在此基础上,学生分组开展“民族文化数字档案馆”建设项目,每组负责一个专题,如“鲁迅与我族传统节日的现代意义”“鲁迅笔下的‘奴性’与民族传统美德再思考”等,通过实地走访、口述史收集、数字化整理等方式,构建具有学术深度的民族文化资源库;教学评价环节,教师组织“鲁迅文化沙龙”,学生以数字化成果展示与学术小论文相结合的方式,呈现多学科视角下的研究成果,实现了从传统单一学科知识学习到跨学科文化思考的转变,有效提升了学生的文化研究素养与综合表达能力。

(三)深挖民族文化,丰富写作素材

民族地区学校应系统收集整理本民族口头文学、神话传说、历史故事等传统文化资源,转化为写作教学素材库,组织学生参与民族文化田野调查,记录整理非物质文化遗产资料,形成原创性写作素材,并引导学生分析民族文学作品中的叙事特点、修辞手法和思想内涵,提炼可借鉴的写作技巧 [4]。

例如,在教授七年级上册第四单元《诫子书》一课时,教师可以设计一项“我家族训与民族智慧的对话”的文化挖掘性写作活动,该活动通过多层次探究与文化深度采集,有效连接了家族微观传统与民族宏观智慧。具体内容如下: ① 教师组织学生深入解读诸葛亮“静以修身,俭以养德”的家训精髓,引导学生思考家族训诫与民族智慧的内在联系,随后指导学生开展“家族口述史采集行动”,每位学生通过走访家族长辈,收集家训家规、祖辈格言与家族故事,形成初步素材库; ② 教师组织“民族智慧寻踪小组”,学生分工合作,深入社区采访民族文化传承人,记录整理本民族独特的训诫故事、谚语格言及处世之道;③课堂展示环节,学生以“家训连接民族”为主题,分析比较家族训诫与民族智慧的共通之处与独特价值,提炼其中蕴含的哲理思想与修辞技巧,最终创作一篇融合家族记忆与民族智慧的文化传承散文。这一教学实践不仅激活了学生对传统文化的认同感,更在文化挖掘中培养了学生的田野调查能力与文化转化表达能力。

(四)构建评价体系,提升表达能力

民族地区学校应建立多元化的写作评价体系,打破单一以语言规范为标准的传统评价模式,可以将学科知识融合度、民族文化表达深度、思维广度和创新性纳入评价维度,全面反映学生的综合写作能力,同时引入同伴互评、小组评议等多主体评价方式,培养学生的批判性思维和表达能力,并采用电子写作档案袋记录学生长期写作发展轨迹,实现对写作能力的动态评估。

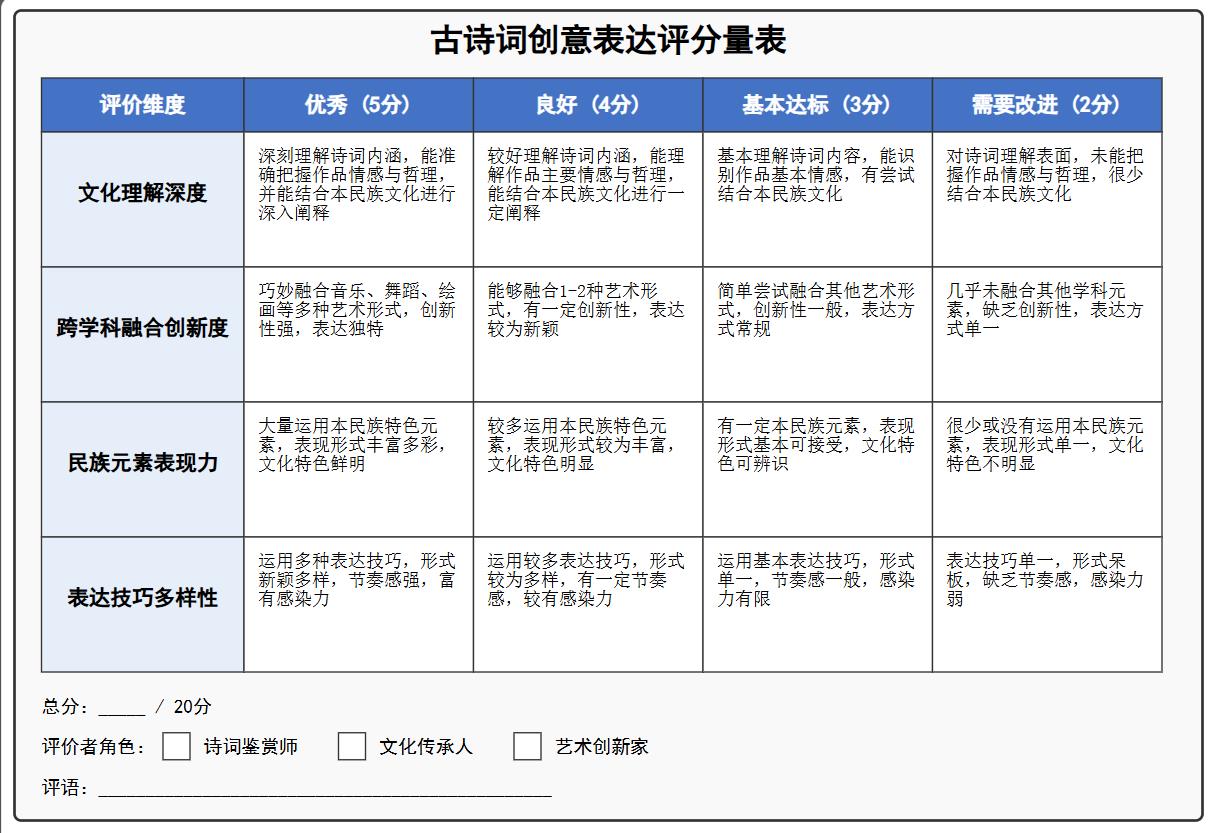

在教授八年级上册第六单元《诗词五首》时,教师可以引导学生深入解读杜甫《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的情感意境与王维《饮酒(其五)》中“采菊东篱下,悠然见南山”的哲理内涵,启发学生思考这些经典诗作与本民族文化表达的联系,并组织学生以“古诗新唱”为主题,结合本民族的音乐、舞蹈、绘画等艺术形式,对古诗词进行创意性重构与表达,同时教师可以建立“文化理解深度”“跨学科融合创新度”“民族元素表现力”“表达技巧多样性”四个维度的评分量表(如图1 所示),采用“诗词鉴赏师”“文化传承人”“艺术创新家”三重角色的多元主体评价模式,该评价体系不仅全面反映了学生对古典诗词的理解与创新能力,更有效激发了学生将传统文化与民族特色相融合的创造力。

结束语

综上所述,民族地区初中语文写作教学中融入跨学科元素,通过创新教学模式、整合学科资源、深挖民族文化和构建多元评价体系,有效促进了学生综合写作能力的培养。未来应进一步深化学科间的有机融合,加强数字化资源建设,建立校际、区域合作网络,构建具有民族特色的跨学科教学体系,使民族地区初中语文写作教学在传承民族文化的同时,更好地适应现代教育发展需求,培养具有民族自信与现代素养的复合型人才。

参考文献:

[1] 杨驰 , 洪燕君 . 跨学科视域下小学语文创意写作教学探索——评《跨学科语文创意“写作家书”》[J]. 语文建设 ,2025,(12):82.

[2] 陈 长 明 . 新 课 标 视 域 下 初 中 语 文 跨 学 科 写 作 教 学 策 略 [J]. 语 文 天地 ,2025,32(03):58-61.

[3] 黄 颖 红 . 跨 学 科 学 习 视 域 下 小 学 语 文 阅 读 教 学 策 略 的 探 索 [J]. 教 育界 ,2024,(33):41-43.

[4] 陈 长 明 . 新 课 标 视 域 下 初 中 语 文 跨 学 科 写 作 教 学 策 略 [J]. 内 蒙 古 教育 ,2024,(10):70-77.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)