《高鸿裁致廉生札(匋羔)》考释

吕郭娜

曲阜师范大学 273100

一、高鸿裁与王懿荣的生平

高鸿裁(1852-1918),字翰生,又字菀伯,室名辨蟫居,取宋沈忠敏公诗句:“愿借牙签三万轴,为公一一辨蟫鱼”之意,潍县西关人,清末著名金石鉴藏家。著有《古印偶存》《齐鲁古印攈补》《上陶室砖瓦文捃》等。高鸿裁早年得益于高氏家族浓厚的学术氛围,而其所处的潍坊地区,作为清代金石学研究的的重镇之一,形成了具有地域特色的学术流派,遂对金石产生浓厚的兴趣,走上了金石研究的道路。高鸿裁走上金石鉴藏的道路既有自身的主观性,又有时代赋予的客观必然性。《潍县志稿》中记载:

高鸿裁,字翰生,自幼胸襟旷迈,不屑为世俗利禄之学。祖其绪,父庆龄,家世藏书,至鸿裁益购求,所藏多善本,丹铅校雠,日不暇给。尤嗜金石文字,旁及瓦当砖甓封泥之属,皆非世所习见……遍交当世知士,如福山王懿荣、江阴缪荃孙、上虞罗振玉、荣成孙葆田、临清徐坊、胶州柯劭忞等文字之友。孙、徐、柯皆侨潍,鸿裁与同县宋书升昕夕造其庐,相得尤欢。庚子以后始进游京师,慨然有尤世之意。又为孙葆田延至济南,襄校《山东通志》。再至京师史馆延为编修,不久辄辞去。未几卒,年六十七,时年民国七年也。

从县志可以看出高鸿裁的学识修养和人们对他在金石领域卓越才能的肯定。

王懿荣(1845-1900),字正孺,号莲生(一作廉生),山东福山(今属烟台)人,生于学问世家。著有《汉石存目》《攀古楼藏器释文》《福山金石志稿》《天壤阁杂记》等。光绪二十六年(1800)进士,三任国子监祭酒,长于金石之学,对于金文字、碑文字无不精通。王懿荣于光绪二十五年(1899)发现甲骨文,且确定为三代文字,一路追溯到我国文字的源头,这一发现堪称石破天惊,沉埋三千多年的甲骨文得以揭开神秘面纱,商王朝时代也由传说变为确凿史实。正当王懿荣斗志昂扬,斥巨资购买刻字甲骨全身心投入研究时,光绪二十六年(1900),庚子祸起,王懿荣投井殉国,谥号“文敏”。不无遗憾,否则甲骨学的发展历程定当改写。

高鸿裁与王懿荣是多年好友,在二人往来的书信有许多金石鉴藏的相关信息。关于高鸿裁,学界多将他定义为一名藏书家,而忽略了其在金石鉴藏方面的研究成果。王懿荣在金石鉴藏领域也颇有创见,开中国甲骨文研究之先河,亦是此时期金石学的领军人物,他与高鸿裁之间的金石交游是其学术历程中不容忽视的一部分。二人现存信札、题跋等资料还原了部分清末金石鉴藏的细节与史实,对研究清末民初山东金石学鉴藏风气以及学者之间的交往具有重要的学术意义。

对于二人的交往学术界还未有人进行过专门的探讨,尚未出现对高鸿裁信札的专门汇编,其致王懿荣的信札也未见公开刊布。就王懿荣信札的系统收录而言,学界主要有三部学术成果:一是吕伟达先生主编的《王懿荣集》,二是苏扬剑女士整理国家图书馆藏品而成的《王懿荣往还书札(外三种)》,三是邱崇先生整理辑释的《王懿荣书札辑释》。值得注意的是,这三部具有重要学术价值的著作均未收录高鸿裁致王懿荣的信札。从这个意义上讲,故宫博物院所藏的《高鸿裁致廉生札(匋羔)》对研究二人之间的交游具有重要价值。

二、信札的内容

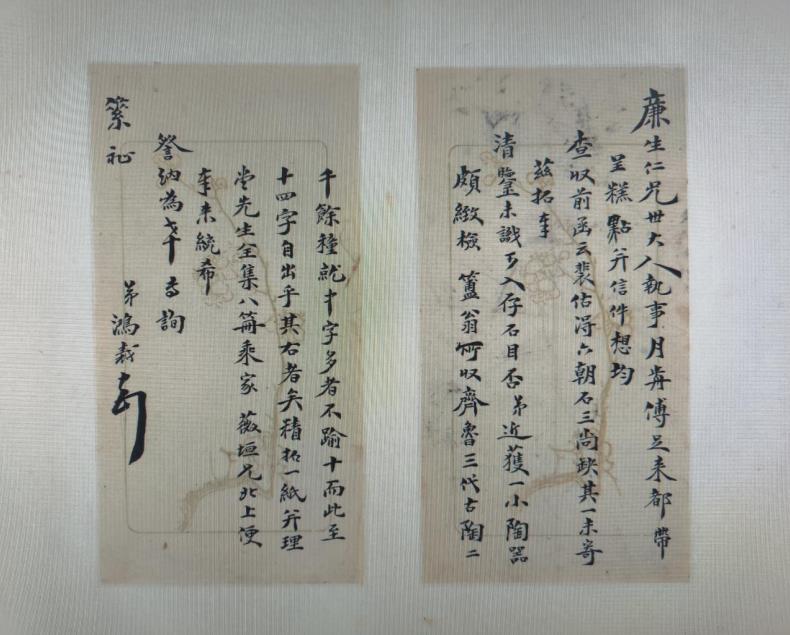

故宫博物院所藏的这件《高鸿裁致廉生札(匋羔)》一通,是清代金石学家高鸿裁写给自己的好友王懿荣的信札。这件信札共两页,每页高24.2 厘米,宽 12.5 厘米,以蝴蝶装形式裱作一开,信文以行楷书书写于栏

内,无钤印。

此札全文内容如下(标点为笔者所加):

廉生仁兄世大人执事:月前傅足来都,带呈糕点并信件,想均查收。前函云:“裴估得六朝石,三尚缺其一,未寄,兹拓奉。”清鉴未识,可入存石目否?

弟近获一小陶器,颇致。检簠翁所收齐鲁三代古陶二千余种,就中字多者不踰十,而此至十四字,自出乎其右者矣。精拓一纸,并《理堂先生全集》八篇,乘家薇垣兄北上之便奉来,统希察纳为希。专询素祉。弟鸿裁顿。

此通信札全文共一百三十七字。信札开篇,高鸿裁先对王懿荣致以问候,继而说明并补寄先前未能及时呈送的金石拓片,并请王懿荣予以品鉴收藏。随后,高鸿裁分享近期新获的一件小型陶器,从文字数量方面与陈介祺旧藏陶器展开比对,体现出金石学者严谨的治学态度。为便于王懿荣研究,他还将小陶器拓片连同《理堂先生全集》八篇一同寄赠给王懿荣,反映出了金石研究与文献考据相结合的学术传统。信末,高鸿裁再次表达问候,字里行间既饱含对友人的关切之情,为研究清代金石学者学术交往提供了珍贵史料。

以此可知,高鸿裁和王懿荣二人在书信中详细记录金石文物的新发现、研究心得及治学近况,将学术探讨与私人情谊熔铸于尺素之间。这种形式在清代金石学者的交往中较为常见,体现了传统文人以笔墨为媒、以学问会友的学术交流范式。可以看出,即使二人相距甚远,他们也并未忘记志同道合的老友。信纸虽薄,内容虽短,却承载了二人之间深厚的情谊。

高鸿裁和王懿荣之间的交游是清代金石学发展背景下的一个缩影,在乾嘉考据学风的影响下,金石学成为清代学术的重要分支。二人以信札、拓片等为纽带,围绕金石学的相关问题展开深入探讨,展现出清代学者严谨的治学态度,也彰显了金石研究的集体智慧。清代学者们的孜孜不倦促成了此时期金石研究的大环境,而这种大环境反过来又会推动学者们前行。高、王二人在金石考据中严谨的态度展现了清代文人学者的学术风貌,成为金石学研究史上不可忽略的重要篇章。

参考文献:

[]张耀璧修,王诵芬纂:民国《潍县志稿》卷三十,《中国地方志集成·山东府县志辑》第40册,南京:凤凰出版社,2008年,第655页。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)