艺术鉴赏中的大众审美与精英审美

范继增

石家庄铁道大学 050043

一、审美分野:根源与表现

大众审美与精英审美的分野植根于多重土壤。首先,社会结构与文化资本的差异是根本原因。精英群体往往拥有更高的教育程度、更早的艺术启蒙机会及更广泛的艺术熏陶,积累了丰厚的“文化资本”。他们可能更关注艺术的创新性、观念深度、历史坐标以及在艺术史序列中的位置,欣赏那些挑战常规、需要专业知识解码的作品。例如,对抽象表现主义画家波洛克滴洒绘画的推崇,需要理解其背后关于无意识、行动绘画等艺术理念。而大众审美则更倾向于作品的直接可感性——如动人的旋律、逼真的描绘、引人入胜的叙事、易于理解的道德主题或强烈的视觉冲击力。像荷兰黄金时代的维米尔风俗画、中国传统的年画、经典的好莱坞叙事电影,往往因其直观的美感、生活气息或情感冲击力而广受欢迎。

其次,功能与目的的差异显著。精英审美常强调艺术的“自律性”,即艺术有其独立的价值评判标准,应超越直接的实用目的和社会功利。它追求的是纯粹审美体验、思想启迪和精神探索,其价值常被认为需经时间沉淀和学术阐释方能充分显现。大众审美则更自然地与生活实用、情感宣泄、社会交往、文化认同等紧密结合。故宫博物院精美的文创产品将阳春白雪的文物元素转化为日常用品,正是满足了大众对美与文化归属感的双重需求。

二、张力与互动:动态的博弈场

大众与精英审美之间的张力并非简单的对立,而是充满动态的博弈与复杂的互动:

1.区隔与合法化斗争:精英审美常通过界定何为“高级”、“严肃”、“纯粹”的艺术,并赋予其文化特权,来维护其地位。这种区隔有时会表现为对大众流行文化的批判,认为其标准化、肤浅化,消解了艺术的批判性和超越性。而大众文化则可能挑战精英标准的垄断性,质疑其脱离现实和过于晦涩。

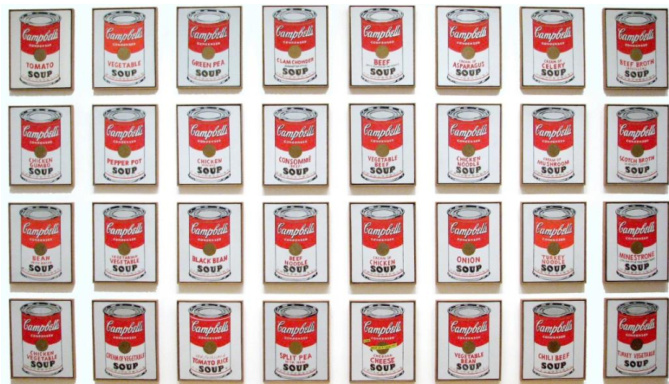

2.收编与转化:精英艺术常从大众文化、民间艺术或非西方艺术中汲取灵感和元素,经过提炼和转化,将其纳入自身的艺术语言体系。同时,某些原本属于精英圈层的艺术形式或作品(如古典音乐、芭蕾舞),也可能通过教育普及、大众传媒推广,逐渐被更广泛的大众所熟悉甚至接受。如图 1 安迪·沃霍尔的《金宝汤罐头》将最普通的大众消费符号直接搬上艺术圣殿,模糊了商业与艺术、大众与精英的边界,是“收编”的经典案例。

图 1 安迪·沃霍尔的《金宝汤罐头》

3.市场与品味的相互塑造:艺术市场是二者博弈的重要场域。精英审美可以显著提升艺术家和作品的市场价值。反过来,巨大的市场成功和大众热度也可能促使精英界重新审视某些作品或现象的价值。流行艺术的兴起本身就是对艺术与商业、高雅与通俗关系的深刻反思。中国当代艺术家如岳敏君的作品,其夸张的“笑脸”形象既在艺术市场获得高价,其强烈的视觉符号性也使其在大众层面拥有极高辨识度。

三、走向对话:融合的可能与价值

在日益多元化和媒介融合的当下,大众审美与精英审美的关系,需要从二元对立走向更具建设性的对话与融合:

破除等级迷思,尊重多元价值:承认审美趣味的多样性是社会文化丰富性的体现。精英艺术的深刻探索与大众艺术的蓬勃生命力各有其不可替代的价值。宋代张择端的《清明上河图》,其精妙的艺术技巧与宏大的历史叙事属于精英鉴赏范畴,而其描绘的市井百态、生活气息又使之成为后世了解当时大众生活的珍贵窗口,本身就体现了两种价值的交融。

精英的引导与普及责任:精英群体应更积极地承担起艺术普及和教育的责任,利用专业知识和平台资源,以更开放、更易理解的方式架起沟通的桥梁,提升公众整体的艺术素养和鉴赏能力,而非筑起知识的高墙。故宫博物院院长单霁翔推动的“让文物活起来”的实践,通过数字技术、文创开发和亲民宣传,成功地将深宫文物转化为大众可感可知的文化体验,是精英机构服务大众审美的典范。

构建包容的审美共同体:理想的艺术生态应是一个多元共生、相互激发的“审美共同体”。在这个共同体中,不同背景、不同知识储备的人都能找到参与艺术、体验美、表达自我的途径。艺术鉴赏的天地里,大众审美与精英审美并非楚河汉界,而是同一文化版图上色彩各异的区域。大众审美是广袤深厚的土壤,承载着最直接的生命体验和集体情感;精英审美则如精耕细作的园圃,探索着形式的边界与思想的深度。它们之间的张力与交融,如历史长河中的涟漪与漩涡,不断推动着艺术之舟向前航行。

四、总结

在技术赋能、文化交融的今天,真正的艺术繁荣,不在于一方压倒另一方,而在于二者在动态平衡中相互滋养——精英的深度启迪大众的视野,大众的活力激发精英的创新。我们更应超越简单的二元框架,致力于构建一个多元、平等、对话的审美生态。让博物馆的殿堂与街头的涂鸦、学术的研讨与社交媒体的点赞,都能成为艺术光谱中不可或缺的亮色。唯有如此,艺术才能成为真正联结心灵、照亮时代的永恒之光——它既在精英的沉思中结晶,也在大众的欢愉中流淌,共同谱写着人类精神世界生生不息的壮丽诗篇。

参考文献

[1]傅抱石.《中国绘画理论》[M]南京.江苏出版社.2005

[2]於朦晰.情绪的表达[D].上海师范大学,2021.

[3]陆琦.《当代具象绘画》[M].浙江人民美术出版社,2013

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)