机场区域供冷系统梯度优化控制研究

陈帅

四川省机场集团有限公司成都天府国际机场分公司 四川成都 641419

1.引言

1.1 研究背景

随着航空运输业快速发展,机场航站楼作为高能耗公共建筑,其供冷系统能耗占比普遍达 40%-60% [1]。机场负荷具有显著的时空异质性:候机区因人员密集、设备发热形成动态高负荷区,而办公区、走廊等区域负荷相对稳定;同时受航班时刻影响,负荷呈现周期性剧烈波动,早/晚高峰负荷可达平峰时段的1.5-2 倍[2]。传统定流量控制策略因响应滞后、调节粗放,导致系统能效低下且舒适性难以保障。

1.2 研究现状

现有研究主要集中于单一环节优化:冷源侧通过变频技术实现部分负荷调节,输配侧采用压差控制降低输送能耗,末端侧基于反馈机制实现温度闭环[3]。但缺乏对“负荷预测-系统调节-末端响应”全链条的协同优化。

在机场复杂场景下,存在三大技术瓶颈:第一是负荷预测精度不足,传统时间序列模型难以捕捉航班客流与气象参数的耦合影响,峰值负荷预测误差超过 15% ;第二是控制策略分层脱节,中央监控与末端设备缺乏实时数据交互,区域间负荷不均问题突出;第三是多目标优化缺失:能耗、舒适性、设备寿命等目标未形成有效协同,导致系统综合性能受限。

1.3 研究目标

提出"负荷追踪-梯度优化"双驱动控制框架,构建高精度负荷预测模型,设计分级协同控制策略,实现供冷系统动态匹配与多目标优化。

2.机场区域供冷系统负荷特性分析

机场供冷系统通常采用四级架构,由冷源层(冷水机组与蓄冷罐)、输配层(水泵与管网)、末端层(空气处理机组)、控制层(中央监控平台与传感器)组成。机场供冷典型日负荷曲线呈现"双峰一谷"特征:早高峰因集中值机导致负荷骤增,午间平峰负荷稳定,晚高峰随航班抵达再次升高,最大负荷差达 40%[4]。经分析机场空调负荷主要由客流密度、室外温度、设备负载影响。

3.多源负荷追踪技术体系

根据机场供冷系统架构,传感器采用三层分布式部署,全局监控供冷系统实时运行状态。采集并分析时序特征(时段因子、负荷日变化率)、环境特征(室外温湿度、太阳辐射强度)、客流特征(实时人员密度、航班起降时段)、设备特征(冷水机组运行台数、水泵频率)。

针对负荷序列的长时依赖与突变特性,构建包含注意力机制的双向LSTM 网络。输入层采用历史 24 小时逐时负荷+未来 12 小时气象预报(温湿度、风速) +; 航班时段特征;特征层采用双向 LSTM 单元捕捉序列上下文信息,自注意力层动态分配不同时段权重,强化峰值负荷特征;输出层采用未来 1 小时逐区域负荷预测值,激活函数采用线性回归。

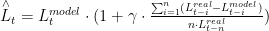

在模型架构修正算法中引入负荷趋势自适应调整因子动态修正算法:

其中, γ 为修正系数(0.5-0.8 自适应调节),通过最近 n=10 个时段的预测偏差动态调整当前预测值,有效降低持续预测误差。经实测数据验证,修正后峰值负荷预测误差从12%降至 6.5% ,均方根误差减少 22%

4.梯度优化控制策略设计

4.1.1 中央决策层(全局优化)

中央决策层以系统能效最大化、设备寿命损耗最小化为控制目标,建立多目标优化模型:

minF=ω1E+ω2U+ω3L

其中,E 为小时能耗(kWh),U 为舒适度不达标率(目标 ⟨10% ),L为设备启停次数,权重 ωωωωωωωωωωωωωωω0 。采用多目标粒子群优化算法,每 30 分钟生成冷机组合策略(台数控制 ∣+ 变频参数)与蓄冷罐调度计划,兼顾峰谷电价与负荷预测误差补偿。

4.1.2 区域协调层(分区调控)

机场区域按功能划分为 6 大区域(候机区、商业区、办公区等),基于模型预测控制(MPC)动态调整送风参数:冷冻水供水温度在标准值(5-7∘C 供/回)基础上,根据区域负荷预测值 ±0.5∘C 微调;新风量采用变新风比控制,最低新风量满足  ,高峰时段提升至 25m3 /(人・h);控制周期:每 15 分钟更新一次优化指令,滚动优化未来 1 小时送风策略。

,高峰时段提升至 25m3 /(人・h);控制周期:每 15 分钟更新一次优化指令,滚动优化未来 1 小时送风策略。

4.1.3 末端执行层(精准控制)

末端执行层采用 AHU-FCU-反馈三重控制相结合,提供末端精准控制。AHU 控制风阀开度采用模糊PID 算法,根据区域温差动态调节;FCU 控制电动阀执行"小步距 + 迟滞"策略,减少阀门损耗;反馈机制是末端传感器实时回传数据,当连续 3 个周期温度偏差 >1.5∘C 时,触发区域层参数修正。

4.2 全链路协同优化机制

4.2.1 冷源侧动态匹配

冷源匹配采用负荷分段控制和能效优化措施达到最优化动态匹配。在低负荷( <30% )单机组低频运行,蓄冷罐释冷补充;常规负荷( 30%-80% )优先启用高效机组,变频范围 25-50Hz ;高负荷( >80% )多机并联运行,蓄冷罐联合调峰,避免频繁启停;

4.2.2 输配侧变流量控制

输配侧采用压差动态设定和水泵群控达到变流量控制。压差动态设定基于最不利环路压力模型,建立"负荷-压差"非线性映射;水泵群控采用"变频主泵 .+ 定频辅泵"组合,通过遗传算法优化启停顺序,避免水泵运行在低效区。

4.2.3 末端侧场景化调节

根据机场每日运行规律定义3 种典型运行模式,基于客流密度(视频识别)与航班状态自动切换。在高峰离港模式适用于早/晚航班集中时段,送风温度 24±0.5∘C ;平峰候机模式用于非密集客流时段,送风温度 25± 1∘C ;深夜低负荷模式在 23:00-6:00 启用,送风温度 26±1.5∘C ,不同模式适配不同场景,通过调控温度与风速满足需求。

5.结论

本研究方法提出负荷追踪与梯度优化耦合的控制框架,解决了机场供冷系统多时空尺度负荷匹配难题。构建改进型 LSTM 预测模型,通过注意力机制与动态修正因子,将峰值负荷预测精度提升至 93.5%c 。同时设计三级梯度控制策略,实现冷源、输配、末端的多目标协同优化,系统能效与舒适性同步提升,有效推动机场供冷系统向零碳转型。

参考文献

[1]王建国,李晓明。大型机场能耗特性及节能技术研究[J].暖通空调,2022,52(3):45-50.

[2]ASHRAE.GuideforEnergyEfficientAirportBuildings[M].Atlanta:ASH RAE,2020:78-85.

[3]刘哲宁,陈光。末端设备群控算法在机场中的应用[J].智能建筑,2024,31(2):56-61.

[4]IEA.AirportEnergyEfficiencyGuidelines[R].Paris:IEA,2023:34-38.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)