“高效互动” 的大学物理课堂构建研究与实践

杨鹏 王妍妍 陈雷明 袁庆新 段向阳 田喜敏 曾凡光

郑州航空工业管理学院

一、研究背景与目标

在高等教育改革持续深化的背景下,大学物理作为理工科基础课程,面临着学生学习兴趣不足、课堂参与度低等挑战[1]。传统以教师讲授为主的教学模式难以满足新时代人才培养需求,构建“高效互动”课堂成为提升教学质量的关键。本研究旨在通过设计多样化的课堂互动方案,整合工程案例与课程思政资源,探索激发学生学习主动性、深化知识理解的教学模式,为大学物理教学改革提供实践范例。

二、研究内容与实施路径

(一)多元课堂互动方案设计

为打破传统课堂的单向输出模式,项目组设计了覆盖知识传授、思维训练、实践应用等多维度的互动方案,具体包括:

师生双向提问:教师围绕核心知识点设置启发式问题(如“直升机尾部螺旋桨的作用是什么”),引导学生运用角动量守恒定律等物理原理分析现象;同时鼓励学生主动提问,培养批判性思维。

动态评估环节:引入随堂测验、投票抢答等即时反馈机制,通过学习通等平台实时统计学生参与数据,精准把握学情。

实践与案例教学:开展课堂小实验(如“绝对零度相关实验”),结合3D 动画演示(如“汽车发动机工作原理”“安全气囊发明原理”),将抽象物理概念转化为直观体验;融入工程案例讨论(如“金门大桥工程原理”“高铁受电弓工作原理”),强化知识与实际应用的联结。

思政与小组协作:挖掘课程思政元素(如“天宫号空间站太空授课中的角动量守恒案例”),通过小组讨论形式,在提升专业能力的同时培养学生的爱国情怀与科学精神。

(二)教学资源库建设

案例设计的核心原则包括以下四点。情境真实性:优先选择生活实例(如空调、自行车)、工程场景(如高铁、无人机),让抽象物理知识“可见可感”。思维阶梯性:从基础提问(“是什么”)到原理分析(“为什么”)再到创新应用(“如何优化”),逐步提升认知深度。专业关联性:针对不同专业定制案例,强化物理课程与后续专业课的衔接,体现“基础服务应用”的教学理念。思政隐性化:通过科学史、工程成就、创新故事等载体,将价值观引导融入知识探究过程,避免生硬说教。

工程案例素材库的建设。构建了包含270 余个案例的资源库,涵盖机械、航空、能源等多个领域,如“3D 动画演示原子弹工作原理”“微波炉工作原理解析”“导弹制导原理”等。每个案例配套教学设计文档,详细说明知识点关联、互动环节设计(如结合“差速器工作原理”讲解刚体转动定律),为“案例式”教学提供支撑。

课程思政案例资源库的建设。整合“宇航员叶光富太空授课”“花样滑冰运动员动作变换”等案例,从思政目标(如“培养多角度认识事物的意识”“激发拼搏奋斗精神”)、思政元素(如“角动量守恒与参照系选择的哲学启示”)、引入方法(如视频导入+原理分析)等维度进行系统化设计,实现专业教育与思政教育的有机融合。

通过以上具体案例的嵌入,可进一步增强互动方案的针对性与吸引力,使学生在解决实际问题的过程中深化物理概念理解,实现“知识传授、能力培养、价值塑造”的三位一体教学目标。

三、项目实践过程与效果分析

(一)实践设计与实施

样本选择:以2024 级 XXX1 班(41 人,实验组)和XXX5-6 班(64 人,对照组)为研究对象,开展《大学物理一》(40 学时,含运动学、电磁学模块)教学对比实验。

教学实施:实验组采用“多元互动+双案例库”教学模式,该学期开展 22 次线上互动活动(如选人抢答、主题讨论),并辅以课堂小实验、案例分析等线下互动;对照组以传统讲授为主,含有课堂提问环节。

(二)效果评估与数据对比

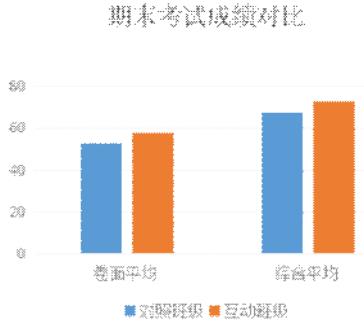

学业成绩分析:实验组卷面平均成绩与综合平均成绩均比对照组高5 分左右(见图1),表明高效互动模式显著提升了学生对知识的掌握程度。对照组因互动不足,学生注意力难以持续,导致知识内化效果有限。

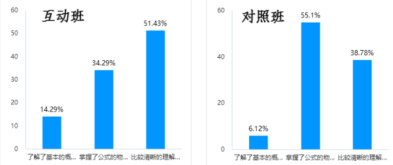

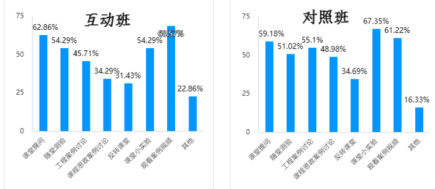

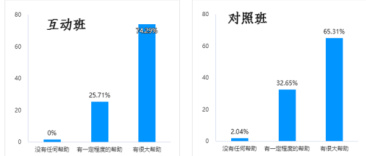

学生评教与满意度调查显示,实验组评教得分(94.44 分)显著高于对照组(91.15 分),反映出学生对互动式教学的认可。问卷结果显示,实验组 74.29%的学生认为互动环节“有很大帮助”,而对照组仅65.31%(见图2);在知识掌握程度上,实验组 51.43%的学生表示“比较清晰地理解物理原理”,高于对照组的 38.78%(见图3)。

互动形式偏好调研发现,两组学生均对“课堂小实验”、“观看案例视频”和“工程案例讨论”表现出最高兴趣(占比超 60%,见图4),为后续教学优化提供了明确方向。

四、现存问题与下阶段工作安排

(一)实践中发现的问题

实践中发现的问题主要有三点。一、互动参与不均衡,部分学生在小组讨论、抢答等环节中参与度低,存在“搭便车”现象。二、资源深度开发不足,现有案例库虽覆盖广泛,但针对不同专业的定制化案例仍需丰富,部分实验受场地限制难以开展。三、互动效果量化分析欠缺,目前主要依赖成绩、问卷等宏观数据,缺乏对学生思维过程(如问题解决策略变化)的微观追踪。

(二)优化策略与未来规划

提升互动质量与针对性。针对学生兴趣点(如案例视频、课堂小实验),增加资源供给并优化设计。例如,开发“无人机飞行力学中的角动量守恒”专题案例,结合专业需求深化知识应用。改进随堂测验形式,引入跨章节综合题,引导学生构建知识网络;设计分层提问,兼顾不同水平学生的参与需求。

强化过程管理与个性化引导。利用学习通等平台的数据分析功能,实时追踪学生参与轨迹,对活跃度低的学生进行一对一沟通,调整互动方式(如采用小组任务分工制,明确个人责任)。建立“互动档案”,记录学生在不同环节的表现,为个性化教学提供依据。

深化资源建设与跨学科融合。联合工程专业教师开发“物理-工程”融合案例,如“新能源材料中的电磁学应用”、“航空航天中的运动学问题”等,增强课程的专业适配性。拓展虚拟实验资源,借助 VR 技术模拟“粒子加速器”、“量子隧道效应”等难以在课堂呈现的实验场景,突破空间限制。

构建多元评价体系。除考试成绩外,将课堂互动参与度(如讨论贡献度、实验操作能力)、小组合作表现等纳入形成性评价,全面反映学生的学习过程。开展长周期跟踪研究,分析互动教学对学生后续专业课程学习及创新能力的影响,完善效果评估维度。

五、结论与展望

本文通过“多元互动设计+双案例库建设”的实践,证明了高效互动课堂在提升大学物理教学效果中的有效性。实验组在成绩、评教、参与度等方面的显著优势,印证了互动式教学对激发学习兴趣、深化知识理解的积极作用。未来需进一步聚焦互动的精准性与深度,加强资源的专业适配与技术赋能,构建“以学生为中心”的立体化教学模式,为理工科基础课程改革提供可持续的发展路径。

参考文献

[1]新工科背景下高校公共基础课教学改革与实践——以大学物理课程为例[J].王莉;李会鹏;王卫强;金莹;石晓玲;王一男;张艳华.大学教育,2023(13)

本文为郑州航院教育教学改革研究与实践项目(公共基础课教学改革研究与实践专项,课题编号 zhjyzx2406)研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)