儿童福利机构“类家庭”心理关爱建设的研究

周静

武汉市中山特殊教育学校

2023 年 10 月 26 日,民政部、教育部、国家卫健委、共青团中央、全国妇联五部委印发了《关于加强儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》,指出一些困境儿童由于受成长环境等多种因素的影响,面临心理健康问题。因此,要切实把困难儿童心理健康关爱服务工作摆在突出的位置。

生活在儿童福利机构的孤残儿童是一类特殊的困难群体,从小失去父母或被父母遗弃,身体、心理或多或少存在某些缺陷,与生活在正常家庭的孩子相比,发生心理问题的几率较大。现以湖北X 福利院“类家庭”7 户14 名孤残孩子为研究对象,通过观察、访谈、实地研究等方法,探讨在“类家庭”中如何做好孤残儿童的心理关爱服务,从而提高孤残儿童养育水平。

一、研究对象的基本情况及分析:

2017 年 5 月,该院与爱佑基金会达成合作,在全省率先探索开展了“类家庭”项目。由福利院提供一套面积超 100 平米的精装修三室一厅住房,厨卫用品、冰箱、彩电、空调、沙发等配备齐全,由一对爱心夫妻担任爸妈,履行父母义务,承担父母责任。

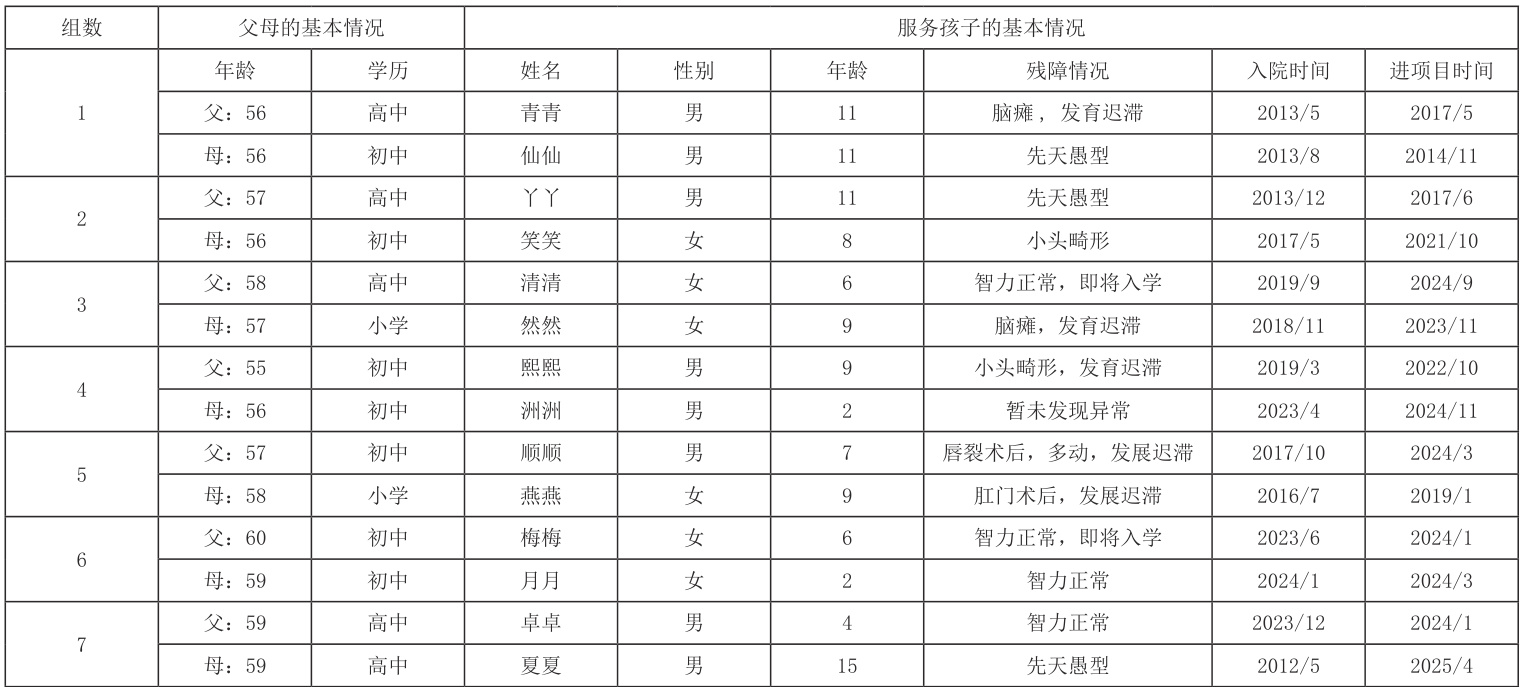

该院7 户“类家庭”基本情况如下:

基本情况分析:

(一)“类家庭”父母的年龄均在 55—60 岁之间,小学学历占 14.3% ;初中学历占 42.9% ;高中学历占42.9%,由此可看出,父母的学历主要集中在初高中,基本可以完成辅导孩子作业、辅助孩子基本康复,但“教育”方面还存在短板,特别是心理关爱、情感支持、情绪疏导方面,要加强指导和知识普及。

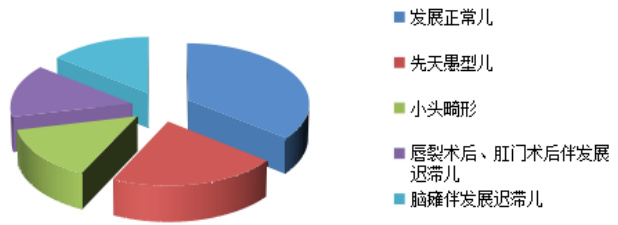

(二)“类家庭”中照拂的 14 个孩子,年龄层次不齐,最小的 2 岁,最大的 15 岁,其中 85.7% 的孩子有在机构集中供养的经历;经格塞尔发展量表及韦氏量表筛查,智力正常的孩子 5 名,占研究对象的 35.7%,发展迟缓儿童9 名,占研究对象的64.1% ;其中,先天愚型儿3 名;小头畸形儿2 名;唇裂术后、肛门术后伴发育迟滞儿各1 名,;脑瘫伴发展迟缓儿2 名。如下图:

"类家庭”儿童发展状况

由此,“类家庭”中的大部分孩子存在生活自理、言语表达、智力发展、运动能力等多个方面滞后的情况,导致孩子们的心理需求不一样。

(三)该机构位置较偏,“类家庭”主要生活区还是在院内,只是在“类家庭”中,“类家长”对儿童的照顾更精细,陪伴更多,但与外界的接触少,社会融入不够。

(四)该院“类家长”每月休息四天,此外的时间均处于工作状态,为孩子提供 24 小时服务,照顾孩子的饮食起居、康复治疗,还不定期参加培训、考核和开展活动。长期下来,易造成职业倦怠,势必影响孩子们的养育质量、心理关爱的程度。

二、对策与建议:

(一)、高度重视“类家庭”心理关爱工作。

该院领导一直以来,高度重视孤残儿童心理关爱工作。为 7 户“类家庭”配备了包括项目负责人在内的 3名社工、具体负责管理指导“类家庭”工作,其中一名社工兼心理咨询师,一名社工兼康复师。每年运用格塞尔发展量表(0-6 岁)及儿童行为评定量表对孩子进行一次心理发展评估,掌握孩子们的心理发展状况,并对评估结果进行分析,将相关测评情况纳入儿童个人档案,做到早预防、早发现、早干预。

(二)将心理关爱服务融入日常工作中。

项目社工每天家访,了解每个孩子的健康状况、行为状况以及家长对孩子的服务状况,了解孩子的心理需求,为不同的孩子提供多样化和个性化服务。 如: 刚进项目时,安全感缺乏,社工摸他的头,他本能地抱着头躲开,拉他站着,他站着 拉他坐 凳子上 他坐着一动不动,眼中充满了恐惧,发现孩子的问题后,社工团队协商,制定了干预方案:1、将孩子安置在第一组家庭。因为第一组家庭的父母随意粗旷,家庭氛围较宽松,孩子在家较自由,仙仙入住后会感觉自在。2、加强亲情陪护、情感关怀,指导家长观察孩子的需求,做到及时回应;3、带孩子参加散步、晒太阳、骑车等活动,丰富生活,转移注意力。4、社工随时关注孩子在家表现,多鼓励孩子,及时表扬孩子的优点,增强自信。一个月后,仙仙的脸上绽开了开心的笑容。

夏夏是一名先天愚型儿,进入“类家庭”时,已经 15 岁。因该院“类家庭”从未入住过大龄男孩,因此,适合夏夏的内衣及夏装不多;从院办公室领导到社工、家长自发发起了“捐衣物”关爱活动,有的从家里带;有的到熟人处寻找等,妈妈把衣物剪缝修改,孩子穿得干净、整洁。虽然夏夏不会说话,但他看到帮助过他的人。总会对他们微笑。

(三)开展心理健康培训,“类家长”能掌握一定的心理健康知识。

在“类家庭”,可以不定期开展心理知识讲座和心理健康培训,让家长了解基本的心理健康知识,提高心理健康意识,学会观察儿童不良的情绪及行为表现,做到及时上报。社工及心理咨询人员会及时介入,制定干预策略,指导家长配合完成。若不成功,会建议院转介专业机构。在对孤残儿童提供心理关爱的同时,对正在服务的“类家长”也提供心理支持服务,不定期地开展《为 赋能》等团体辅导活动,为家长的心灵充电,减少职业倦怠感。

(四)开展丰富多彩的活动,提升孤残儿童的心理素质。

因“类家庭”主要的的生活环境还在院内,因此,组织多种形式的活动必不可少。如:可在几个孩子生日集中的月份开展“小小生日会”活动, 起唱生日歌、许愿、分享生日蛋糕,让孩子体验到家的温暖、友情的温情;组织《小小园丁》活动,让孩 西红柿苗培土、浇水,体验劳动的艰辛和收获的快乐;鼓励孩子自强自立, 己的事情自己做, 在能力范 围内帮助家庭的残障孩子;学做贺卡,送给妈妈、老师,表达感恩;联系志愿者资源,组织孩子外出参观、游玩;在森林公园、动物园放风筝、拼树叶,拍照等。

(五)引进心理关爱项目,获得专业的心理关爱服务。

为促进机构儿童身心健康的发展,儿童福利机构可以在主管部门的支持下,通过政府购买服务的方式,引进心理关爱项目,为院内儿童提供专业 情绪调节等有效心理关爱服务;开展心理健康讲座和培训,帮助儿童和工作人员掌 能,指导 “类家庭”社工提质家庭心理关爱服务;组织儿童开展社会实践活动;开设《情绪管理》、《童心相伴》等工作坊,全面提升机构儿童心理健康水平。

相信在我们的共同努力下,孩子们的心灵将绽放出更加绚丽的光彩!

参考文献:

[1] 民政部.《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》(N).《中国政府网》(国务院部门文件)(2023—10)

[2] 王晓敏.《福利机构下“类家庭”孤残儿童照料研究》——以内蒙古乌兰察布市儿童福利院为例》(《知网》2018

[3] 蒋意.《孤残儿童类家庭养育模式研究》—以长沙市Y 福利院为例(D).《知网》2018

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)