新时代下高校辅导员道德品质发展探析:认知、情感与行为的整合框架

马晓雪

武汉纺织大学 湖北武汉 430200

1 引言

德高望重者向来为社会所推崇,高校辅导员肩负着大学生思想政治教育的核心职责,是学生日常思政教育与管理工作的组织者、实施者和指导者。在全球化与信息化浪潮冲击下,多元价值观交锋加剧,辅导员的道德示范作用愈发关键。教育部发布的《新时代高校教师职业行为十项准则》为教师道德行为划定了基本规范,但现实中仍存在道德认知与行为脱节现象[1-3][8]。

社会运行机制复杂多元,受个体道德认知水平差异、特定道德情境制约等因素影响,教师在道德认知与行为实践之间可能出现冲突。这种现象对高 峻挑战。因此,深入剖析个体道德品质的形成要素及其内在关联,对于提升高校辅导员 德品 德育实效具有重要的现实意义。本论文从道德心理学视角切入,解析道德品质三要素的互动机制,旨在为辅导员队伍建设提供可操作的实践路径[3-6]

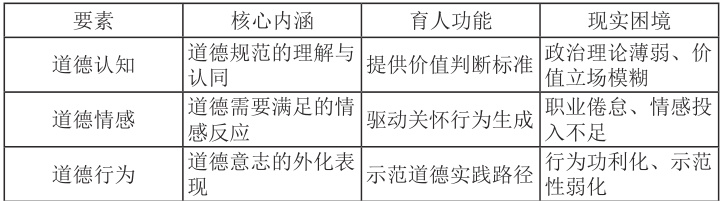

2 道德认知、道德情感和道德行为的内涵

2.1 道德认知:品质构建的理性根基

道德认知是人们对社会道德关系及相关理论、规范的认识与理解,其发展总体呈现“他律到自律”的演进轨迹。柯尔伯格指出,道德教育的核心是启发个体正确解决道德问题,并掌握道德决策的知识与方法[1]。在辅导员职业语境中,道德认知包含双重维度:

基础层面:对社会公德准则的认同与遵守,如维护公共秩序、爱护自然环境等;

高阶层面:将责任义务升华为道德信念,如将育人使命内化为职业理想 [5-8]。

当前部分辅导员存在政治理论薄弱、价值立场模糊等问题,尤其在“互联网 +”时代,网络思潮的冲击导致其道德判断能力弱化,直接影响育人成效的达成 [4-5]。强化道德认知需系统学习马克思主义理论、社会主义核心价值观以及《新时代高校教师职业行为十项准则》,筑牢思想根基。

2.2 道德情感:行为驱动的内在动力

道德情感是个体对伦理事实是否符合道德需要而产生的情绪体验,高尚情操作为其特殊形态,对行为选择具有深层驱动作用。辅导员的情感培育需聚焦三方面:

职业认同感:对育人使命的价值确信;

育人责任感:对学生成长的情感投入;

道德共情力:对学生困境的理解关怀[1][6]。

调查显示,34% 的辅导员存在职业倦怠,师生关系趋于“网络化”“事务化”,情感联结弱化削弱了育人效能 [4]。当代大学生仍普遍存在“向师性”心理特征,即自发以教师为榜样,这要求辅导员通过情感互动建立道德感召力,使道德教育从“知识传递”转向“生命影响”[3]。

2.3 道德行为:品质外化的实践表征

道德行为是在道德准则指引下的具身化实践,雷斯特(J.Rest) 提出其发生需经历四环节:识别道德情境—判断行为要求—制定行动方案—实践意志维持[2]。对辅导员而言,道德行为体现在:

教育公正:奖学金评定、入党推优等事务的公平处

廉洁自律:抵制学术不端、拒收不当利益;

关怀实践:对学生心理危机与生存困境的主动干预[7-9]。

当前存在的突出问题是价值取向功利化,如重就业率数据轻人格培养、重考核指标轻过程引导等行为偏差,亟需通过制度规约与实践反思予以矫正[2][4]。

表1 :辅导员道德品质三要素的内涵要义及现实挑战

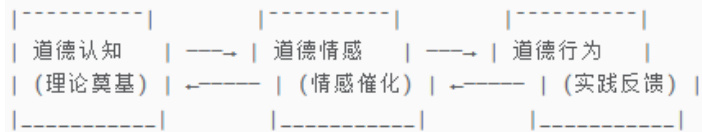

3 道德品质三要素的互动机制

3.1 道德认知的基础性作用

道德认知是情感生发与行为践履的逻辑前提。辅导员需通过理论学习把握“为何育人”的价值本源,进而明确“如何育人”的实践准则。在职业道德发展中存在三级进阶:

基础道德:遵守职业底线(如不收受礼品);

高级道德:履行育人责任(如主动心理疏导);

终极道德:奉献社会(如投身教育扶贫)[1][8]。

认知层次的提升体现为从“合规性服从”向“信念性自觉”的转化。当前高校推行的“全员、全过程、全方位”育人体系,正是通过制度设计推动认知内化,引导辅导员实现从“经师”到“人师”的角色超越[5][6]。

3.2 道德情感的中介转化功能

道德情感是认知转化为行为的关键枢纽。神经科学研究证实,情感体验能激活大脑决策中枢,显著提升行为动机。典型案例是“母爱抬车”现象——母亲在孩子遭遇危险时爆发超常力量,这印证了情感对行为的催化机制 [3]。

在德育场域,辅导员可通过三类情感建设强化转化效能:

自我情感调控:克服职业倦怠,保持育人热情;

学生情感共鸣:理解学生需求,建立信任关系;

家国情怀涵育:将个人价值与国家命运联结[6]。

如“最美辅导员”评选活动正是通过情感动员,激发辅导员群体的使命自觉,实现从“知”到“行”的跨 越 [8]。

3.3 道德行为的反馈强化效应

道德行为不仅外显认知与情感水平,更能通过实践反馈反哺认知深化与情感升华。当辅导员践行公正评价、倾情帮助学生时,学生的正向反馈(如成长成效、情感认同)将强化其职业价值感,进而巩固道德信念[3]。

当前亟待突破的瓶颈是评价机制失衡——高校普遍以就业率、获奖数量等量化指标考核辅导员,忽视其道德示范、人格塑造等隐性贡献。需建立多元师德评价体系,将学生满意度、道德影响力等纳入评估维度,形成图1 中“认知—情感—行为”的良性循环[2][7]。

图1 :道德品质三要素互动模型

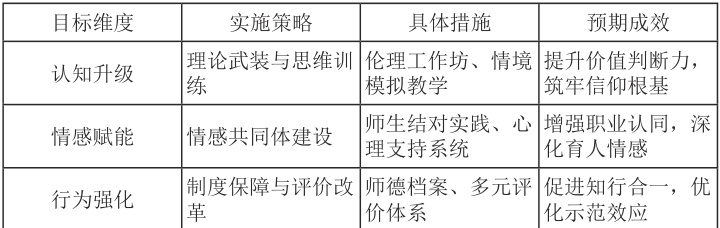

4 新时代辅导员道德品质提升路径

4.1 认知深化:构建系统化培育机制

理论灌输与思辨训练结合:定期开展马克思主义原著研读、伦理案例分析研讨会,强化价值判断能力;沉浸式情境教学:通过VR 技术模拟学生心理危机、网络舆情等场景,训练道德决策能力;差异化进阶培养:按教龄分层培训——新任辅导员侧重规范认知,资深辅导员聚焦价值引领[5][8]。实证表明,参与案例研讨的辅导员道德判断测试 (MJT) 得分提升 27%,证明结构化训练对认知升级的有效性 [1]。

4.2 情感激活:创设情感共同体

师生成长伙伴计划:辅导员与学生结对开展社会服务,在扶贫支教等实践中深化情感联结;

职业倦怠干预项目:建立心理疏导室与职业发展中心,通过团体辅导缓解情感耗竭;

榜样—学徒制传承:遴选“师德标兵”带领青年辅导员,通过叙事访谈传递职业信念[6][

某高校实施“晚间茶叙”制度,辅导员每周与学生非正式交流,一学期后学生评教中“老师关心学生”项好评率上升 41%[4]。

4.3 行为实践:优化制度保障

推行师德档案制度:记录道德实践典型案例,作为评优晋升核心依据;

设立道德行为奖励基金:对关爱重病学生、制止校园欺凌等行为专项表彰;

构建多元评价矩阵:采用学生评议(40%)、同行互评(30%)、实绩考核(30%)权重结构[9-10]。

需特别强调的是,应破除唯数据论,取消就业率等指标与评奖的硬性挂钩,转而关注学生人格发展质量[7]。

表2 :辅导员道德品质提升的实践路径体系

5 结语

提升高校辅导员道德品质需把握三要素的动态互构规律:道德认知是情感生发与行为选择的理性根基,道德情感是认知转化为实践的关键枢纽,道德行为则是认知与情感外化验证并反哺优化的实践路径。在实践层面,需构建“理论浸润—情感共鸣—制度护航”的全链条机制:

通过认知深化工程筑牢信仰根基,使辅导员成为马克思主义的坚定借由情感共同体建设激活育人热忱,重构师生生命联结;

依托评价制度改革强化行为示范,破除功利主义窠臼[15-18]。

唯有实现认知、情感、行为的三位一体协同发展,辅导员才能真正成为学生“拔节孕穗期”的耕耘者,为培养担当民族复兴大任的时代新人注入永恒的精神动力。

参考文献:

[1] 易晶晶. 新时代高校辅导员师德师风建设路径研究[J]. 创新教育研究,2023(11).

[2] 陈俣 . 从《新时代高校教师职业行为十项准则》浅谈高校辅导员师德提升路径 [J]. 继续教育,2020(5).

[3] 刘振,尚均林. 立德树人视角下高校辅导员师德建设路径探究[J]. 教育学文摘,2020(35).

[4] 江宏强,罗茜,苗祥波.“互联网 +∗ 时代下高校辅导员职业道德问题透视及对策探术,2019(20).

[5] 张兴梅. 道德教育中道德情感的价值判断功能研究[D]. 山东师范大学,2017.

[6] 王晓帅. 道德情感在知行统一中的中介作用研究[D]. 吉林大学,2018.

[7] 罗石,郭敬和. 试析道德情感主导下的道德行为[J]. 伦理学研究,2012(1):14-19.

[8] 陈桂香 . 柯尔伯格的道德认知发展理论及其启示 [J]. 学术交流,2006(4):11-14.

[9] 孔好为. 高校辅导员职业道德建设的困境与路径探索[J]. 文存阅刊,2017(20):21-22

[10] 潘阅 . 新时代“ 互联网 +” 环境下加强高校教师职业道德修养研究 [J]. 中国地市报人,2018(11):108-109.

[11] 万国权,章晶晶,苏文义 . 高校辅导员职业道德建设对策研究 [J]. 教师教育学报,2013(6):187-188.

[12] 杨永生 . 高校辅导员加强自身师德修养的思考 [J]. 才智,2019(23):84.

[13] 郑永廷. 高校辅导员工作专业化的任务与实现方式[J]. 高校辅导员,2010(1):12-15.

[14] 王代梅. 高职院校辅导员师德建设问题与对策研究[J]. 贵州大学学报( 社会科学版),2016(5).

[15] 教育部. 新时代高校教师职业行为十项准则[Z].2018.

[16] 教育部. 普通高等学校辅导员队伍建设规定[Z].2017.

[17] 李伯黍,燕国材. 教育心理学( 第三版)[M]. 上海:华东师范大学出版社,2009.

[18] 钱焕琪. 高等学校教师职业道德概论[M]. 南京:南京师范大学出版社,2006.

姓名 马晓雪,出生年月 1991 年1 月,性别女,民族汉,籍贯河北沧州,学历博士,职称:专职辅导员。研究方向,辅导员实务。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)