高刷新率OLED 显示驱动芯片电路设计及优化

蒋铮

上海顺久电子科技有限公司

引言:

随着液晶显示技术的不断发展,有机发光二极管(OLED)显示技术凭借诸多独特优势,在消费电子、车载显示屏、医疗显示等众多领域展现出极为广阔的应用前景。比如,在消费电子领域,智能手机作为 OLED 最大的应用市场,其渗透率已经超过近 7 成,随着未来折叠屏、柔性屏等多样化形态的手机将进一步推动 OLED 需求增长。驱动芯片作为 OLED 模组的核心,直接影响显示效果和系统能耗。为满足高分辨率、高刷新率和低功耗的需求,驱动芯片电路设计亟需优化。本文围绕驱动电路优化设计,提出三个电路设计方案,旨在提升显示性能并降低芯片功耗与面积。

一、OLED 及驱动芯片技术特性

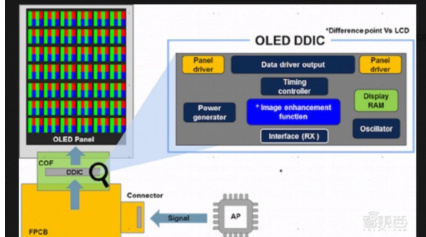

与传统液晶显示(LCD)需背光源不同,OLED 每个像素都能独立自发光。这使得 OLED 显示屏无需背光源和液晶层,整体结构更简单、轻薄和便携,终端产品的外观设计更加灵活自由。由于自发光,OLED 显示屏具有极高的对比度,能呈现出深邃的黑色和明亮的色彩,画面层次感丰富,色彩还原度高,为用户带来沉浸式视觉享受。OLED 具有相比 LCD 快 1000 倍以上的响应速度,几乎不存在影像拖尾现象。在显示动态画面时,能清晰、流畅地呈现每一个细节,特别适合播放高帧率视频和游戏等高动态场景应用。OLED 模组是 OLED 显示技术的载体,包括了光学显示、驱动芯片、电源管理、机械结构的集成系统,各部分协同实现图像信号的接收、转换、驱动及最终显示(如图1)。

图 1 :OLED 模组示意图

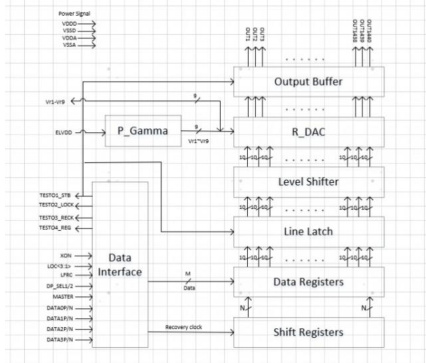

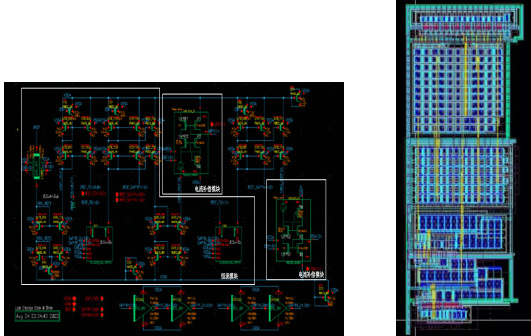

驱动芯片(如图 2)是整个 OLED 模组的“神经中枢”,负责将外部图像信号转化为可驱动 OLED 面板发光的电信号,协调显示控制、信号处理、画质优化等核心功能,直接决定模组的显示效果、响应速度和可靠性。驱动芯片包括以下几大功能:信号转换与解析、像素驱动与亮度控制、时序同步与扫描控制、画质优化与功能扩展和保护。

为更好发挥 OLED 本身极高的动态响应速度的优势,显示驱动芯片也在不断向更高分辨率( 8K+. )、更快刷新率(144Hz+)、更低功耗的趋势发展。而如何高效和准确的进行像素驱动成为实现上述功能的关键。本文针对这个问题展开,讨论芯片电路设计如何更好的适应当今OLED 显示的更高、更快、更省的要求。

图2 :显示驱动芯片结构图

二、驱动芯片电路优化方案

针对驱动电路的关键设计要素,聚焦显示设备的性能优化,分别从灰阶电压补偿、驱动稳定性、电平转换效率三个方面解决显示过程中的关键问题,核心目标在优化功耗和面积的前提下是提升显示效果:减少闪烁、提高亮度稳定性、加快响应速度。

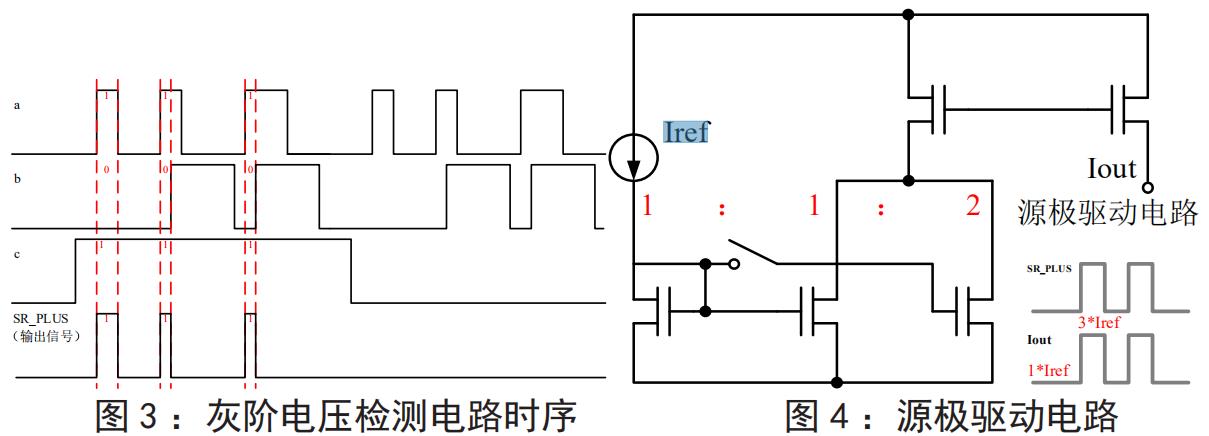

(一)灰阶电压补偿电路设计

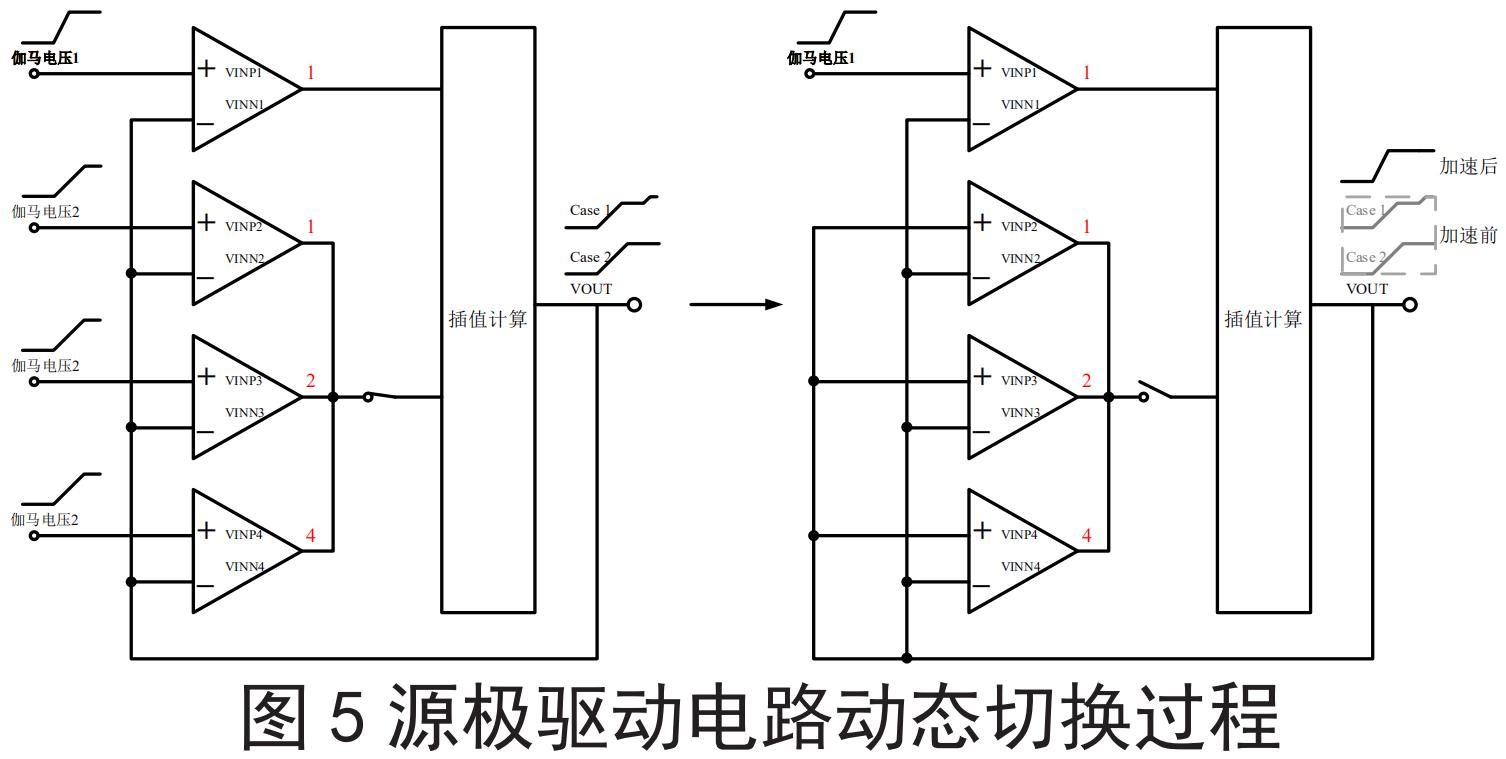

显示驱动芯片中的灰阶电压由伽马电路与源极驱动电路产生。在 10bit 灰阶的显示驱动芯片中,伽马电路产生 7bit 伽马电压,再由伽马电压驱动源极驱动电路的多组差分对通过插值计算进一步产生10bit 灰阶对显示屏进行驱动。传统结构中,源极驱动电路直接由伽马电路驱动,伽马电压的负载电容主要为源极驱动电路输入差分对的栅电容,负载范围变化大,存在电压降的问题;另一方面,不同负载的伽马电压线会导致灰阶电压的建立速度不一致。本文设计了一种灰阶加速方案,通过改变输入差分对的充电方式达到快速建立灰阶电压的目的,同时在特定时间内减小伽马电压的负载电容,加速伽马电压的恢复。其具体结构主要包括灰阶电压检测电路、源极驱动电路和电流加倍电路。

灰阶电压检测电路的时序如图 3 所示,其中信号 a 为源极驱动电路状态改变时增大整体电流的信号;b 为源极驱动电路输出灰阶电压给显示屏的信号;c为灰阶加速电路的总控制信号,通过逻辑运算得到输出信号 SR_PLUS。通过该模块对源极驱动电路和电流加倍电路进行控制,即在源极驱动电路的灰阶电压切换时进行相应操作,其中电流加倍电路的目的是补偿源极驱动电路中输入差分对减少带来的电流减小。

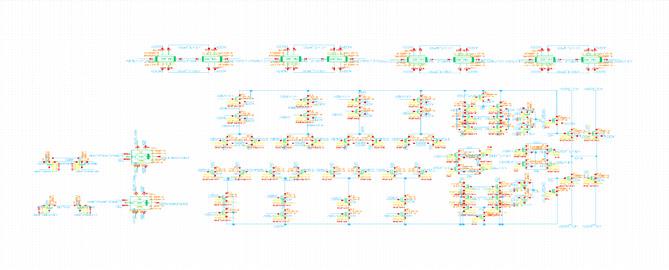

源极驱动电路由灰阶加速电路、四组输入差分对与插值输出级组成,动态切换电路如图 5 所示。当源极驱动电路处于写入电压的状态时,输入差分对中的 VIN/P2~4 与伽马电压断开并与源极驱动电路的输出短接进行预充,此时VIN2~4 可保证与 VIN1 几乎一致的摆率。当输出端完成灰阶电压的建立后,所有输入差分对接回伽马电压时源极驱动电路开始计算电压插值,由于插值的两个输入电压差很小( ⟨10mV⟩ ),插值电压的建立时间远远短于输出端灰阶电压的完整建立时间。

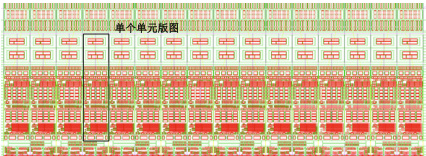

本文设计应用的显示驱动芯片横向分辨率为 1440,需要 1440 个源极驱动电路对每一列 OLED 进行驱动。主电路的电路图和版图如下所示,单个单元的功耗约为 6uA,面积约为 25um*133um。

图6 :主电路图

图7 :主电路版图

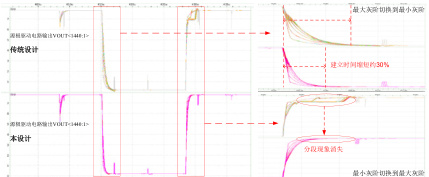

灰阶电压产生电压降最严重的情况为 1440 个源极驱动电路同时在最小灰阶与最大灰阶间切换时,其输出电压 VOUT 仿真波形图如下所示。从图 8 中可以看出,本电路设计改善了灰阶电压的建立速度和分段建立的情况。

图8 :仿真对比图

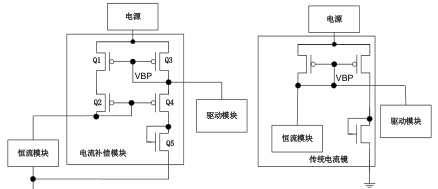

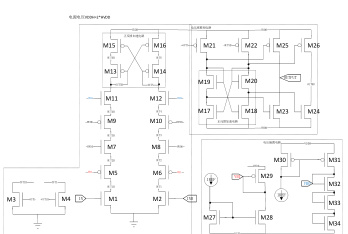

(二)电流补偿模块设计

驱动电路需要支持高速数据传输和灰度级切换,同时保障 GAMMA 电压的稳定和准确,确保像素能快速准确响应输入信号,避免拖尾闪屏等不良效果,实现流畅的动态显示。驱动级输出的稳定性除了受 GAMMA 电压的准确性限制外,还受芯片电源电压的稳定性影响。当电源电压快速变化时仍然能够维持足够的驱动动力,保证显示装置亮度稳定,提升高刷新场景下的显示效果。本文提出通过加入电流补偿模块,在大负载情况下电源电压发生微秒级的快速压降时提供给驱动模块运放尾电流提供电流补偿:其工作原理为当电源电压发生突降时,电压偏置模块中Q1 和Q3 栅漏电压减小,Q3 电流减小,由于Q1 和Q2 的电流不变,Q1 的源端电压下降,带动 Q2 和 Q4 的栅端电压下降,Q4 电流增大,Q4 从驱动模块的MOS 管栅端电容抽出电流,VBP 随电源下降,保持驱动运放的尾电流不变。而传统电流镜当电源电压发生突降时,驱动模块中的运算放大器的电流源的栅端等效成大电容,且没有补偿电路抽取电荷,会造成偏置电压无法快速跟随电源电压下降,造成驱动模块尾电流下降(如图9、图10、图11)。

图9 :电流补偿电路示意图

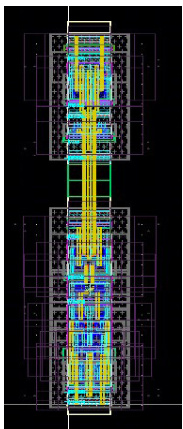

图10 :驱动电路整体设计(含电流补偿模块) 图11 :版图设计

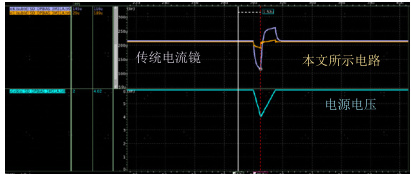

的电路仿真结果显示,在电源电压发生微秒级的下降时,本文所用电路的镜像电流的下降幅度是普通电流镜的 20% ,仅为目标电流的 11%,而普通电流镜下降到目标电流的 54% ,SR=Imax/Cc。在高刷显示芯片的驱动电路中,运算放大器的 slewrate 通常在 10V/1us 级别,输出信号的驱动通常在 1us 内完成,驱动电流在此过程下降会造成驱动速度的显著变慢,这在高刷新率的驱动电路里会造成驱动速度的明显变慢,造成屏幕变暗(如图 12 )。

图12 :电路仿真结果对比

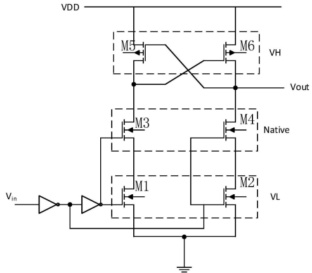

(三)电平转换电路设计

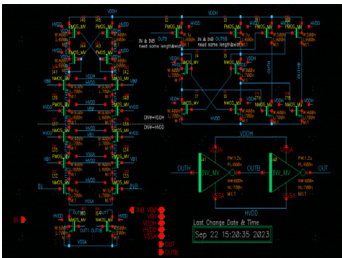

为节省驱动芯片的面积和降低功耗,会尽可能的采用低压器件进行数据处理和转换,但为了驱动 OLED 发光管,需要进行电压转换,电压跨度越大转换信号质量的要求越高,高速转换的难度也越大。传统电平转换单元需串联两个模块实现低压到中高压逻辑信号的逐级转换,导致时间延迟大、功耗高,且需大尺寸 MOS 管,占用面积大。由于需要考虑输入电压的竞争,需要调整 MOS 管的尺寸来调整 NMOS 和 PMOS 的下拉与上拉能力,如图 13 所示,M1-M6 会数倍于最小尺寸,造成layout 上的成本增加,以及RC 传输延迟增加。

图14 :引入偏置电压的电平转换电路结构

图13 :传统电平转换电路结构

本文设计利用偏置电压来逐级抬升低压逻辑信号至高压,通过引入偏置电压,利用偏置电压 VB0&VB1,逐次抬升低压逻辑电压至高压区域(HVDD-VDDH)。通过以上方式,在电平转换电路以及电压域整理电路中无需考虑驱动能力,mos管的尺寸可以做到很小,这样能够有效降低 RC 传输延迟并且节省面积,完全由输出驱动电路进行输出驱动,实现高速电平转换;同时偏置电压 VB0&VB1 限制了mos 管开关时的瞬态电流,有效降低功耗(如图14、图15、图16)。

图16 本文所示电路版图

图15 本文所示电路原理图

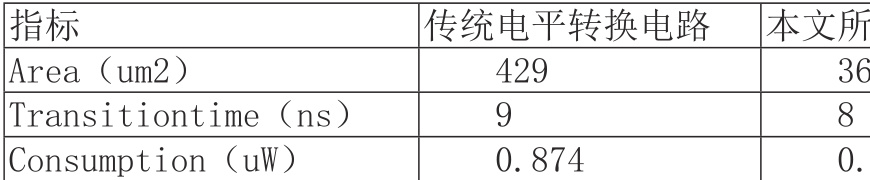

仿真结果如表1 所示。

表1 :传统电平电路与本文所示电路仿真结果对比

三、应用验证

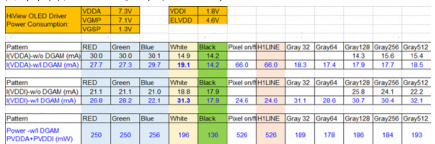

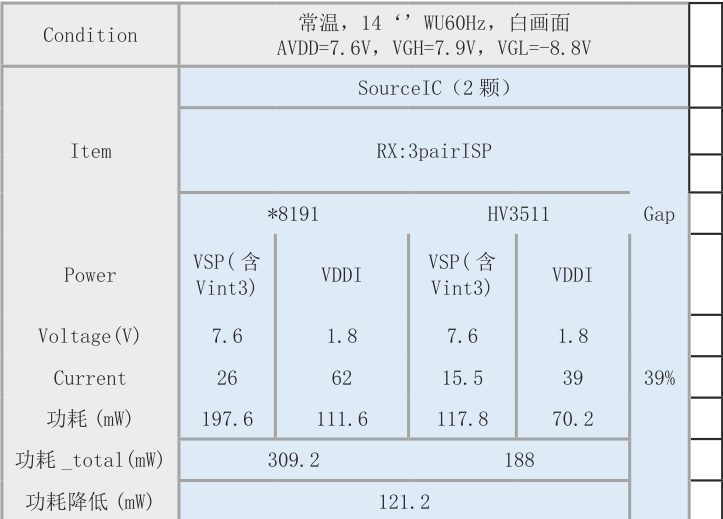

综上采用上述三种电路设计方案的芯片最终在最新的 OLED 笔记本显示屏上进行了应用,整体功耗在多个场景下得到显著提升,在终端客户测试场景下对比国际主流产品降低 39% (如图17、表2)。

图 17 :OLED 驱动芯片功耗表2 :功耗效率提升表

四、结论

本文提出的灰阶电压补偿、电流补偿模块和高效电平转换电路设计,有效提升了OLED 显示驱动芯片的响应速度、亮度稳定性和能效。实际应用结果显示,芯片功耗显著降低,显示性能优异。相关设计方案为高性能 OLED 显示驱动芯片的开发提供了有益参考。

参考文献:

[1] 张昕 , 吴佩雯 , 肖书平 , 等 . 显示驱动芯片原理及发展现状 [J]. 液晶与显示 ,2020,35(11):1156-1167.

[2] 张白雪 , 秦昌兵 , 任健雄 , 等 . 一种高分辨率硅基 OLED 驱动芯片设 计 [J]. 光 电 子 技 术 ,2016,36(04):265-269.DOI:10.19453/j.cnki.1005-488x.2016.04.011.

[3] 王 志 奇 . 关 于 高 端 显 示 技 术 OLED 的 研 究 [J]. 吕 梁 学 院 学报 ,2024,14(02):20-23.

[4] 宇跃峰 .AMOLED 驱动中电荷泵系统的研究与设计 [D]. 合肥工业大学 ,2020.DOI:10.27101/d.cnki.ghfgu.2020.002008.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)