基于叙事空间理论的仿生空间设计形态研究

金圣辰 乔会杰 通讯作者

大连工业大学

中图分类号 : J59

文献标志码:A

1 叙事空间理论与仿生类建筑空间

叙事空间理论为建筑空间注入情感与文化脉络,通过空间序列的编排、符号隐喻的运用,构建起人与场所的深层对话;而仿生类建筑空间则从自然形态、结构与生态逻辑中汲取灵感,以曲线、网状结构或自适应系统模拟生物的生存智慧。当两者交融,建筑便成为承载故事的生态载体——既以仿生形态呼应环境,又以叙事逻辑唤醒体验,形成功能、美学与生态的共生体。

2 、国内的仿生叙事类建筑

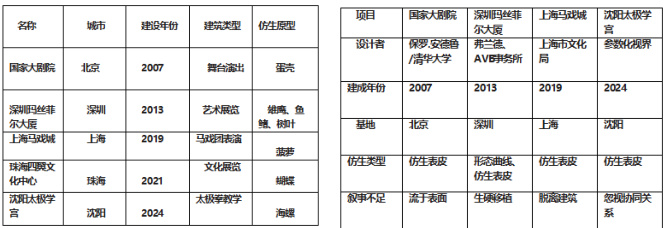

国内仿生类建筑空间的设计实践呈现出 " 自然形态转译 " 与 " 生态技术集成 " 的双重特征。在形态仿生层面,设计师通过参数化设计工具对生物结构进行几何抽象本研究通过整理和筛选找出了一些仿生类建筑空间的案例,见图 1,并按所在城市和建成时间进行了汇总,见表 1。随后,从这些实例中选取 3 个具有代表性的案例进行深入分析,见表2

如深圳的玛丝菲尔大厦以仿生美学为核心,设计上汲取鸟类骨骼的轻质结构与飞羽形态,构建出有机流动的建筑轮廓;通过参数化设计的双曲面玻璃幕墙,模拟自然光影的动态变化;同时,采用再生材料与通风系统,实现生态效能与艺术表达的融合。

3 我国叙事仿生类建筑的现存不足

部分设计盲目追求仿生形态的“新奇感”,却忽视生物原型的功能适应性。例如,图 2,仅复制其形态曲线,未结合材料力学与结构稳定性,导致建筑实际承载力不足;或模仿植物向光性设计曲面屋顶,却未考虑当地日照角度与室内采光需求,造成功能缺陷。此外,仿生形态与场地环境的割裂也较为普遍,如将海洋生物形态生硬移植至内陆城市,缺乏对地域气候、文化语境的回应。

当前部分设计将仿生形态简化为建筑表皮的装饰性元素,如模仿动物纹理的立面贴片或植物叶片的几何分割,但未深入挖掘生物形态的功能逻辑。例如,沈阳太极学宫建筑采用参数化设计的“仿生表皮”,却仅追求视觉冲击,忽视表皮与内部空间、结构系统的协同关系,导致仿生形态成为脱离建筑本体的“外衣”。这种表皮化处理使叙事性流于表面,无法通过形态传递深层文化或生态意义。

4、基于叙事学的设计策略

一、生物原型的深度叙事转译

形态 - 功能协同转译:通过参数化建模提取生物形态的关键拓扑参数(如鸟类骨骼的网状密度梯度、植物维管束的分形结构),结合力学仿真技术生成兼具叙事表达与结构效能的空间形态。例如,北京大兴机场穹顶的仿生肋骨结构同时传递”凤凰展翼”的文化意象与轻量化建造逻辑。

行为序列动态映射:基于动物行为轨迹(如蜂群觅食路径、鱼类洄游路线)生成空间流线,利用数字孪生技术将行为模式的能量优化算法转化为建筑功能布局,形成仿生叙事交互界面。

二、空间叙事的层级构建策略

核心叙事锚点设计:在文化馆类建筑中,可通过XR 技术复原历史场景(如大足石刻佛教故事场景),以中央沉浸式装置为叙事焦点,配合仿生结构的互动反馈(如模拟石窟岩壁触感的震动表皮),强化空间记忆锚点。

蒙太奇式序列编排:借鉴电影叙事的分镜思维,通过仿生构件(如树状柱列、波纹吊顶)的形态渐变构建”开端- 发展- 高潮”的戏剧化空间序列。

三、生态技术的叙事赋能

自适应表皮系统:模仿动植物应激机制(如含羞草叶序闭合、松果鳞片开合),研发光致变色玻璃、形状记忆合金等材料,使建筑形态随环境参数(日照、温湿度)动态调整,形成可阅读的生态叙事文本 58。苏州非遗馆的双层 ETFE膜结构在湿度阈值时自动开启仿生呼吸孔,兼具防潮功能与”蚕茧化蝶”的文化隐喻。

碳足迹可视化叙事:集成光伏玻璃的叶脉状导电线路、混凝土3D 打印的年轮纹理等仿生元素,将建筑的碳减排数据转化为可感知的生态叙事符号,实现可持续发展理念的物质化转译。

表1我国部分仿生类建筑汇总 表2案例

5、结束语

材料语言的隐喻以及使用者行为的引导,构建出具有生命叙事特质的建筑文本。这种叙事重构不仅强化了建筑与环境的对话能力,更在文化层面重塑了人类对自然系统的认知框架——建筑从”自然的模仿者”转变为”生态故事的共述者”。

展望未来,仿生建筑的叙事转向需进一步突破技术理性与人文叙事的二元对立。一方面,需深化对自然系统 " 深层语法 " 的解码能力,将生物行为背后的能量优化

策略(如蜂巢的六边形结构效率、树木的分形生长逻辑)转化为更具弹性的空间叙事语言;另一方面,应构建跨学科的叙事评估体系,通过使用者行为地图、空间语义分析等方法,量化评估仿生建筑的叙事效能。唯有如此,仿生建筑才能真正实现从 " 形式仿生 " 到 " 叙事仿生 " 的范式跃迁,在应对气候危机的时代语境下,真正实现重构 。

参考文献:

[1] 闵天怡 . 生物气候建筑叙事 [J]. 西部人居环境学刊 , 2017, 32(06):51-57.

[2] 沈君佩 ; 曹琳 . AIGC 驱动下互动装置融合叙事理论研究 [J]. 浙江艺术职业学院学报 , 2025, (01): 98-103

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)