工程建设中装配式建筑设计分析

张峥嵘 张汉英 鲁文青 田宁宁 王乔博

滨州市自然资源和规划局 滨州 256600;众智软件股份有限公司;山东阳光数码科技有限公司;滨州市自然资源和规划局;滨州市滨城区高新技术创业投资服务中心;山东航空学院机场学院

关键词:装配式建筑;建筑设计;全流程优化

引言:在环境承载压力持续增大的背景下,双碳目标的提出为各行业绿色化、低碳化转型指明了方向。作为能量消耗及碳排放重要领域,装配式建筑已凭借自身工厂预制资源集约等优势,逐渐成为建筑绿色低碳转型的核心路径,但不容忽视的是,其优势的发挥高度依赖于工厂化生产逻辑,而此逻辑的核心支撑点则在于设计阶段。如若在设计源头阶段未充分融入模块化、协同化工业思维,存在一定纰漏,会致使工厂生产效率低的同时,甚至会诱发现场装配冲突等问题。由此可见,积极对本课题进行研究具有重要借鉴价值。

一、装配式建筑设计的重要作用

装配式建筑设计主要是通过前瞻性规划为项目全流程赋能,其核心作用价值主要体现在如下两个方面:

(一)有利于降低项目综合成本

设计环节的全面统筹,在切实降低工作成本等方面有着无可替代的作用。其一,可通过多专业需求前置,切实减少后期变更成本,设计环节可通过将建筑结构、机电等各独立环节的需求提前融入预制构件设计中,精准明确构件尺寸以及接口方式,通过定制化设计,从源头上避免存在施工变更调整。其二,可通过现场施工模式设计优化,最大程度压缩人工以及时间成本。后续并不会受施工顺序混乱的影响,而致使窝工现象出现[1]。

(二)有利于减少质量风险

构件精度属于保障装配式建筑质量的核心内容,而设计环节便可为其提供扎实保障,合理杜绝质量隐患问题。具体而言,设计阶段,文件会详细对预制构件核心技术参数进行设定。而后,工厂会参照标准化设计文件,完成自动化生产保障构件,质量更为均匀。此举在切实提升预制构件一次验收合格率等方面有着重要价值,可从根本上减少质量风险等尴尬问题发生。

二、工程建设中装配式建筑全流程设计要点

(一)前期策划与技术选型阶段

1. 预制范围以及预制率确定

预制范围确定,一方面,要充分参照当地工业产能、运输有效半径等指标进行测算,避免因盲目追求高预制率,致使构件生产周期被迫延长,出现更多额外成本。另一方面,还要自觉从构建优先级层面精准对预制范围进行确定,择优选择生产装备便捷度高、标准化程度强的构件,并通过先预制高优先级配件后,按需选择低优先级配件等实践逻辑,形成最大化成本优势。至于预制率确定工作,则要以实现品质与成本的有机平衡为工作主线,具体问题具体分析。针对成本相对敏感的保障房项目,尽可能将预制率控制在 60% 至 70% 左右,既最大程度利用预制便捷优势降低成本,亦无需过度依赖复杂预制构件生产能力。反之,针对那些追求高端品质的住宅项目,则尽可能将预制率提升至80% 左右。通过工业化、规模化生产,最大程度缩短现场施工周期,快速交出优质工程答卷 [2]。

2. 模数协调体系针对式设计

作为装修风格一体化、构件质量标准化的实践核心,模数协调体系的针对性设计尤为关键。

具体实践环节,要自觉将重点放在基准模数确定上,严格将建筑平面柱网、层高等尺寸做统一处理,确保预制构件与现场需求高度匹配,最大程度减少现场裁切等问题。此外,还要高度重视构件与装修模式的适配优化,例如,某住宅项目初期将建筑开间宽度设定为 3.6m,因此在设计阶段,便可积极将预制内墙板宽度设置为 1.2m ,保障可恰好拼接 3 块,并且不存在尺寸余量,同时选择尺寸为 600×600mm 的正方形瓷砖,保障沿着墙板高度、宽度方向可恰好铺贴 2块瓷砖,后续在装修期间无需任何剪裁便可全部铺满于墙面,最大程度减少瓷砖损耗。

3. 结构体系选型设计

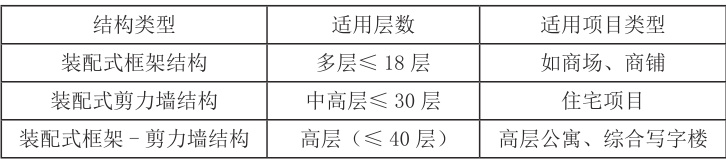

作为施工难度的关键参数,结构体系需充分结合项目高度以及空间需求选择进行针对性设计。其中,不同结构体系适配场景详情见下表 1 所示。后续可严格依据表1,因地制宜的选择最优结构体系。

表1 不同结构体系所适配的场景

(二)执行阶段

1. 构件深化设计

构件深化设计要严格聚焦生产可行、装配便捷等核心目标,细致化对构件全维度参数进行设置。一方面,可将重点放在结构参数明确上,严格以保障构件力学性能达标为工作主线,精准设定构件关键尺寸允许偏差,为构件精准成型助力。另一方面,要重视装配细节的完善,如针对易破损性构件:预制楼梯踏步等,在设计阶段,通过边角防护增加的措施,从根本上规避装配损耗 [3]。

2. 多专业协同设计

装配式建筑设计诸多专业,如若在设计阶段就存在构件与现场服役,管线冲突等问题,将会使得整体的工期不可控。因此,为有效规避此些问题,需正视 BIM 技术等应用价值,通过技术赋能,在设计阶段同步开展碰撞检测,进一步核验是否存在管线预制件与预留孔位错位冲突问题,真正通过多专业协同设计,显著助推施工周期缩短。

3. 施工与生产衔接设计

作为提升工厂生产与现场施工衔接的重要环节。此设计工作落实期间,要高度重视生产与施工进度的有机协同,充分参照现场施工计划,在设计文件中明确对于构件生产与出厂时间进行标定,确保不会出现构件过早生产或构件生产滞后等问题 [4]。除此之外,在现场工作端发力也尤为重要,针对现场吊装及装配优化等层面设置定制化吊装方案,严格参照预制构件重量,进一步对吊点位置进行明确,并提前对吊点强度进行核算,确保能够通过细节的严格把控,优化提升装配成功率。

(三)运维阶段之重视全生命周期延伸

1. 构件耐久性设计

耐久性设计直接影响装配式建筑可服役年限。为此,在此环节,一方面可将重点放在材料选择上,充分结合项目所在地气候条件特征,选择耐候性强的优异材料,确保能够从根源上提升构件耐用性。另一方面,可将重点放在耐久性防护细节设计之上,加强对构件表层防护的重视,统一在预制构件表层涂刷防渗剂等措施,阻断外界杂质侵入路线,并最大程度减少构件表层磨损 [5]。

2. 可改造性设计

基于价值分析视角可改造性设计实践工作落实,能够切实为后期建筑功能的切实调整预留充足空间,从而最大程度助力建筑价值延长。因此,在此环节,要尽可能将重点放在构件可采集与重复性设计工作上,积极采用可拆卸设计手段,保障后期,如若需要更改能够快速实现拆卸重装,且不会对构件完好率造成损害,真正实现价值最大化。同时,还要高度重视技术创新的应用,通过技术赋能等手段,持续为可改造性设计造势。如可以建筑全流程管理 BLM 平台为支撑,高度整合设计、施工、运维各阶段数据,并充分利用模拟仿真技术,提前对建筑后期现实改造需求进行预判,以此为基础持续优化构件设计布局方案,确保后续即使在面对业态调整任务时,无需大规模对构件结构进行改造,仅通过重组,便可完成指定调整任务。

结论:综上所述,从设计源头入手,掌握全生命周期设计要点,可切实解决装配式建筑设计环节纰漏问题,既能够从源头上规避生产端非标准化损耗,亦能够最大程度减少现场装配冲突返工。未来阶段,为切实保障装配式建筑核心优势能够得到最大程度释放,在设计端发力环节,可着重将重点放在先进技术等技术的引入上,通过技术的持续赋能,真正为建筑绿色集约发展转型增添力量。

参考文献:

[1] 耿慧玲 . 装配式建筑设计在工程建设中的应用与研究 [J]. 建材发展导向 ,2024,22(14):40-42.

[2] 翟玉茜 . 装配式建筑的设计施工一体化实现机制研究 [D]. 天津理工大学 ,2024.

[3] 辛伟 , 高爽 . 装配式建筑设计要点及其国内发展趋势浅析 [J]. 居舍 ,2024,(15):118-121.

[4] 玄良君, 李文明, 任育斌. 建筑工程中装配式建筑标准化设计研究[J].现代工程科技 ,2025,4(07):61-64.

[5] 毛艳伟, 窦文娟. 装配式建筑在绿色建筑低碳设计中的实践与发展[J].中国建筑金属结构 ,2025,24(03):40-41+161.

作者姓名:张峥嵘 ;性别:男 ;出生年月:1986 年6 月;籍贯:湖南省娄底市 民族:汉族;最高学历:博士研究生 ;目前职称:中级;研究方向:建设工程

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)