文化传承与规则启蒙:传统节日在小学道德与法治教学中的双重育人路径研究

吴瑞芳

张家港市实验小学 江苏 张家港 215600

引言

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调:“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,为民族复兴立根铸魂。”小学阶段是价值观形成的关键期,道德与法治课程作为落实立德树人根本任务的关键课程,承担着文化传承与规则培育的双重使命。然而,当前教学中存在重习俗轻内涵、重娱乐轻育人等现象,导致传统节日教育沦为“文化表演”或“知识灌输”。如何挖掘传统节日的双重育人价值,构建文化传承与规则启蒙协同发展的教学路径,成为亟待解决的课题。

一、传统节日的双重育人价值:文化传承与规则启蒙的内涵解析

(一)文化传承:传统节日的精神基因库

传统节日是中华文化的时间刻度与精神坐标。从春节团圆守岁到清明祭祖踏青,从端午龙舟竞渡到中秋赏月思亲,每个节日都凝结着中华民族的价值共识:春节强调家庭团聚背后的“家和万事兴”伦理观,清明祭祖体现“饮水思源”的感恩意识,端午赛龙舟传递“团结协作”的集体主义精神,中秋赏月蕴含“天人合一”的自然观。这些文化基因不是抽象的概念,而是通过相对应的具体习俗实现的代际传承。传统节日教育的首要目标,是引导学生在参与习俗中理解文化符号的意义,形成文化认同.[1]

(二)规则启蒙:传统节日的行为规范场

规则是文化的外在表现,传统节日中蕴含着丰富的规则意识教育。一方面,节日习俗本身包含着明确的行为规范:如春节“长幼有序”的拜年礼仪、端午包粽子时“分工协作”的劳动规范;另一方面,节日活动延伸出社会规则:如春运期间“文明乘车”的公共秩序、景区“保护文物”的游览规则。这些规则不是生硬的条文,而是通过情境体验、情感认同、行为内化的过程自然习得的。

二、小学道德与法治课堂中传统节日教育的现实困境

(一)内容取舍:重形式轻内涵

部分教师将传统节日教育简化为节日知识问答或习俗展示活动。例如,在教授春节时仅讲解年兽传说、贴福字步骤,却忽略团圆背后的家庭伦理;教学端午时聚焦吃粽子和赛龙舟,而并没有引导学生思考屈原爱国精神的时代价值。这种碎片化教学导致文化传承流于表面,难以触及精神内核。

(二)实施方式:重课堂轻生活

受应试思维影响,部分课堂将传统节日教育局限于教室空间,采用“讲授+ 图片”的单向灌输模式。例如,进行清明节教学时,仅播放纪录片,未组织学生参与社区祭扫或家庭追思;进行中秋节教学时,仅展示月饼图片,没有引导学生与家人共同制作月饼、分享团圆故事。这种“去生活化”的教学,割裂了节日与真实生活的联结,削弱了文化体验的深度。[2]

(三)价值引领:重个体轻社会

部分教学过度强调节日对个体的情感满足,如春节的“快乐”、中秋的“幸福”,却忽视其对社会规则的培育功能。例如,春节压岁钱习俗仅被解读为长辈对晚辈的关爱,未延伸至“合理使用零花钱”的消费规则;端午赛龙舟活动仅仅关注比赛胜负,而没有引导学生思考“团队协作”的重要性。这种“个体化”解读,弱化了节日教育的社会价值。

三、双重育人路径的构建策略:文化传承与规则启蒙的协同发展

(一)课程开发:三维融合,构建“文化——规则”一体化内容体系

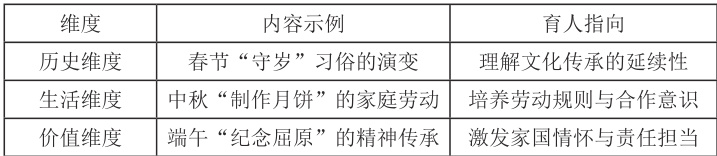

以 2022 版新课标为依据,将传统节日内容与“我们的节假日”“家乡的喜和忧”“骄人祖先 灿烂文化”等主题单元有机融合,构建“历史维度——生活维度——价值维度”的三维内容体系(见表1)。

表 1

例如,在三年级上册“我们的节假日”单元,设计“清明文化周”主题活动:第一课时通过“节气与节日”科普视频,讲解清明作为自然节气与人文节日的双重属性(历史维度);第二课时组织“家庭追思会”,指导学生撰写简短祭文、为长辈做一件小事(生活维度);第三课时开展“英雄故事会”,讲述陈祥榕等当代英雄的事迹,讨论“新时代如何传承爱国精神”(价值维度)。通过三维融合,实现文化认知、生活体验与价值引领的有机统一。

(二)教学实施:双轨推进,实现文化浸润与规则养成的同频共振

1. 显性课程中的深度渗透

将传统节日作为主题,设计体验、探究、反思的教学流程。例如,五年级下册“我们的公共生活”单元,以“春节里的文明密码”为主题,开展以下活动: ① 观察记录:春节走亲访友时,哪些行为是受欢迎的?哪些行为可能引起矛盾?如过度燃放鞭炮、频繁劝酒; ② 规则解码:通过小组讨论,梳理“春节社交礼仪十项注意”,如主动问好、不大声喧哗、尊重不同习俗; ③ 实践应用:设计“文明春节倡议书”,在社区宣传栏张贴。这种“问题发现——规则提炼——行为实践”的教学流程,将节日习俗转化为具体的行为规则。

2. 隐性课程中的浸润滋养

通过校园文化、家校协同构建节日教育生态 [3], 例如,学校可设立“节日文化角”,展示各节日的历史渊源、民俗实物等;开展“节日小达人”评选,鼓励学生记录家庭节日故事;联合家长开展“我们的节日”亲子活动。这种学校、家庭、社会协同的教育模式,让学生在真实情境中感受文化温度,内化规则要求。

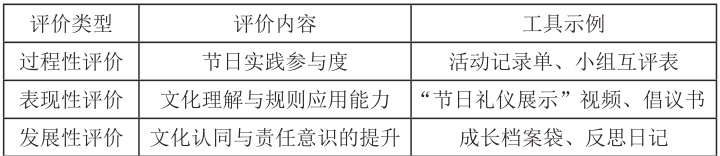

(三)评价体系:多元建构,关注文化传承与规则成长的动态发展

改变单一的“知识测试”评价方式,构建“过程性评价 + 表现性评价 + 发展性评价”的多元体系(见表2)。

表 2

例如,在六年级“传统节日中的家国情怀”主题学习后,教师可要求学生完成三项任务: ① 记录家庭中秋夜的对话(过程性评价); ② 制作“我心中的中秋”手抄报(表现性评价); ③ 撰写《传统节日与文化自信》演讲稿(发展性评价)。通过多元评价,全面反映学生在文化传承与规则启蒙方面的成长轨迹。

结论

传统节日是小学道德与法治课程取之不尽的育人资源。其蕴含的文化基因与规则要素,为“文化自信”与“责任意识”等核心素养的培育提供了天然载体。通过构建“三维融合”的课程体系、“双轨推进”的教学实施与“多元建构”的评价机制,能够实现文化传承与规则启蒙的协同发展,让传统节日在新时代焕发育人活力。未来研究可进一步探索传统节日教育与跨学科主题学习的深度融合,为德育课程的创新发展提供更多实践样本。

参考文献:

[1] 王 宁 . 传 统 节 日 的 现 代 转 化 与 文 化 认 同 建 构 [J]. 文 化 研究 ,2020(03):45-56.

[2] 费孝通 . 中华文化在新世纪面临的挑战 [J]. 北京大学学报 ( 哲学社会科学版 ), 1999(01):1-6.

[3] 檀传宝 . 学校道德教育原理 [M]. 北京 : 教育科学出版社 , 2015.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)