浅析地铁保护区范围内工程项目施工管理策略

黄东升

上海泾东建筑发展有限公司

引言

地铁保护区的建设项目具有独特的特点和复杂的性质。地铁作为城市轨道交通体系中的关键元素,其运行安全对城市交通的顺畅和居民出行的安全性有直接影响。在地铁保护区范围内进行施工时,不仅要考虑到施工本身的进度和质量,更要保障现有地铁系统的正常运营。因此,确保施工安全并避免对地铁系统产生影响,是施工管理面临的核心挑战。本文旨在分析地铁保护区施工的特点与管理要求,探讨施工前期的风险评估与方案设计、施工过程中的安全控制、协调管理等策略。

一、地铁保护区施工的特点与管理要求

(一)地铁保护区的定义与保护基本原则

地铁保护区是指地铁线路及其设施周边的一定范围,在此区域内进行的施工活动必须受到严格控制,以避免对地铁线路、设备及其运行安全造成任何影响。地铁保护区的划分标准通常会考虑到不同地铁系统的技术特征,如地铁隧道的深度、地面建筑物的性质以及地铁设备的敏感性等,最大程度地保障地铁设施的安全运营。

轨道交通保护基本原则如下:

(1)落实上海科技委技审意见要求,满足技审意见中变形要求。

(2)需严格遵循《上海市地铁沿线建筑施工保护地铁技术管理暂行规定》,在启动涉及地铁周边的建筑工程前,务必办理地铁监护相关手续,实施必要的监护策略后方可进行施工等相关要求。

(二)地铁保护区施工的法律法规与技术规范要求

在地铁保护区内进行施工,施工单位需确保不对地铁系统造成任何影响,严格遵循安全管理规定,各类作业都需要按照相关标准和技术要求执行。在开工之前,施工单位需进行详尽的法律与技术评估,以确保其施工计划的合规性和可操作性。建筑企业需要创建详细的建设计划以及独特的安全控制策略。轨道交通保护技术要求:

当发生下列情况时,施工单位应及时预警,并采取可靠应急措施,保证地铁线路安全。在以下情形中,施工单位需迅速进行预警,并实施有效的应急措施,以确保地铁线路的安全。

如果地铁结构的位移、沉降或上升,或是收敛变化量连续三天每天的变化在同一方向达到 0.5 毫米。

当观测值达到设定的最大变形值的0.

二、施工前期的风险评估与方案设计

(一)建筑结构安全初始状态综合评估方法

施工前期,首先需要对地铁保护区内的建筑结构进行安全初始状态评估,确保这些结构在施工过程中能够承受施工活动可能带来的影响。评估过程中,施工单位需要结合先进的结构分析工具和技术手段,全面评估地铁周围建筑的抗震、抗压等性能。此外,通过技术手段评估施工过程中可能引发的风险,制定相应的防护措施,确保建筑物和设施在施工期间的稳定性和安全性。

(二)施工方案的安全性、可行性与经济性优化

根据工程的特性,制定一个既高效又科学的施工计划。根据施工现场的具体情况和地铁保护区的特殊要求,优化施工方案,采取有效的技术手段和工艺措施,确保施工过程中不会对地铁的正常运行造成影响,同时,不增加额外费用的情况下,提升整体工程的经济效益和管理效率。本项目具体分区、围护设计及施工顺序如下:

基坑的挖掘总面积约为 38700 平方米,计划分成六个区块进行建设。A 区的基坑占地9980 平方米,挖掘深度接近 11.0 米。B 区基坑占地 13740 平方米,开挖深度 14.5 米;C 区基坑占地 11350 平方米,开挖深度 14.5 米;近地铁侧 D1 区基坑占地 1375 平方米,开挖深度 12.0 米;近地铁侧 D2 区占地 1130 平方米,开挖深度 11.0 米;近地铁侧 D3 区基坑占地1115 平方米,开挖深度约12.0 米。先开挖施工A 区;待A 区地下室结构回筑完成B1 板并设置换撑后,开挖施工B 区;待B 区地下室结构回筑至B1 板并设置换撑后,开挖施工C 区;待C 区地下室结构回筑至正负零后,同步开挖施工 D1、D3 区;待 D1、D3 区地下室结构完成底板后,开挖施工D2 区。

在基坑的西侧 D1、D2、D3 区域,紧邻地铁的外墙和隔墙使用 1 米厚的地下连续墙,深度为 28 至 32 米。其他区域的三层地下基坑采用 0.8 米厚的地下连续墙,深度为 28 米。对于其余区域的二层地下基坑,采用间距为 1100 的 Φ900 灌注桩。基坑整体外圈采用 0.8 米厚 TRD(地铁保护区) +0.7 米厚 CS 米(非地铁保护区)作为止水帷幕,外圈地墙坑内侧采用三轴搅拌桩槽壁加固(桩长30米,搭接 0.25m) ),加固体水泥掺量不小于 25% 。地墙接头型式:地铁保护区外圈地墙为十字钢板,其他为锁口管。在 C 区域的两个支撑上加装混凝土伺服系统,同时在 D 区域的两条支撑上配置 Φ609 钢支撑伺服系统。D 区挖土区域全方位加固,地基底部铺设型钢作为换撑加强。

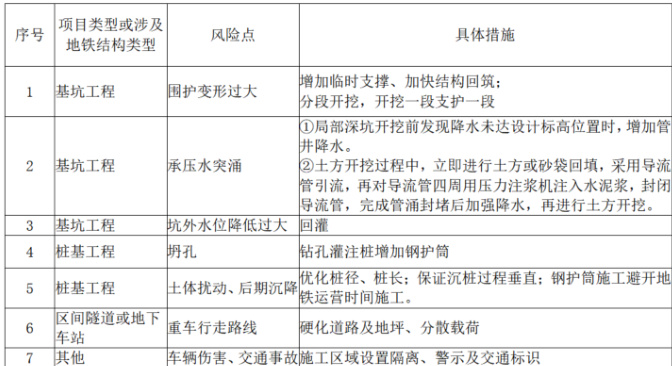

(三)地铁保护区内危险源、风险点及具体措施

三、施工过程中的安全控制与监测技术

(一)实时监测与预警系统的应用

地铁保护区施工过程中,通过布设多种监测设备,如坑外回灌兼观测井水位智能监测系统、地墙测斜监测传器、振动传感器、位移传感器、轴力监测传感器、地铁沉降量监测系统、地铁收敛值监测系统等,能够实时监控施工过程中的坑外承压水位降升、地面沉降、围护测

斜、围护水位位移、立柱沉降等关键指标。利用先进的数字化技术和智能化监控手段,实时监测与预警系统可以大大提高施工过程中的安全性。

(二)施工过程中的风险防范与应对措施

在地铁保护区内进行施工时,重点在于控制地下构造的相关作业,具体涉及:围护桩基础作业、地下水位降低及减压、基坑掘挖和支护工程、地下结构的建造与支撑转换,以及信息化工程等多方面的施工。

地下各阶段施工中,需重点加强对地铁区间段的监测,针对施工过程中可能存在的问题或风险,采取以下应对措施:

(1)对于加固区与桩基位置的重叠地段,应优先进行加固工程,然后再进行桩基施工,以确保加固土层的完整性。靠近地铁的侧加固和桩基施工必须严格依照设计图纸和施工方案中的要求顺序进行,不得随意更改施工流程。

(2)支撑系统的轴力安排:在施工现场的挖掘区域,设计并设置钢支撑的控制系统,轴力设计应主要依据围挡结构的位移控制为指导原则。

(3)基坑内的抽水应遵循“适时、适量、可控”的原则,以确保地下水位维持在安全水位,防止出现过度抽水的现象。在坑内外设置监测井并加强观测,必要时进行补水。降水井和监测井应放置在地基加固区域之外的地方。

在降水期间,现场实施全天候监控报告制度,严禁过度抽取承压水。

(4)进行开采准备条件的验收。

在进行大坑开挖之前,应先完成地铁邻近侧边坑的围护和加固工作。在进行基坑开挖之前,必须通过降水试验确认围护结构的止水性能和密闭性。

(5)在地铁一侧的基坑开挖中,单个土体的开挖和支撑作业需在 24 小时内完成,且对于钢支撑部分,施工时间必须严格限制在 12 小时以内。挖掘作业完成后,迅速进行基础层的混凝土浇注,从而加快底板施工的完成进度。

四、协调管理与多方沟通机制

(一)施工单位与地铁运营方的协调机

施工单位应与地铁运营方建立稳定、顺畅的协调机制,确保施工活动能够与地铁的日常运营相互配合,避免产生干扰和安全隐患。尽早向运营团队提交详细的施工计划,严格按照计划开展工作。同时,在施工期间,施工团队必须频繁向地铁运营商汇报进展,并迅速告知施工中可能影响地铁运营的情况。与此同时,制定适用于轨道交通的专项应急响应策略,并进行相关演练。

(二)政府监管部门与相关利益方的协作模式

本文聚焦地铁保护区施工管理,深入剖析了其中的关键问题并提出了应对策略。在施工管理中,安全措施至关重要,它直接影响地铁的正常运行并确保施工人员的生命安全。风险评估可快速识别潜在威胁,为制定决策提供重要的信息保障。设计方案必须科学且合理,以确保施工过程的可行性和安全性。通过多方合作可以优化资源配置,增强协作效能,确保工程的顺利进展。随着科技飞速发展,未来地铁保护区施工管理将迎来新的优化契机。技术革新与体制完善将成为促进发展的两大核心动力。在后续工程项目中,充分利用数字化技术,如智能监测系统、大数据分析等,提升施工管理效率,精准把控施工动态,最大程度降低施工对地铁运营的干扰。同时,持续加强多方协调机制建设,明确各方职责,畅通沟通渠道,凝聚各方智慧与力量,共同推动地铁工程项目安全、高效、顺利开展。

五、结语

本文聚焦地铁保护区施工管理,深入剖析了其中的关键问题并提出了应对策略。在施工管理中,安全措施至关重要,它直接影响地铁的正常运行并确保施工人员的生命安全。风险评估可快速识别潜在威胁,为制定决策提供重要的信息保障。设计方案必须科学且合理,以确保施工过程的可行性和安全性。通过多方合作可以优化资源配置,增强协作效能,确保工程的顺利进展。随着科技飞速发展,未来地铁保护区施工管理将迎来新的优化契机。技术革新与体制完善将成为促进发展的两大核心动力。建议在后续工程项目中,充分利用数字化技术,如智能监测系统、大数据分析等,提升施工管理效率,精准把控施工动态,最大程度降低施工对地铁运营的干扰。同时,持续加强多方协调机制建设,明确各方职责,畅通沟通渠道,凝聚各方智慧与力量,共同推动地铁工程项目安全、高效、顺利开展。

参考文献

[1] 张恒文, 姚恐龙, 周云强, 等. 下穿盾构隧道的地铁运营线路变形控制标准研究[J].工程建设标准化 ,2025,(01):73-76.

[2] 林毅 . 基坑工程施工对邻近既有地铁的安全保护技术研究 [J]. 江西建材 ,2024,(12):356-358.

[3] 林永辉 . 对地铁消防系统中的气体灭火设备进行安装和质量管理的简要探讨 [J]。Juye, 2024, (12): 179-181.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)