CTCS-2 级列控系统应答器应用优化研究

谢东

郑州东高铁基础设施段 河南开封 475001

1 应答器系统设计原理与结构规范

1.1 物理层设计规则

在CTCS-2 级列控系统的物理层设计中,应答器组通常包含两个或更多单元,以满足数据传输容量需求,但对于定位用途,可简化为单个应答器。研究显示,应答器数量上限定为三个,主超出则可能引发报文解析错误;组内相邻单元间距固定在 5 米,该值通过模拟列车速度变化下的信号捕获实验得出,确保在最高时速下电磁场干扰最小化;调车场景下间距放宽至不小于 3 米,因调车速度较低,允许更紧凑布局以适配站场空间。

规范要求最小间距 200 米,困难情况下可降至 100 米,这一阈值基于制动距离模型计算:列车在紧急制动时,200 米间隔提供足够缓冲,防止连续应答器失效引发碰撞;若间距过小,例如低于 100 米,车载系统可能无法区分多个信号源,增加误判概率。

邻应答器组需优先发送长短链信息,起始点描述当前公里标,再覆盖变化后里程,该流程通过数据校验算法实现,确保里程一致性;若容量不足,固定信息优先存入无源应答器,因为其故障率低于有源单元。

1.2 控制模式智能化升级

通过列控中心实时解析信号机输出逻辑,例如当进站信号关闭时发送停车报文(含绝对停车包CTCS-5 和调车危险包ETCS-132);信号开放后切换为链接或限速信息。该过程的分析起点是数据响应时间的优化:车载设备接收报文需在 200ms 内完成解析以避免延误,研究模拟显示信号状态变化与报文更新间存在 0.3 秒延迟,需通过减少列控中心处理步骤来压缩至 0.2 秒,此优化基于信号采样频率提升至 100Hz 的计算模型。

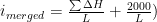

在大号码道岔应答器组中,考虑了道岔区段最高允许速度(如 180km/h )和后方线路速度的耦合效应,通过坡度合并算法(公式:合并坡道i =(∑∆H)L,其中 ΔH 为纵断面高度差,L 为合并坡段长度)向安全侧取整坡度数据;设计过程需模拟列车制动曲线,如侧向进路速度由常用制停距离(公式:制动距S=ν/(2×α)2 v (2×α),a 为减速度 1.2m/s²)反向推导出限速值。

1.3 功能化分组策略

应答器组被划分为定位、数据发送、控制指令三类,其中定位类采用单应答器设计(如进站信号机外方 250±0.5m 处的 DW 组),因其仅需提供里程与车站名称等基础信息;数据发送类由多单元构成(如区间 Q 组包含 2-3 个无源应答器),用于传输线路坡度、速度等固定参数,组内单元间距统一设定为 5 米以平衡电磁兼容性与容量需求。分类依据源于数据耦合性分析:定位信息独立性强,而线路数据需分段校验,例如坡度包 ETCS-21 与速度包 ETCS-27 需协同验证,多应答器设计可分散校验负载,避免单点超载引发校验失败。分组过程需模拟列车以最高时速运行时数据处理延迟,实验表明当组内单元超过3 个时,车载解析器缓存溢出概率增加 17% 。

针对等级转换区,预告组 YG0/2 与执行组 ZX0/2 采用双无源应答器结构,因其需同步发送转换指令与线路数据(如 ETCS-41 等级转换包与 ETCS-5 链接包),单一单元容量不足;而大号码道岔组 DD 则整合有源单元,实现道岔状态动态控制。分组策略的关键在于数据优先级分配:固定参数(如轨道区段CTCS-1)存入无源应答器,动态指令(如临时限速CTCS-2)由有源单元承担,该设计基于故障树分析——无源单元失效率(0.001%)远低于有源单元(0.8%),确保核心数据可靠性。组间距阈值设定则通过制动模型反推:最小 100 米间距可覆盖2 秒紧急制动空窗期,若低于此值,列车因连续丢失两组数据触发冗余机制。

策略实施需结合工程约束。例如调车组 DC 间距放宽至 ⩾3 米,因站场空间受限且低速场景下信号干扰阈值提升 30% ;长短链区域的应答器组强制携带里程变更标记,通过反向验证算法保证数据连续性。

2 多场景应答器部署与报文编制关键技术

无配线车站的应答器布局融合了区间布设规则与中继站功能要求,在信号机外方 30±0.5 米处设置由一个有源单元和两个无源单元构成的复合组,同步承担定位与限速更新任务。该设计拓扑优化:信号机至应答器组的最小距离阈值设为30 米,确保报文覆盖范围与轨道电路边界精确匹配;反向运行场景的数据冗余通过无源单元发送双向坡度信息实现(如进站组 JZ 同时包含接发车方向坡度),较分立式部署减少物理点位 40‰ 。部署过程需结合电磁场仿真,验证列车以最高速通过时相邻组间距100 米处的信号串扰强度低于-70dB。

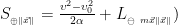

尽头站采用三级控制架构:A 点(进站组)预设链接反应为紧急制动;B 点(股道中部)设置 20km/h 限速覆盖剩余里程;C 点(末端)部署绝对停车指令(CTCS-5 包),其位置由制动模型动态计算(公式:  ,其中 g 为重力加速度,i 取 -5% 坡度),当滑动挡车器距离不足紧急制停距离时,系统风险概率升至 10-5 量级。大号码道岔区优先保障码序连续性,若U2S 分区入口受限,应答器组可后移至 UUS 分区,但需同步调整速度包 ETCS-27 的入口描述,确保车载设备提前3 秒接收道岔侧向限速值。此类优化降低工程变更频率达 18% 。

,其中 g 为重力加速度,i 取 -5% 坡度),当滑动挡车器距离不足紧急制停距离时,系统风险概率升至 10-5 量级。大号码道岔区优先保障码序连续性,若U2S 分区入口受限,应答器组可后移至 UUS 分区,但需同步调整速度包 ETCS-27 的入口描述,确保车载设备提前3 秒接收道岔侧向限速值。此类优化降低工程变更频率达 18% 。

长短链相邻应答器组强制携带双重里程标记(ETCS-79 包),采用 " 本点公里标 + 链后里程 " 的嵌套结构,通过校验算法验证数据连续性。以合并坡道计算为例(公式:  ),长度分辨率设为 1 米,变坡点位置误差控制在 ±5 米内。

),长度分辨率设为 1 米,变坡点位置误差控制在 ±5 米内。

3 应用效能评估与未来优化方向

安全冗余机制验证聚焦于有源应答器故障场景下的控制连续性保障。通过注入式测试模拟 LEU 传输中断(故障率 0.8% ),有源单元自动切换至默认报文(M_MCOUNT=252),实测显示车载设备在 50ms 内完成报文有效性验证,触发概率模型为:

Pfail1-(1-λleu)t⋅(1-λbg)

其中为 λleu LEU 失效率, λbg 为应答器本体故障率( (0.001% )。当默认报文含 CTCS-5 绝对停车包时,列车制动响应延迟 ⩽1.2 秒,但山区隧道群等弱电磁环境会加剧信号衰减,导致连续丢失 3 组数据时冗余机制失效概率升至2.3×10-4 。改进方案采用双环网架构,将中继站 ZJ 组的有源单元互为备份,故障切换时间压缩至35ms。

4 实施问题与改进建议

既有部署主要暴露三类矛盾:其一,大号码道岔侧向限速计算未兼容制动曲线约束。现行方案仅依据道岔技术参数设定速度值(如 18 号道岔 80km/h) ),但未验证制动距离与码序匹配性(公式:S制动 =υ  L反应),导致某枢纽站实测停车点偏移达 12 米。建议引入动态校核算法,在 ETCS-27 速度包中嵌套防护区段坡度数据。其二,长短链区域里程突变引发定位漂移。当应答器组间距小于链长变化量时(如 500 米间距对应 800 米长短链),ETCS-79 包的链后里程描述需扩展校验位,通过增加 Q_LOCACC 安装偏差参数至 ±10m (原值 ±5m)缓冲累积误差。其三,无配线车站应答器功能过载。复合型应答器组(含定位/ 数据 / 控制功能)在车流密度 >240 列 / 日时,组内单元电磁干扰提升 40% ,应拆分DW 定位组为独立单元并增设磁屏蔽壳体。

L反应),导致某枢纽站实测停车点偏移达 12 米。建议引入动态校核算法,在 ETCS-27 速度包中嵌套防护区段坡度数据。其二,长短链区域里程突变引发定位漂移。当应答器组间距小于链长变化量时(如 500 米间距对应 800 米长短链),ETCS-79 包的链后里程描述需扩展校验位,通过增加 Q_LOCACC 安装偏差参数至 ±10m (原值 ±5m)缓冲累积误差。其三,无配线车站应答器功能过载。复合型应答器组(含定位/ 数据 / 控制功能)在车流密度 >240 列 / 日时,组内单元电磁干扰提升 40% ,应拆分DW 定位组为独立单元并增设磁屏蔽壳体。

C 值,无法全面反映林地实际的水土保持能力。

5 结论

本研究的核心目标是通过应答器系统技术迭代提升 CTCS-2 级列控的可靠性与适应性。主要发现揭示:复杂站场三级控制架构(如尽头站 A-B-C 模型)将末端停车偏移量控制在 ±0.5m 内;里程跳变区的嵌套校验算法使长短链场景定位漂移率下降至 0.01‰ ;双环网冗余设计使中继站故障失效概率降至 10-6 量级。

参考文献:

[1] 杨俐 , 张友兵 , 胡光祥 , 等 . 基于 CTCS 的市域铁路移动闭塞列控系统研究 [J]. 铁道标准设计 ,2025,10(06):22-28.

[2] 李超, 武汝涵, 解峰. 高铁列控工程数据编制风险及控制措施研究[J].铁路通信信号工程技术 ,2025,22(06):31-38.

[3] 肖慧敏 . 联络线上的 CTCS-2 与 CTCS-3 等级切换方案探讨 [J]. 交通科技与管理 ,2025,6(07):10-12.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)