基于双重预防与网格化融合的精细化安全管理模式探索

耿立然

石横特钢集团有限公司 271612

引言

长期以来,许多企业的安全管理仍停留在“事后处理”的被动模式,重在事故发生后的调查与问责,而对事故前的风险识别与隐患治理重视不足,导致管理效果事倍功半。本文以某微粉车间在安全管理领域的成功实践为例,深入探索将双重预防机制的内容优势与网格化管理的框架优势有机结合,构建一种“双网融合”的精细化安全管理新模式。该模式旨在通过网格化手段,将双重预防的各项要求转化为每个岗位、每位员工的具体行动,从而打通安全责任落实的“最后一公里”,实现从“要我安全”到“我要安全、我会安全、我能安全”的根本性转变,全面提升企业的本质安全水平。

1 精细化安全管理模式的理论基础与核心内涵

1.1 双重预防机制:风险管控的“防火墙”

双重预防机制是现代安全管理的核心,包含两道紧密衔接的防线。第一道防线是“风险分级管控”,其本质在于“防范未然”,要求企业系统性地辨识生产工艺、设备设施、作业环境和人员行为中的各类危险源,并根据其可能导致事故的后果严重性及可能性进行科学的风险评估与分级(1-4 级),进而针对不同等级的风险制定并落实差异化的管控措施,从源头上遏制事故发生的条件,此防线如同构筑了一道主动防御的“防火墙”,旨在将风险始终控制在可接受的范围内。而第二道防线——“隐患排查治理”,则是这道“防火墙”的动态保障,其核心是“亡羊补牢”前的“查漏补缺”,是在风险管控的基础上,对系统中人、机、环、管等各要素的状态进行动态、持续的监督检查,及时发现因风险管控措施失效、弱化或出现新的变化而产生的事故隐患,并立即启动从排查、登记到治理、销项的闭环管理程序,确保了“防火墙”的完整性和有效性,能及时修复其漏洞,从而防止潜在风险演变为现实的事故。

1.2 网格化管理:责任落实的“承重墙”

网格化管理作为一种精细化的组织管理模式在于“区域分割、责任到人”,是确保安全责任落实的坚实“承重墙”。在安全管理领域,通过将整个生产区域和管理层级,按照地理位置、设备布局或组织结构划分为边界清晰的网格单元,并依据“定级、定格、定人、定责”的原则,为每个单元明确指定责任人,将设备巡检、现场监督、隐患上报等具体安全职责精准赋予到人。此模式构建起一个全覆盖、无缝隙的责任体系,将宏观的安全目标分解为微观、可执行的网格任务,解决了传统管理中“人人有责”最终沦为“人人无责”的弊病,使安全责任从抽象的概念转变为具体的、可量化、可追溯的岗位行为,让每一位员工都成为其所在网格的“主人”。

1.3“融合”的必然性:内容与框架的有机统一

双重预防机制与网格化管理的融合具有内在的必然性和深刻的互补性,双重预防机制提供了安全管理的核心内容,系统地回答了“管什么”(风险和隐患)和“怎么管”(管控与治理措施)的问题,需要一个有效的载体来承接和落地。而网格化管理则提供了责任落实的基本框架,它清晰地回答了“谁来管”和“管哪里”的问题。一个没有具体内容的责任框架是空洞的,而一套缺乏责任框架的管理内容则难以执行。因此,二者的融合就是将双重预防的“内容”精准地填充到网格化管理的“框架”之中,使风险点成为网格内的管控对象,隐患排查成为网格员的日常职责。

2 基于双重预防与网格化融合的管理模式构建

2.1 总体架构

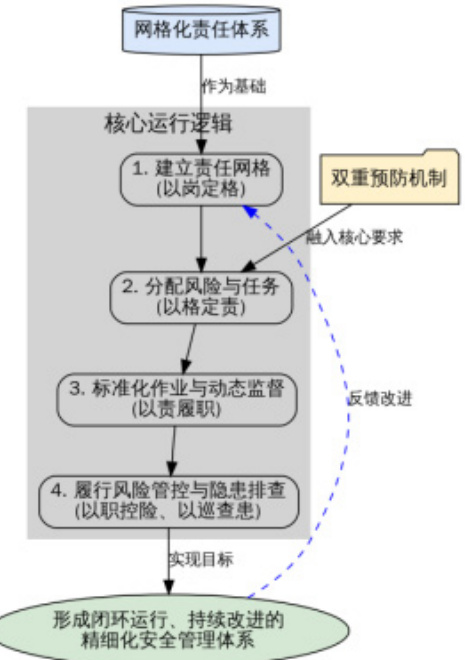

模式的总体架构是以网格化责任体系为基础,将双重预防机制的各项要求作为核心要素,全面融入网格的日常运行中。其核心逻辑是以人为本,以岗定格,以格定责,以责履职,以职控险,以巡查患。先建立覆盖全车间、全层级、全人员的责任网格,将辨识出的所有风险点及其管控措施,以及隐患排查清单,逐一分配至相应的网格,再通过标准化的作业指导和动态监督,确保每个网格单元都能有效履行其风险管控和隐患排查职责,形成一个闭环运行、持续改进的精细化安全管理体系。具体架构见图1 所示。

图1 基于双重预防与网络化融合的精细化安全管理模式总体架构图2.2 责任网格构建责任网格的构建是模式实施的必要条件,关键在于建立一个纵向贯通、横向协同的有效

体系,在纵向上,构建了一个从负总责的车间经理(一级网格长),到直接负责的安全分管领导(二级),再到分片监管的各级管理人员(三级),直至对班组全面负责的班组长(四级),最终落实到对本岗具体负责的当班安全负责人与岗位员工(五级)的多级责任链。在横向上,则以班组或作业区域为单位,将车间物理空间划分为若干个基础网格,明确每个班组的责任区域。

2.3 风险管控融入网格

将风险管控融入网格是实现主动预防重要环节,其实现路径在于先组织全员进行全过程、全方位的风险辨识,并对风险点进行分类分级与管控层级确认,将每一个风险点的具体管控责任精准地绑定到对应的班组(四级网格)和岗位员工(五级网格),使责任落实到人。并通过信息可视化手段,在车间醒目位置或网格内公布主要风险点、风险等级、管控措施、责任人及应急措施,将责任公开化、承诺化,确保每位员工都清晰地了解其工作范围内的“雷区”及规避方法。

2.4 隐患排查融入网格

将隐患排查融入网格是有效的保障风险管控措施,针对每个网格单元的设备、环境和人员行为制定详细的《隐患排查清单》,明确检查内容与周期,并将日常自查、班组巡查和专业检查等排查任务精准分配到各级网格员。同时,建立一个“全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接”的闭环治理机制,确保员工发现的隐患能被规范上报、跟踪整改,从而实现隐患“自查自改自报”的常态化,保障动态风险得到及时有效的治理。

2.5 作业活动精细化

作业活动的精细化是该模式在执行层面的最终体现,通过编制《班组精细化安全网格化管理指导手册》将安全制度、操作规程、风险清单等核心内容进行系统性融合,并进一步为每个岗位制作简明扼要的“一岗一纸”安全卡,清晰列出岗位核心职责、主要风险、关键控制点及应急要点,从而将复杂的管理体系转化为直观、可操作的行动指南。与此同时,通过对设备开关、危险区域等全面推行醒目的标牌化管理,精准传递安全信息,从而在现场层面有效固化安全行为。

3 管理模式的运行保障体系

3.1 制度体系保障——“硬约束

制度是行为的准绳,车间通过建立和完善一系列配套制度,为模式的运行提供了法理依据和刚性约束。包括《安全管理配套制度体系》、《事故隐患排查治理管理办法》、《煤气安全管理制度》、《安全事故控制考核规定》等,各项制度明确了各级人员的权责、工作标准、奖惩措施,实现了“用制度管人、按规程办事”,确保了网格化管理的严肃性和权威性。

3.2 教育培训保障——“提素能

员工的安全技能和意识是模式成功的根本,车间建立了系统化、常态化的教育培训机制以全面提升各级网格员的安全素养。机制不仅在内容上涵盖了岗前安全教育、季节性安全教育、事故案例警示教育等八大类,确保全面性,还在形式上积极创新,利用 PPT 课件、视频资料等电教化手段变抽象说教为直观展示,以增强培训效果。其最终目标是推动员工实现从“要我安全”到“我要安全”的思想转变,并进一步达到“我会安全”和“我能安全”的能力水平,从而从根本上杜杜绝违章作业。

3.3 监督考核保障——“强执行

为确保各项安全规章制度落到实处,模式构建了刚性的监督考核保障体系以强化执行力。通过日常巡查、专项检查、季节性检查及夜间突击检查等多元化监督手段,实现对生产现场的全时段、全方位覆盖,并以《管理人员岗位巡查记录》签字制度固化管理责任。为使监督检查产生实效,配套建立了“奖惩分明”的考核机制:利用“曝光栏”公示违章行为,将安全违章与分片管理人员及班组安全员的绩效直接挂钩,实施班组安全环保月度评价,通过奖优罚劣形成强大的执行推力。

3.4 文化建设保障——“软实力

安全文化作为凝聚人心、引导行为的无形力量,车间致力于营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全”的浓厚氛围,其核心在于始终强调“安全为了生产,生产必须安全”的思想和“安全生产的红线意识”,并使其内化于心、外化于行。为此,车间一方面定期组织“事故回头看”活动,用惨痛教训警示员工,营造“杜绝违章,我要安全”的自觉氛围,另一方面则通过实行《员工月度安全奖励》政策来强化正向激励,落实“一岗双责”,激励员工在做好本职工作的同时,履行好自我防护和相互保护的职责。

3.5 应急管理保障——“守底线

应急管理作为安全生产的最后一道防线,其保障措施在于首先完善应急预案,构建由综合预案与现场处置方案组成的科学、可操作的预案体系。通过将应急演练纳入年度计划并定期开展,来检验预案的有效性,并提升员工在异常情况下的快速、正确处置能力。此外,车间还特别聚焦煤气、消防等重大风险,为其建立专项管理制度和责任体系,加强对设施维护、动火作业等关键环节的监督,从而牢牢守住不发生重特大事故的底线。

4 结语

安全管理是一项复杂的系统工程,没有一劳永逸的方法。实践证明,将双重预防机制的科学内核与网格化管理的责任框架进行深度融合,是破解当前企业安全管理难题的一条有效路径。“双网融合”的精细化管理模式,通过构建全员、全过程、全方位的责任体系,将抽象的安全理念转化为具体的岗位行动,打通了从制度到执行的“最后一公里”,真正实现了安全管理的关口前移和源头治理。

参考文献:

[1] 赵旭东 .“1563”精细化管理体系的构建与实践 [J]. 中国煤炭工业 ,2025,(07):42-43.

[2] 王志国 . 复杂地形地区建筑工程质量与安全的精细化管理分析 [J]. 城市建筑 ,2025,22(13):212-214.DOI:10.19892/j.cnki.csjz.2025.13.47.

[3] 樊磊 . 精细化管理在住宅建筑工程施工中的运用 [J]. 居舍 ,2025,(19):149-152.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)