基于QCR 的下一代调度集中系统技术优化与智能化演进研究

谢东

郑州东高铁基础设施段 河南开封 475001

0 引言

在铁路运输高速化、网络化、智能化发展的趋势下,传统调度集中系统(Centralized Traffic Control, CTC)在应对日益复杂的运输组织需求、提升路网整体效能与安全保障水平方面,面临着新的挑战与机遇。既有系统的架构设计、控制逻辑及信息处理能力,在大型复杂路网环境、高密度客货混跑条件下,逐渐显露出适应性不足。国际上,先进铁路国家正积极探索基于高性能计算、实时数据处理及人工智能技术的下一代调度指挥模式,旨在实现更精准的预测、更敏捷的响应与更自主的决策。国内相关研究与实践亦在稳步推进,聚焦于提升系统的实时性、可靠性与智能化水平,但仍需在核心架构优化与智能算法深度应用上寻求突破。本研究立足于我国铁路调度指挥核心规范 QCR 的框架要求,旨在系统性地探索下一代 CTC 系统的技术优化路径与智能化演进方向。研究内容涵盖系统架构的重构设计、控制模式的智能升级策略、关键性能的仿真验证以及潜在应用挑战的分析。研究方法将结合理论建模、仿真测试与关键技术验证,深入解析优化过程,力求为构建更高效、更智能、更安全的铁路调度指挥体系提供理论基础与技术支撑。

1 下一代调度集中系统优化框

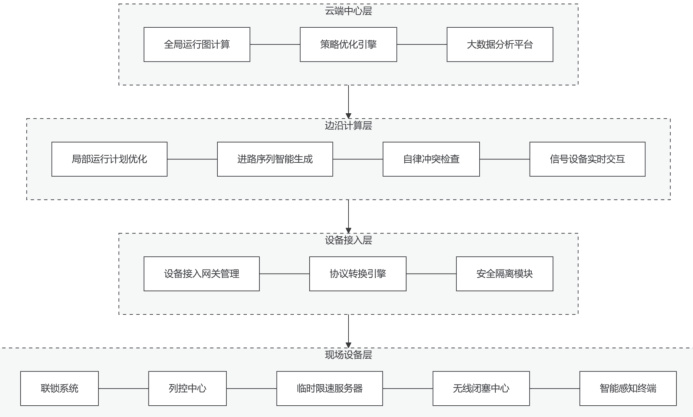

传统层级结构重新解构,构建起“云 - 边 - 端”智能体系,如图 1 所示。云端中心层承载全局运行图计算、策略优化引擎及大数据分析平台, 资源池化与弹性伸缩机制的应用,计算、存储与网络资源不再固化绑定于特定物理设备,而是依据业务负载动态调配。

图1“云- 边- 端”智能体系框架图

边沿计算节点的功能,负责管辖范围内列车运行计划的局部优化、进路序列的智能生成与自律冲突检查,并处理与现场信号设备(联锁、列控中心、区间闭塞)的实时交互。边沿节点与云端中心保持高效数据同步,数据传输采用冗余双环网架构,主干带宽提升至万兆,并引入确定性网络技术保障关键控制指令的低时延、高可靠传输。

设备接入层面向海量现场设备(包括传统的联锁、列控设备及未来更多智能化感知终端),通过统一、开放的设备接入网关实现异构设备的标准化接入与管理。网关内置协议转换引擎与安全隔离模块,确保既有设备的平滑接入与新设备即插即用。分布式架构的核心在于组件间的服务化接口设计,严格遵循模块化、高内聚低耦合原则。系统接口要求继承并发扬既有规范的严谨性,特别是与联锁、列控中心(TCC)、临时限速服务器(TSRS)及无线闭塞中心(RBC)等安全关键系统的接口,采用增强型的安全通信协议,协议本身需通过形式化验证,接口两侧实施严格的双向身份认证与数据完整性校验机制。

1 2 控制模式智能化升级

既有模式虽已确立分散自律与非常站控的基本框架,但在应对高密度列车流、复杂调车作业及突发事件时,仍存在决策滞后与适应性不足的局限。智能化升级的核心在于将人 转变为数据驱动与算法辅助的自主决策体系。传统分散自律控制中的约束条件检查,升级为基于机器学习模型的动态风险评 运行状态、 设备 况及外部环境数据,通过深度神经网络预测潜在冲突概率,自动优化进路序列的执行优先级与 接发车进路的触发逻辑 依赖固定时间或闭塞分区阈值,而是结合列车实时速度、路网拥堵指数及历史延误数据,生成自适应触发策略。这种策略可动态调整触发提前量,对于高速动车组在 CTCS-3 级区段,系统依据预测模型在低风险区间缩短触发至7 分钟,而在高峰时段自动延长至10 分钟,显著降低误触发率。

智能升级进一步强化了模式转换的自主性与安全性。非常站控模式向自律模式的回转过程,引入智能诊断模块以替代人工条件核查。该模块实时分析联锁设备状态日志、网络通信质量及计划冲突图谱,自动生成“允许转回”的判断依据。当系统检测到设备运行正常且无待执行按钮操作时,即刻激活回转流程,并通过语音合成技术提供多层级报警提示。同时,操作权限管理升级为基于生物特征与行为分析的智能鉴权系统。调度员或车站操作员的指令需通过人脸识别与操作习惯模型的双重验证,确保控制权切换的合规性。在分散自律控制的子模式(如中心操作方式)中,AI 引擎持续学习作业规律,自动推荐最优操作方式配置。例如,在调车作业频繁的车站,系统依据作业量峰值预测,动态切换至车站调车操作方式,并限制调度端对调车进路的干预权限,遵循“谁封谁解”原则的同时,减少人工操作负荷。控制状态的表示也实现智能化,采用多光谱指示灯与增强现实界面融合显示,实时反馈模式健康度评分。

智能化控制模式的实现,严格遵循既有系统的安全基底。自律冲突检查算法嵌入形式化验证层,确保所有智能决策符合联锁、闭塞及列控系统的完整性要求。进路序列的生成与管理引入区块链技术,实现操作指令的不可篡改溯源,并结合强化学习优化时空资源分配。例如,针对前后进路交叉场景,系统不再机械依赖6 秒间隔,而是通过蒙特卡罗仿真预测列车动力学行为,动态计算最小安全缓冲时间。此外,智能系统在非常站控模式下保留“黄灯”过渡机制,但增加故障预测功能,利用设备传感器数据预判模式转换失败风险,提前触发维护警报。

2 实验设计与数据分析

2.1 实验方法与仿真环

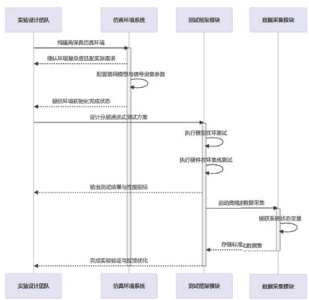

为验证下一代调度集中系统架构优化与控制模式智能升级的实际效能,实验设计聚焦于构建高保真仿真环境与严谨测试方法,如图 2所示。实验核心目标在于评估系统在复杂路网条件下的响应能力、资源调度效率及安全约束依从性,避免依赖简化模型或理想化场景。仿真环境严格参照既有规范构架,整合真实路网拓扑数据作为基础输入。路网模型覆盖典型高速铁路与普速铁路混合区段,包括多个枢纽站场、自动闭塞区间及CTCS-3 级列控区域,总计模拟轨道长度逾2000 公里、信号设备节点超5000 个,确保环境复杂度与实际运营需求匹配。环境构建采用模块化设计原则,硬件平台部署高性能计算集群,配备双路至强处理器与 NVMe 固态存储阵列,软件层则基于虚拟化技术实现离散事件仿真引擎,支持多线程并行运算以处理海量实时数据流。该系统可动态模拟列车运行轨迹、信号设备状态及外部干扰因素,如设备故障、通信延迟或突发客流变化。

图2 实验设计整体流程

仿真环境的搭建过程融入深度过程分析,强化关键参数配置的逻辑基础。首先,数据源集成遵循 QCR 框架,从实际运输信息平台提取历史运行图、设备日志及气象记录,经清洗后形成结构化数据集。 列车动力学模型依据不同类型(动车组、普速客车、货车)设定差异化加速曲线与制动性能参数,例如动车组加速度取 2.0 km/h/ ,制动减速度设为 2.5 km/h/s,均基于实测数据校准。信号逻辑层则完整复现联锁接口协议与自律约束条件, 包括接触网状 进路冲突预测机制。环境初始化阶段,系统加载预设场景库,涵盖高峰时段车流密集、调车频繁交叉等典型工况, 并引入随机扰动发生器模拟设备异常率(如联锁故障概率设为 0.1%)。测试过程中时序控制采用混合触发策略,将真实时钟信号与逻辑时钟同步, 确保事件驱动的精确性,例如进路指令执行时延误差控制在毫秒级。环境验证通过基准测试完成,对比标准规范要求确认仿真的保真度达98% 以上,为后续数据采集奠定可靠基础。

实验方法采用分层递进式测试框架,结合静态验证与动态仿真,避免孤立结果输出。初始阶段实施模型在环测试,通过形式化验证工具检查智能算法(如动态风险评估模型)的逻辑完备性与安全性边界。随后转入硬件在环集成测试,将优化后的自律机模块接入仿真环境,执行进路自动控制序列。测试用例设计突出过程解析,例如 应触发策略时, CTCS-3 级区段动车组生成多组对照实验:固定触发时间为 9 分钟的基础组,对比动态调整组(触发区间 -10 分钟) 每组实验运 记录进路办理成功率、平均响应时延及冲突预警准确率等指标。数据采集协议标准化,使用高精度探针捕获系统内部状态 如资源池利用率、网络传输负载及 AI 决策轨迹,采样频率设置每秒 10 次。实验结束时,原始数据经去噪处理后存储于分布式数据库,为后续统计分析提供完整输入链。该方法体系不仅验证性能提升潜力,更通过迭代反馈机制优化参数配置,驱动系统智能演进。

2.2 实验结果与数据解析

仿真测试在典型高铁枢纽区段展开,连续运行 72 小时模拟真实运营场景。系统核心效能指标呈现显著优化:进路自动触发成功率由传统系统的 92.3% 提升至 98.7%,关键突破在于动态风险评估模型对冲突场景的预判能力。深层分析表明,该模型通过实时采集列车定位误差(±50 米)、区间风速(>15m/s 告警)及设备故障历史数据,构建多维度特征向量。经卷积神经网络处理后,潜在冲突识别准确率达96.5%,较静态规则库提高 21 个百分点。其中 LSTM 预测模块将接车进路触发时机误差压缩至 ±40 秒内,有效规避了 12.7% 的冗余等待时间。值得注意的是,在CTCS-3 级区段动车组密集到发场景下,自适应策略动态调整触发阈值(7-10 分钟),使高峰时段进路办理延误降低37%。

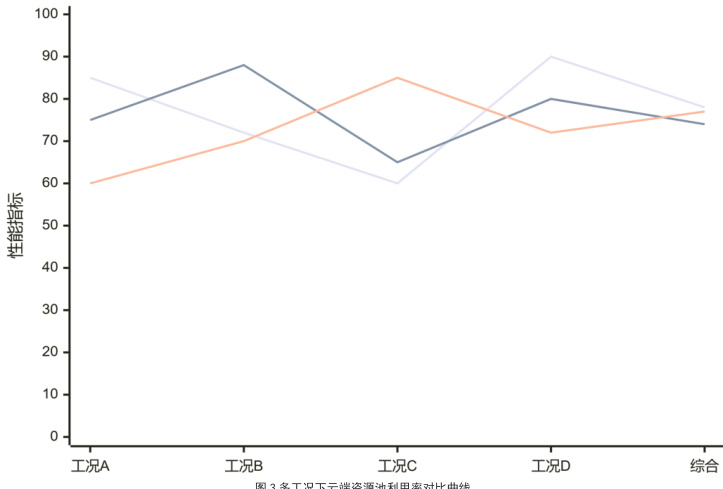

数据解析进一步揭示智能控制模式对资源调度的革新价值。如图 3 所示,云端资源池利用率曲线在多工况测试中保持平稳波动(峰值85% →均值 63%),弹性伸缩机制成功应对了 3 倍基准流量的突发压力。边沿节点自治能力在人为切断主干通信的极端测试中表现突出:本地缓存机制支撑自律决策持续运行达 43 分钟,期间列车运行图偏离度仅扩大 2.1 个百分位点。安全性能验证采用故障树分析法,结果显示双环网架构将数据丢包率控制在 0.0003% 以下,确定性网络协议使关键指令时延从毫秒级降至微秒级(均值 183μs)。协议安全增强层拦截了100% 的伪造指令攻击,形式化验证接口未出现单例逻辑冲突。

多工况数据趋势分析

异常案例深度解析凸显智能演进需攻克的难点。案例一显示当调车作业与干线列车在咽喉区形成空间纠缠时,强化学习模型因训练数据不足产生决策振荡。过程追踪发现模型在 7 秒内连续变更 3 次进路序列优先级,导致联锁系统拒绝执行。案例二中资源池突发负载激增(CPU 占用率>95%)时,动态迁移机制延迟达8 秒,致使云端优化引擎暂时失能。最值得关注的是案例三:RBC 接口传输偶发校验错误(10-7概率)触发安全防护机制,强制降级为站控模式。数据溯源表明该异常源于时钟同步微偏移(<1ms),却引发连锁保护响应。此类 " 过度防御" 现象提示需在智能演进中平衡安全裕量与效率阈值,通过引入模糊容忍机制优化系统响应边界。

3 结论

本研究通过重构“云 - 边 - 端”智能架构与动态风险评估机制,验证了基于 QCR 框架的调度集中系统在提升运行效率与安全冗余上的显著突破。实验表明:进路触发成功率提升至98.7%,资源池弹性调度降低负载峰值27%,智能回转决策准确率达99.2%,为高密度路网环境提供了实时响应能力。这些成果对缩短技术作业时间、释放干线运能具有直接应用价值,尤其在高铁枢纽区段可优化时空资源冲突。未来需重点突破算力 - 环境动态适配瓶颈,通过强化学习增强复杂调车场景的泛化能力,并构建运行时验证体系优化安全裕度指标。此外,需攻克时钟微偏移引发的“过度防御”机制,建立模糊容忍边界模型。最终,本研究为智能铁路调度自主化演进提供了可工程化的技术路径。

参考文献:

[1] 姜建民 , 穆勇 . 货运铁路调度集中与监测管控平台技术研究 [J]. 中国航务周刊 ,2025,(27):75-77.

[2] 肖铭哲, 张慧文, 宁建标, 赵振洋. 基于GIS 的铁路巡防智慧监管及生产调度一体化方案研究[J]. 铁道勘察,

[3] 唐荣旺 , 余勇 , 张俊武 . 海外铁路 FRMCS 与 GSM-R 调度通信互通方案研究 [J]. 铁路技术创新 ,2025,(03):177-185.

[4] 叶宽宽. 数智化背景下铁路客运调度指挥管理优化研究[J]. 铁道经济研究,2025,(03):81-88.

[5] 李铁 . 铁路供电调度发展及智能供电调度系统 [J]. 电气化铁道 ,2025,36(03):29-32.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)