浅谈隧洞口爆破飞石简易防护系统应用

黄海亭

中国电建集团湖北工程有限公司 湖北武汉 430040

1 引言

隧道掘进工程中,爆破技术因其高效性被广泛应用,但伴随产生的爆破飞石始终是威胁施工安全的重大隐患。尤其在环境敏感区域,飞石控制更成为工程成败的关键。本工程隧洞为门拱直墙形断面,地质条件总体良好,围岩以强度较高、完整性较好的Ⅲ类为主(总长约2554m,断面积 8.73 ㎡),洞室稳定性尚可。然而,工程区域内分布的 F7 断层显著弱化了局部岩体,致使该部位围岩类别多降至稳定性较差的Ⅳ类(总长约 836m,断面积 14.59 ㎡)甚至极差的Ⅴ类(总长约 200m,断面积 15.13 ㎡)。这些地质薄弱带不仅增加了爆破施工的复杂性,更易诱发不可控的岩石破裂与抛掷。

尤为严峻的是,隧洞口作业环境极其复杂:爆破为半开放空间,洞口与 S323 省道近乎垂直且距离仅7 米;同时,工程邻近敏感设施距某工程局营地宿舍最近处约100 米,距10KV高压电线杆约 27 米。这种高度敏感的环境对爆破飞石的绝对控制提出了近乎苛刻的要求。统计数据警示意义重大:在我国爆破事故中,飞石造成的人员伤亡与建筑物损坏占比高达15%~20%,凸显了传统防护措施的局限性与飞石风险的现实危害性。

当前广泛使用的传统被动防护措施,如架设铁丝网、堆砌沙袋墙等,在实际应用中暴露出显著缺陷:成本高昂耗材多、安装拆卸效率低下进度慢、难以适应复杂多变洞室断面形态、防护体笨重移动困难,在面对本工程快速推进需求及复杂地质环境时捉襟见肘。因此,亟需研发一种兼具高效防护性能与优良工程适应性的新型防护体系。

基于此,本研究提出创新思路:深度挖掘材料力学特性,将橡胶材料卓越的高弹性(有效吸收、耗散飞石冲击动能)与竹材天然的高抗冲击强度及韧性有机结合,以此为核心构建一种轻量化、模块化、可快速拆装移动的复合防护体系。该体系旨在突破传统防护瓶颈,实现防护效能与施工效率的协同提升。

本研究的意义不仅在于解决本工程面临的紧迫安全挑战,更在于积极响应国家强制性标准《爆破安全规程》(GB6722-2014) 对爆破飞石严格控制的法规要求,为保障施工区域人员生命财产安全、邻近关键基础设施(省道、电力设施、营地)稳定运行提供可靠的技术支撑,对推动复杂环境下隧道爆破安全防护技术进步具有重要的理论价值与实践意义。

2 爆破飞石风险特征与防护原理

2.1 飞石产生机理

隧道洞口爆破飞石主要由应力波反射、爆炸气体膨胀及地质缺陷共同作用形成。当炸药在岩体中爆炸时,产生的应力波传播至自由面(临空面)发生反射形成拉伸波,当拉伸应力超过岩石抗拉强度时,表层岩体被剥离破碎并抛掷形成飞石。

爆破飞石的形成是多重因素耦合作用的结果,其风险根源主要在于:

地质缺陷主导的能量非定向释放:岩体中发育的节理、裂隙、断层等软弱结构面(如本工程中 IV、V 类围岩分布区)构成天然的薄弱带。爆破应力波传播至此,优先沿这些低强度路径释放能量,导致破碎岩块获得初始动能并被高速抛掷。节理面的方向、密度及充填物性质直接控制飞石的初速度、大小与抛射方向。

施工参数失配与临空面效应:装药量过大、炮孔布置不当(如间距过小或抵抗线不足)或装药结构不合理,均会造成局部能量过度集中,远超岩石破碎所需,导致多余能量转化为飞石动能。堵塞质量不足是另一关键诱因,未能有效封闭炮孔的高压爆生气体携带碎岩高速喷出形成飞石。尤其在半开放空间的隧道洞口,临空面效应被显著放大:爆破冲击波在临空面(如掌子面、洞口)发生反射叠加,极大地增强了岩石碎块的抛掷速度和距离。

综合效应:上述因素往往相互叠加。例如,装药量偏大且遇节理密集带,或堵塞不良又存在临空面,将导致飞石数量、射程和破坏力呈指数级增长,构成严重的安全威胁。

2.2 隧道洞口特殊风险

隧道洞口区域的爆破飞石风险远高于洞内作业,石危害具有随机性、突发性和高动能三大特征,其特殊性在于:

半开放空间效应:洞口爆破面临有限的约束条件,相较于封闭洞室,高压气体和碎岩更容易向洞口外部空间扩散抛射,形成更大范围的飞石危险区。

高度敏感的外部环境:本工程洞口紧邻 S323 省道,飞石直接威胁过往车辆及行人安全。同时,邻近某工程局营地宿舍、高压线杆及洞口附近区域(如空压机、变压器、通风设备等)密集布设的关键设备,一旦遭受飞石冲击,极易引发重大人员伤亡、设备损坏、供电中断及交通瘫痪等次生事故。

2.3 防护设计核心原则

针对隧道洞口飞石的高风险特征,有效的防护体系设计必须遵循以下核心原则:

(1)动能吸收(柔性耗能):防护结构的第一道防线需具备优异的能量耗散能力。利用橡胶等高弹性、高阻尼材料在受冲击时发生大变形,将飞石的剧烈冲击动能转化为材料内能和热能,显著降低飞石的剩余动能,减少其二次弹跳或穿透风险。这是削弱飞石破坏力的基础。

(2)刚性阻隔(抵御穿透):在柔性吸能层之后或与之复合,需设置具有高抗冲击强度与韧性的刚性屏障。如致密的竹排套炮被、高强度复合材料或钢板等,其作用是阻止经初步减速但仍有较强动能的飞石穿透防护结构,确保后方人员、设备或设施的安全。刚柔结合是实现可靠防护的关键。

(3)快速拆装与可移动性(适应循环作业):隧道掘进是循环作业(钻孔- 爆破- 通风-出渣- 支护),防护设施需能快速架设(在爆破前)和高效撤收(在爆破后通风排烟完成时),以最小化对后续工序的干扰。轻量化设计是实现快速拆装搬运的基础,满足高强度施工节奏需求。

3 简易防护系统设计理念与核心构成

本简易防护系统设计遵循“被动拦截为主,主动消能为辅,快速部署适应”的原则,核心目标是在可控成本下实现有效防护。

3.1 系统核心理念:

柔性耗能:利用高韧性材料吸收飞石动能,避免硬性碰撞导致的二次飞溅。

双重防护:构建分层拦截体系,逐级削减飞石能量。

简易锚固:采用快速、可靠的轻型锚固方式,适应洞口复杂环境轻量化设计:便于运输、安装、拆卸和重复利用。

3.2 系统核心构成:

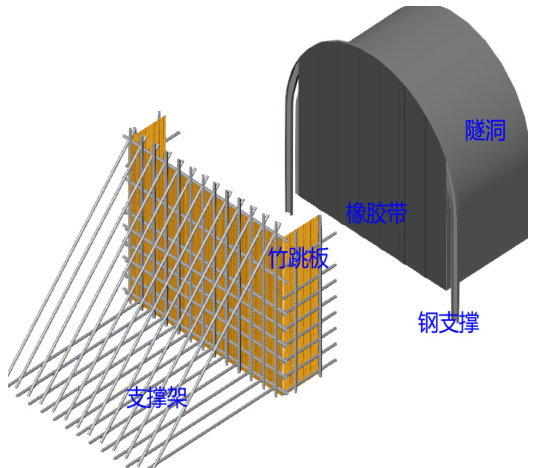

简易防护系统主要由以下关键部分组成:

钢 管 支 架, Φ48×3 .5mm 脚 手 架 管 模 块 化 拼 装, 间 距 1.  .5m, 竹 跳 板 墙2×0 . 3×0 .05m 两层错缝铺设外加炮被防击穿,抗冲击强度 ⩾ 15kJ/m²。橡胶炮帘 10mm 厚,利用砂石系统废旧输送带,帘幕下垂高度2.5m,拉伸强度 ⩾18MPa 。支撑骨架由型钢拱架(通常采用I14 工字钢)和型钢横梁组成,通过锚杆固定于导向墙,形成稳定支撑。

.5m, 竹 跳 板 墙2×0 . 3×0 .05m 两层错缝铺设外加炮被防击穿,抗冲击强度 ⩾ 15kJ/m²。橡胶炮帘 10mm 厚,利用砂石系统废旧输送带,帘幕下垂高度2.5m,拉伸强度 ⩾18MPa 。支撑骨架由型钢拱架(通常采用I14 工字钢)和型钢横梁组成,通过锚杆固定于导向墙,形成稳定支撑。

3.3 施工流程

(1)定位:竹跳板设置距洞口 5~7m 处;

2)钢支撑:V 类围岩钢拱架预埋70cm,周边与明洞用25 钢筋焊接牢固(3)支架安装:三角形稳定结构,斜撑角度45° ±5∘ ;

(4)竹板固定:两层错缝铺设,用钢管前后锁住,然后用炮被覆盖防击穿(5)橡胶帘悬挂:悬挂在钢支撑上,并重叠搭接 200mm ;

(6)验收检测:高压水枪模拟冲击试验(压力0.8MPa)。

(7)用钢丝绳将竹跳板两端支架与钢支撑进行拉结,近距离爆破时防止冲出。

(8)安全检查:爆破前,检查炮帘连接件是否完好,炮被是否固定牢固。爆破后,立即检查系统受损情况。对破损的缓冲材料、松动的锚固点及时修补或更换。每循环进行系统全面检查与维护。

4 工程应用分析

4.1 案例背景

湖北省罗田县某引水隧洞工程,花岗岩地层,Ⅲ类、IV 类围岩,每次爆破方量:17~25m³,进口 60m,出口 60m 范围内使用,在无防护情况下,69kg 乳化炸药飞石抛振距离为 42m,采用本防护装置后,飞石防护效果 100%。当开挖深度超过 40m 时,且气浪很大时,可以只采用竹跳板支护系统防护。

4.2 防护效果对比

安装时间由传统方式 2h 缩短至 0.5h 提升幅度 75% ;单循环成本(27 次)由传统方式3000 元降至200 元,降幅93.3% ;破损更换率由传统方式33% 降至1%,降幅 97% 。

5. 应用效益与注意事项

5.1 主要效益:

安全保障显著提升:有效阻断飞石,极大降低人员伤亡和设备损坏风险。

经济效益突出:材料成本低,大量利用废旧输送带,施工安装便捷,维护费用低。

适应性强:结构轻便,5 个工人便可以整体移动竹跳板防护体系,易于根据洞口地形和爆破方案调整防护范围和形式。

施工干扰小:安装、拆除快速,占用作业面时间短,轻质构件实现快速安装(通常 ⩽30 分钟),可适应隧道循环爆破节奏。

环保性:废旧物资再利用,符合绿色施工理念。

5.2 注意事项与局限性:

非万能方案:对于极高能量(如装药严重失误导致)或特大块石(远超网孔尺寸)防护效果有限。必须配合严格的爆破设计与施工质量控制。

近距离爆破时依赖可靠锚固:锚固失效是系统失效的主要风险点,必须确保锚固点的稳定性和承载能力。

需定期维护:爆破后必须及时检查、修复炮帘顶部破损部位。

对近距离爆炸冲击波防护效果弱:主要针对飞石,对冲击波和噪声的防护作用较小。

设计需因地制宜:必须根据具体工程地质、爆破参数和周边环境进行详细设计和验算,可增设数道炮帘,不可简单套用。

6 结论

通过工程实践验证,该装置以其突出的经济性、便捷性和可靠的防护效果,为隧道洞口施工安全提供了实用解决方案,对实现隧道工程“安全、高效、绿色、经济”建设目标具有重要价值,在同类隧洞工程中具有广阔的推广应用前景,有效解决了传统防护措施成本高、移动难、效能低的问题。

参考文献:

[1] 陈志坚. 橡胶复合材料抗冲击特性研究[D]. 同济大学,2018(10):21.

[2]GB67222014《爆破安全规程》[S]. 北京 : 中国标准出版社 .

[3] 王建国. 隧道爆破飞石控制技术研究[] 工程爆破,2020(18.)25.

[4] 竹材力学性能试验方法 : GB/T157802016[S].

作者简介: 黄海亭(1984),男,汉,湖北宜城人,本科,高级工程师,研究方向: 市政、水利

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)