一流课程虚实融合建设模式的创新构建与实践验证

王莉

大连东软信息学院

1. 研究背景

半导体技术是国家重要的战略性产业之一,相关的研究不仅关乎国家经济安全和科技实力,也涉及到国家安全和国防建设。因此,研究半导体制造工艺实践对于国家的长远发展和战略需要具有重要意义。本课程是针对微电子相关专业开设的实践课程。课程以设计与制备一款来自企业的典型半导体器件芯片为主线,通过“虚”拟仿真和“实”际生产的相互支撑,将工艺设计、工艺操作、产品实现、测试与分析集于一体,帮助学生完成器件芯片从无到有的实际生产,强调了实践性教学,产教融合,通过设计和制备半导体器件芯片来培养学生的实际操作能力。提升学生解决复杂工程问题的能力。

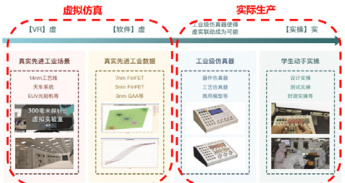

图1“虚”拟仿真和“实”际生产的相互支撑图

课程利用自主开发的虚拟软件(线上)与工艺制备与测试大型设备(线下)的相互支撑,克服了传统高校先进半导体实际生产环境不够完善的问题。课程以就业岗位为导向的项目内容和流程突出了对学生职业岗位能力的训练,体现了先进半导体产业的职业性、实践性和开放度。通过本课程的学习可以使学生毕业后与先进半导体企业的产品设计任务衔接的更加顺畅。以就业岗位需求为导向,突出了对学生职业岗位能力的培养,与社会主义市场经济发展的要求相符。学生通过学习这门课程可以更顺畅地与先进半导体企业对接,为国家产业发展提供人才支持,体现了思想政治理论对于培养社会主义建设者和接班人的要求。

2. 研究内容

打造独具特色的创新创业教育体系。建了“1+1+N”校企合作模式,形成1+ 专精特新企业 1+ 区域发展重点代表性公司(N)的产业生态价值链。创建了“双创双实(创新、创业、实习、实训)”的应用型人才培养模式,形成了普适 + 实践 + 专业 + 运营“四位一体”的课程体系。

构建基于BD&AI 的数字化运行管理平台。对项目建设过程、汇聚资源情况、政校企合作成果、产学研合作等内容分层次进行数据治理及数据展示,推动数据治理与精准化产教融合相匹配,实现数字化运行。

实验室设备采用“虚实结合,虚实联动”的核心技术方案,采用翻转课堂模式,利用自主开发的虚拟仿真软件完成线上教学模块设计,让学生自主完成课程的线上预实验,线上基本操作锻炼、线上作业等任务,配合线下的实际生产过程操作,完成一款来自企业真实项目案例的器件芯片的设计与制备。线上线下混合式教学改革扩展了课程内容、延伸了教学场所,提升了线下教学的效率和效果。

1. 设计与制备典型半导体器件芯片:课程的主线是让学生完成一款来自企业的典型半导体器件芯片的设计与制备。这不仅要求学生掌握器件设计的理论知识,还需要他们实际操作大型设备进行芯片的制备,将理论知识应用于实践中。

2. 虚拟仿真和实际生产相互支撑:课程通过虚拟仿真和实际生产相互支撑的方式,使学生能够在计算机上进行器件设计和工艺仿真,并在实验室中操作设备进行实际的器件制备。这种相互支撑的模式有效地整合了理论和实践,提高了学生的学习效果和实践能力。

3. 聚焦工艺设计、操作、产品实现、测试与分析:课程将工艺设计、操作、产品实现、测试与分析等环节集于一体,帮助学生全面地了解从器件设计到最终产品的整个生产过程。这有助于培养学生的系统思维能力和问题解决能力。

4. 以就业岗位为导向的项目内容和流程:课程以就业岗位需求为导向,突出对学生职业岗位能力的培养。通过实际的项目内容和流程,帮助学生更好地适应先进半导体产业的职业性、实践性和开放度,为毕业后顺利衔接职业岗位做好准备。

5. 利用自主开发的虚拟软件与大型设备相互支撑:课程利用自主开发的虚拟软件与大型设备相互支撑,克服了传统高校先进半导体实际生产环境不足的问题。这种创新的教学模式为学生提供了更加真实和完整的实践环境,提高了他们的实践能力和竞争力。

3. 研究思路和方法

首先对相关专业学生的需求调研,了解学生在实践课程中的期望和需求。然后根据调研结果设计课程,确保课程内容符合学生的学习需求和就业岗位的技能要求。在课程实施过程中,进行课程效果评估,包括学生的学习情况、技能掌握程度以及对课程的反馈等方面。可以采用问卷调查、学习成绩统计、实验报告评分等方法进行评估。选择合适的教学方法和工具,包括虚拟仿真软件的选用、实验室设备的配置和操作指导等方面。针对不同的学习内容和实践环节,选择合适的教学方法,如案例分析、问题导向学习、团队合作等。重点关注学生的实践操作能力和技能培养。通过实验室实践操作、项目实践等方式,让学生亲自动手完成器件芯片的设计与制备,培养其解决复杂工程问题的能力和实际操作技能。利用跨学科合作的优势,为学生提供更加全面和深入的学习体验。邀请工程技术人员、行业专家等进行讲座或指导,拓展学生的视野和思维。课程实施过程中,及时收集学生和教师的反馈意见,不断进行课程内容和教学方法的调整和优化。通过持续改进,提升课程的教学质量和学习效果,确保学生能够顺利毕业后与先进半导体企业的产品设计任务衔接。

4. 技术路线和实施步骤

1. 需求调研与课程设计:需求调研阶段,收集学生和行业的需求,了解目标学生群体的特点和就业岗位的技能需求。设计课程内容,确定主线和项目流程,确保与先进半导体产业的实际需求紧密衔接。

2. 资源建设与线上平台搭建:在线上建设自主开发的虚拟软件,用于实现半导体器件的设计与仿真。设计并搭建线上课程平台,提供课程资料、讲义、实验指导书、样例代码等资源,并整合线上任务、视频教程、案例库、试题库等。

3. 实践环节准备与线下设备配置:确定实践环节的内容和任务,设计线下实际生产流程。在半导体工艺与集成电路测试实验室配置大型工艺设备,以支持学生完成芯片的实际生产过程。

4. 学生学习和任务完成:学生通过线上平台学习理论知识、完成预实验任务单、观看 DIY MOOCs 视频等,掌握相关技能和知识。学生在线下实验室中利用大型工艺设备进行实践操作,完成芯片的实际生产过程。

5. 实时监测与反馈调整:实时监测学生学习情况和任务完成情况,通过课前监测题、线上互动交流区等方式收集学生反馈。根据学生反馈和实际情况,及时调整课程内容和实践环节,保证课程的有效性和学习效果。

5. 结论

面向国家半导体产业战略需求,针对高校实践教学中设备不足、学生工艺操作能力薄弱等核心问题,创新构建了“虚实深度联动、产教智慧协同”的一流课程建设模式。课程以企业真实芯片项目为驱动,通过自主研发虚拟仿真平台与大型工艺设备实操无缝衔接,形成“线上预实验 - 线下生产 - 虚实验证”闭环,系统性攻克工艺流程错误、参数失准、设备操作风险等难题;依托“1+1+N”校企生态链及 BD&AI 数字化管理平台,打造“双创双实”全链条培养体系,贯通“设计 - 操作 - 产品实现 - 测试分析”全流程。实践验证表明:学生复杂工程问题解决能力显著提升(项目成品合格率 92%),职业岗位适配度增强(毕业生企业衔接效率提高 40% ),成功凝练出可推广的“产教融合智慧云平台”范式,为战略性新兴产业人才培养提供核心支撑。

基金项目:辽宁省民办教育协会教育科学研究课题 基于虚实融合模式的一流课程开发与实践研究 项目编号:辽民教协发[2024] 1 号

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)