基于生态资源敏感性与人为干扰阻力分析下的景观生态安全格局构建

邹明 黄志鑫 肖潇

湖南省农林工业勘察设计研究院有限公司 湖南长沙 410000

引言

风景名胜区作为兼具自然环境与人文胜迹的自然保护地系统,是需要严格保护的重要生态空间 [1]。当前对风景名胜区资源保护的方法集中体现在《风景名胜区保护条例》等法规和总体规划的刚性条款。作为重要的保护手段之一,总体规划由于对保护对象识别不清及保护权责分划不明等原因[2],规划内容往往浮于表面,缺乏实际的指导意义[3] ;另一方面,现阶段学界对于风景名胜区内的资源保护利用的研究多侧重于景观遗传保护 [4] 与景观感知 [5],聚焦的是风景名胜资源的景观特点与观赏利用价值 [6],对风景名胜区的生态安全和生态环境保护仍缺乏深入研究 [7]。鉴于此,如何将生态学理念运用到风景名胜区的管理与规划实践中,推进风景名胜资源的保护和利用变得极有意义[8]。

景观生态安全格局 [9] 是以景观生态学为基础,通过对于生态系统中某些重要景观要素(即关键点)以及联系它们的空间纽带的研究,得到对景观生态系统起潜在决定性影响的格局 [10]。景观生态安全格局研究常用的“识别生态源—构建阻力模型—提取生态廊道”[11] 研究手法能及时预判区域生态发展过程中可能出现的不同问题,从而提醒人们采取控制措施改善区域生态发展趋势,从而提升生态环境质量。因其尤为注重为生态系统自身的安全以及基于自身生态安全的基础上可持续的为人类社会提供服务的特质 [12],景观生态安全格局理论具有为包括风景名胜区在类的自然保护地提供生态保护相关科学建议的潜力,其对风景名胜区与其他注重保护并具有推进可持续发展需要的对象具有较强的指导价值。

目前景观生态安全格局在风景名胜区的景观生态安全格局识别方面的应用较少,已有的研究活动大多着眼于单一要素管控的研究,如唐晓岚等 [6] 运用叠加分析法构建雨洪安全、地质灾害、生物保护、文化遗传保护综合安全格局,识别并提取出部分景源作为风景名胜区的重要保护对象;刘海龙、黄刚[13] 通过选取残遗植物板块作为生态源,结合地表覆盖以及地表径流阻力面形成风景名胜区综合生态安全格局;朱晓光[14] 以生态承载力分析为生态源地选取的标准构建森林风景区的生态安全格局;戴冰武等 [15] 选取雨洪安全、文化遗产、生态保护、视觉敏感、地质灾害等要素构建风景名胜区生态安全格局,并以此选取最低生态成本的旅游路径。以上研究均基于景观生态安全理论展开,其中多数是通过构建多个单因子的安全格局最后叠合形成风景区的景观生态安全格局,少部分采取了以单一生态要素(主要以植物图斑、保护性动物栖息地)为生态源构建景观生态安全格局,以上方法均还存在自身的缺陷和局限性,但证实了景观生态格局在风景名胜区的应用潜力。

经以上研究启发,本文以连云山风景名胜区为研究对象,运用景观生态学方法,探索构建区域景观生态安全格局。考虑到多个单因子的安全格局叠合形成景观生态安全格局的方法对于要素的选取以及权重的赋值等中间过程要求极高,而以单一生态要素为生态源地构建景观生态安全格局则结果可能过于受单一要素的影响这些情况,本文决定在两者的基础上引入生态资源敏感性评价体系,先提取敏感性最高的区域作为生态源,再通过人为干扰活动形成的最小阻力模型分析得到风景名胜区的重要生态廊道,从而通过区域生态本底、生态源地、生态廊道等要素构建“面—线—点”的多层次、呈递进状态的景观生态安全格局。生态资源敏感性一般是指生态系统对人类活动干扰以及自然环境变化的反应程度 [16-17], 它在一定程度上能够反映出区域生态环境问题出现的概率大小 [18]。选取生态资源敏感性最强的区块作为生态源将有利于把宏观把控风景名胜区整体生态安全格局。通过对生态源、生态廊道的提取和生态安全格局的构建,冀望准确找出风景名胜区的重要生态节点、廊道及其布局,为风景名胜区资源保护及总体规划的分级管控等提供参考。

1. 研究材料与方法

1.1 研究区概况

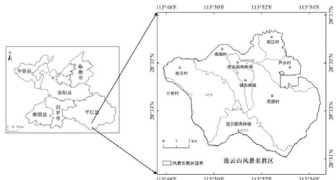

连 云 山 风 景 名 胜 区 位 于 湖 南 省 岳 阳 市 平 江 县 加 义 镇 南 部, 地 跨 东 经113° 47′ 51″ ~113° 54′ 29″,北纬 28° 31′ 03′′ ~28° 36′ 23" ″,面积为 61.63 平方公里。连云山风景名胜区属于罗霄山脉的北端,最高海拔为 1600 米,是典型的山岳型风景名胜区。风景区属于亚热带季风气候,雨热充沛,林木茂密,沟谷纵横,野生动植物资源丰富,分布有云豹、穿山甲、大灵猫、黄腹角雉等国家一级保护动物,拥有国家保护动植物30 余种,是湖南省的中药材主产区,生态价值十分重要。除自然资源外,风景区还拥有众多的红色遗址和人文资源。风景区共涉及 8 个村庄行政单位,包括连云山村、高塅村、思源村、芦头村、丽江村、小岩村、连云山国有林场、镇办林场。

图1 连云山风景名胜区区位示意图

1.2 数据来源

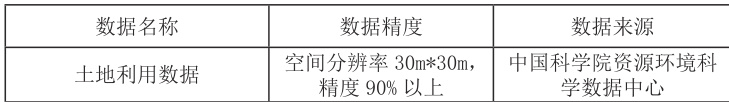

本次研究所采用数据包括连云山风景名胜区土地利用数据、高程数据(DEM)、归一化植被指数(NDVI)、连云山风景名胜区自然和人文景源位置数据、森林资源管理“一张图”数据、道路数据以及村落分布数据等,如表1。

表1 基础数据说明表

1.3 研究方法

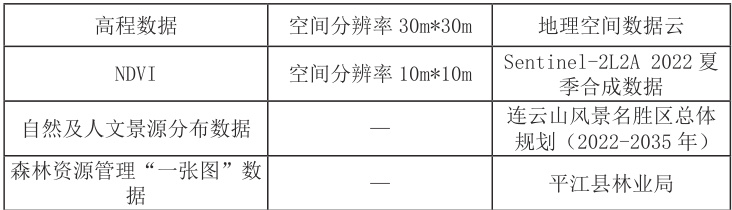

1.3.1 技术路线

本文的研究框架主要分为三个部分,包括生态源识别、人为干扰阻力面构建、景观生态安全格局构建(图 1)。生态源通过综合生态敏感格局获取,综合生态敏感格局由多个单因子生态敏感格局叠加获得。单一因子指标包含自然环境和土地利用两大类,自然环境包含地形、植被水系、土壤等因子,的选取根据风景名胜区在生态资源的利用过程中的差异性,可以分为两大类——即自然环境以及土地利用。其中自然环境又可细分为地形地貌、植被水系、土壤地质;土地利用则可以分为景源分布以及土地类型。通过层次分析法确定各指标的权重,运用ArcGIS 叠合分析得到风景名胜区综合生态敏感格局。基于地理空间网格的划分(以0.2km*0.2km 为基础)找出极敏感区域,并以此为生态源运用MCR 最小阻力模型得出生态廊道,最终得出风景名胜区景观安全格局。

1.3.2 AHP 与 MCR 最小阻力模型构建

AHP (Analytic Hierarchy Process) 层次分析法是一种求解多个因素与其关联的多个目标因素的权重的方法 [19]。其主要通过构建矩阵模型,以上一层的A 要素为评价准则对下一层的B要素进行两两比较从而确定矩阵的元素值。本文通过层次分析法得出各生态敏感因子之间的权重,最后进行各要素叠加运算得到综合生态敏感分析。

基于综合生态敏感性的分析提取出最具敏感性区域作为生态源地,利用 MCR (MinimumConstraint Resource) 最小阻力模型构建生态廊道 [20],这一过程通过 Linkage Mapper 软件中的Linkage Pathways Tool 模块实现。MCR 最小阻力模型最早是用来描述某种物种迁徙的可能性与趋势 [21],其原理是通过计算“源“出发经过不同类型的生态环境所克服的最小阻力到达预定的目的地。近年来该理念不断的发展已经不再局限于生态过程,在城市用地扩展的研究 [21]以及生态保护应用判断 [22] 中也多有涉及。这些研究的成果也表明将该理念运用到生态适应性来评价中其实就是模拟基地环境在水平方面的运动从而得到相对应的景观安全格局 [22-23]。本次研究将以最具敏感性区域作为生态源地,通过构建人为活动影响最小阻力面最终得到整体区域的景观安全生态格局并加以分析。

2. 生态资源敏感性综合分析

2.1 生态敏感因子选择及分级赋

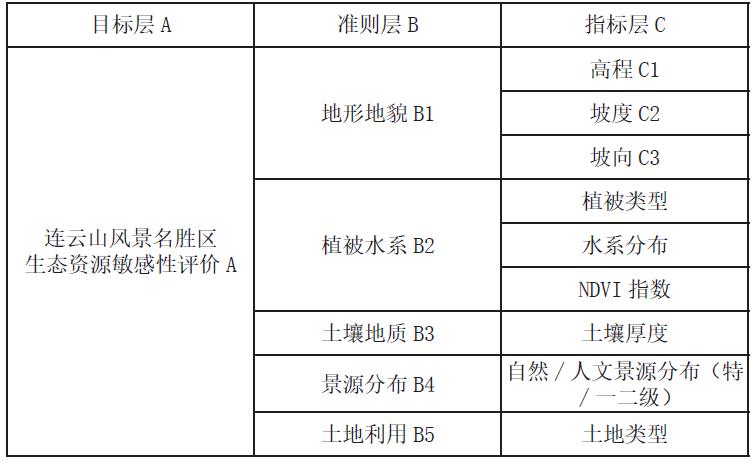

基于风景名胜区中生态资源的自身重要性以及其对生态系统服务的影响,本文参考了张德顺 [2] 以及樊佳敏等 [24] 前人研究,选取了地形地貌、植被水系、土壤地质、景源分布、土地利用作为准则层,并在此基础上选取 9 个指标层作为风景名胜区生态资源敏感性评价的单因子。以敏感程度作为赋值分级,将指标分为“不敏感、轻敏感、中敏感、高敏感、极敏感“五级,并对应值域1,3,5,7,9。

表2 指标因子表

2.2 评价因子权重及指标体系确定

生态敏感性指标评价体系是对指标层的分级标准及权重的进一步综述,而指标属性的赋值等级及权重又将极大的影响最终的成果。考虑到实际应用情况,具体的分级标准没有明确的条文规范限制 [25]。如涉及地貌特征因素,王国玉 [1] 等认为高程因子敏感性的选取应考虑风景名胜区所处地貌特征并结合景观性及游赏需求;李抒音 [26] 等在青龙山风景区研究中发现坡度较大区域越容易造成水土流水,并因此以(0、5、15、30°)值域范围来划分敏感区域;而对于坡向敏感因子,部分研究 [27-28] 显示在我国大部分区域,植物丰富指数在阴坡区域明显优于阳坡,故在坡向选取时大部分以正北方向为敏感区域,南向为不敏感区域。

考虑到植被水系时,研究者采取的方法都大相径庭,主要参考依据来源于《生态红线划定指南》中针对于水土流失展开的敏感性评价:将 NDVI 指数划分为“ *⩽0.2 、0.2-0.6、⩾0.6′′ ”三个区间并分别对应“极敏感、敏感、一般敏感”;水系敏感分析则是采取建立水体缓冲区或进行汇水区敏感分析两种方法。

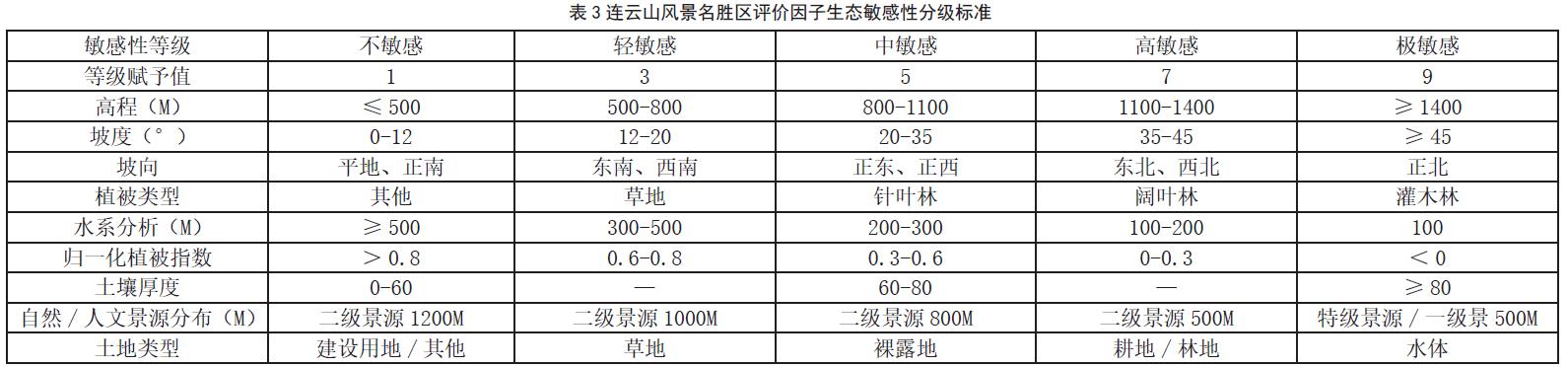

本次研究通过参考《生态红线划定指南》以及《生态功能区暂行规程》,并结合相关研究分析 [29-30] 以及连云山风景名胜区自身基础生态环境得出相应的分级参考标准(如下图所示)。

通过层次分析法进行评价因子权重的确定。借助Yaaph 软件对9 个指标层进行权重分析、 赋值和运算, 如下表4。

2.3 结果分析

2.3.1 单因子敏感度分析

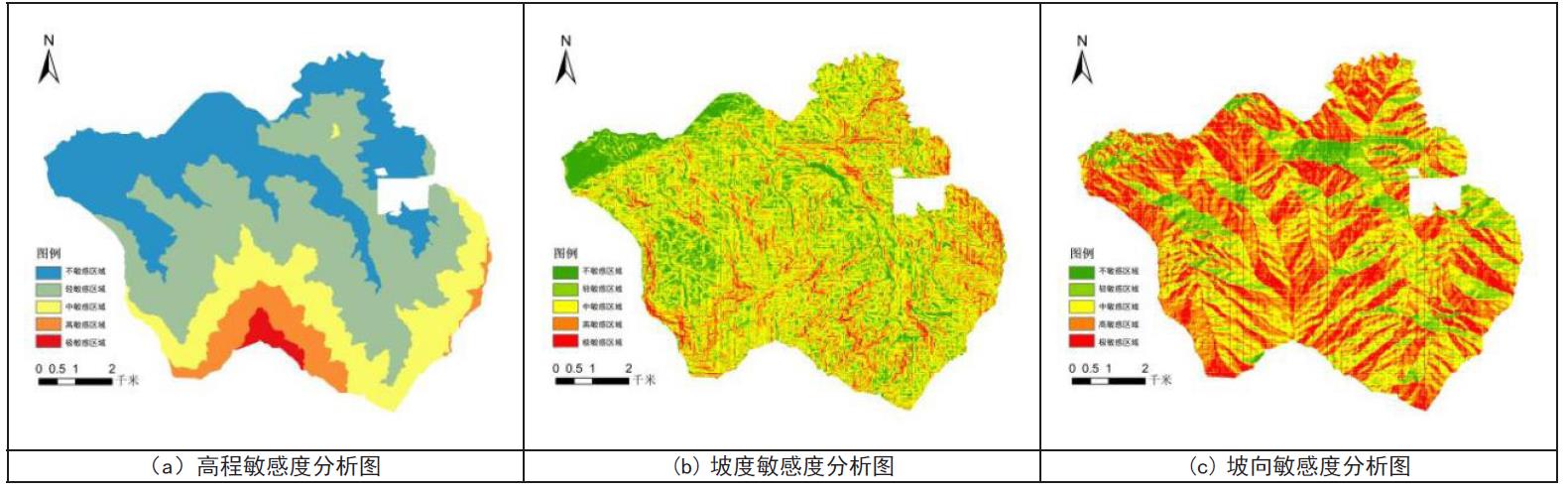

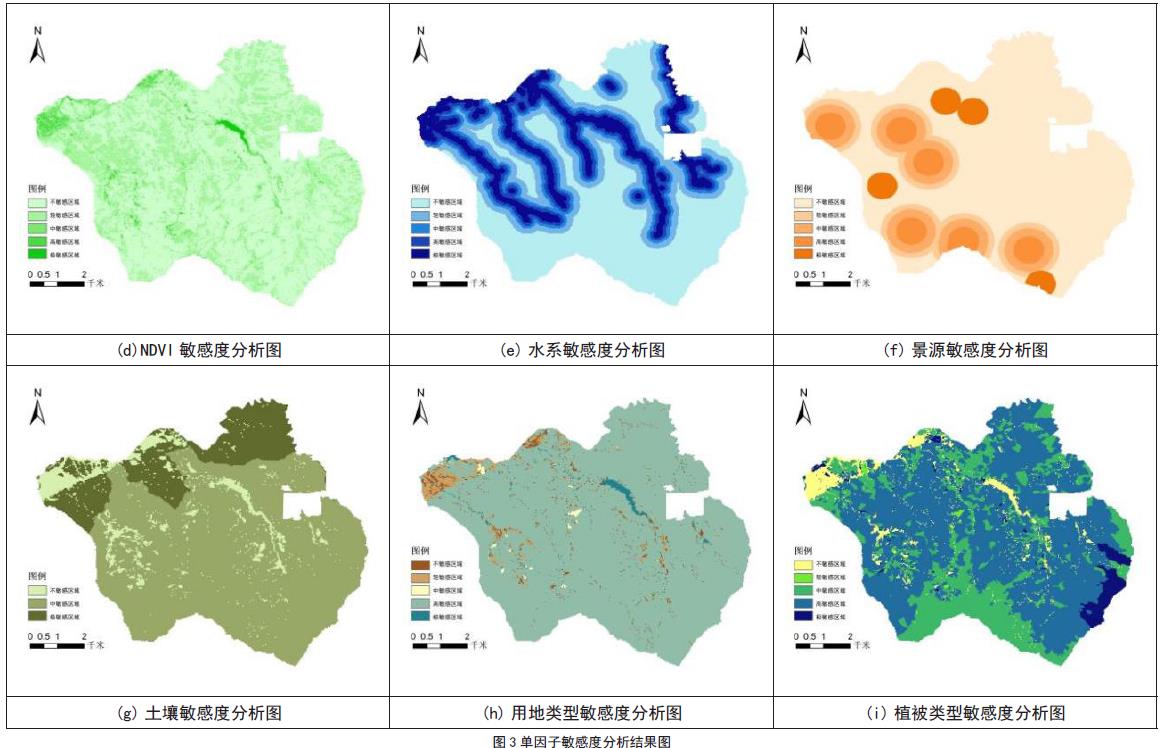

根据各敏感因子划分标准得到相对应的单一生态敏感度分析图,不难发现高程及坡度因子以南部山体区域为最敏感区域,而坡向因子则依托于山脊线走向呈现敏感度分布;水域及土壤敏感度以北侧区域为主要敏感区域,景源敏感因子则是以南侧山体区域以及西侧为主要敏感区域;植被与NDVI 由于区内大部分以林地为主,故分布情况没有明显的空间积聚效应。

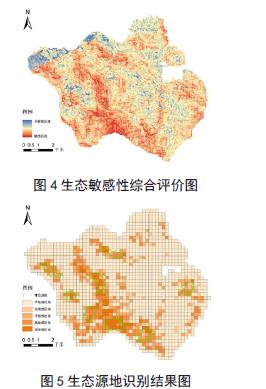

2.3.2 综合因子敏感度分析

将各因子敏感性分析运用 AreGIS 的加权叠加分析工具,以 AHP 评价分析得出的权重数据为依据得到本次生态敏感性综合评价图层,结果表明:极敏感区域面积约为 7.96km2 ,占比约为 12.92% ,以山体以及水系为主,集中分布在景区南侧、西侧山脉以及北侧水库区域。这些区域地势复杂、生态环境良好,是连云山风景名胜区生态资源核心区域 ; 高敏感区域面积约为 17.34km2 占比约为 28.13% ,主要分布于南部山脉,东部区域;中敏感区域面积约为 20.71km2 ,占比约为 33.60% ;轻敏感区域面积约为 12.38km2 ,占比约为 20.91% ;不敏感区域面积约为 3.24km2 ,占比约为 5.25% ,集中分布于北侧区域,这一部分用地由于村庄活动的原因导致生态敏感性降低。整个风景名胜区当中极敏感区域与高敏感区域占比高达41.05% ,表明连云山风景名胜区的整体生态敏感性较高。

3. 生态源选取及综合景观安全格局构建

3.1 生态源地识别

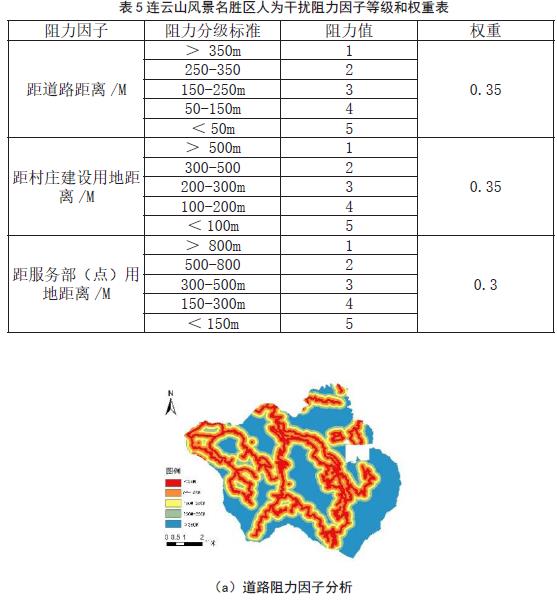

生态源地是维持生态系统安稳并能提供生态系统服务的重要生态斑块 [31],具有较强的生态敏感性。本文应用地理空间网格的方法 [32] 对综合生态敏感性进行评价分析并提取出重要的“生态源地”。

考虑到连云山风景名胜区整体空间尺度、在 ArcGIS 软件中以 0.2km*0.2km 为基础网格对图层进行渔网划分,采用自然间断点法对每个网格进行分类显示,最终形成敏感度由小到大五个区域,结合实际区域边界提取极敏感区域以及高敏感区数据并筛选出面积大于 0.4km2 的斑块,最终得到了总面积约为 3.89km2 的八块区域作为本次研究的“生态源地”,占整个风景名胜区面积比约为 6.31% 。

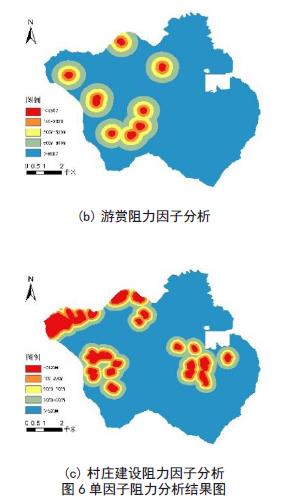

3.2 人为活动干扰阻力面构建

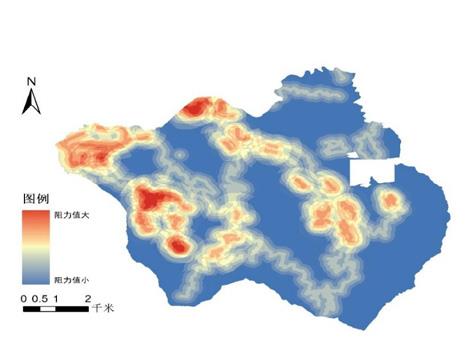

科学的选取阻力面能够比较正确的研判外界因素对于生态源地的影响范围 [33]。本文基于人类活动干扰程度进行阻力面因子构建,其中包括道路阻力因子、村庄建设阻力因子以及游赏阻力因子。通过 ArcGIS 对各阻力因子进行分级并且参考前人研究 [33-34] 进行阻力系数确定(统一阻力值范围为1-5)[34],最终得到综合阻力面。

通过加权分析各阻力因子最终得到连云山风景名胜区人为活动干扰阻力综合因子。结果显示,区域北侧以及西侧区域受人为活动干扰最大,这与当地的村落积聚以及纯溪景区大量景点分布以及游览活动旺盛密不可分,此外中部区域沿沱龙峡水库一线由于受漂流活动影响,这一区域的人为干扰因素也较为强烈。

3.3 生态廊道识别与整体景观安全格局构建

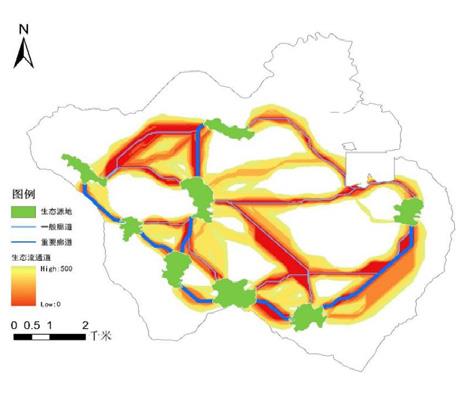

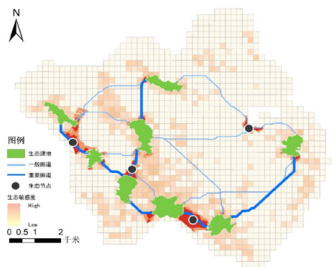

生态廊道是指连接各生态源地之间,具有保持生态过程以及生态服务在区域内连续流通的重要生态用地。结合 MCR 最小阻力模型,利用 Linkage Mapper 软件中的廊道提取功能 [35]进行分析。结果共提取出 15 条生态廊道,总计约 39.92km ,平均长度约 2.7km⨀ 。根据阻力分布值,提取出 7 条重要的生态廊道,总计约 1.76km,占总廊道长度的 44.17% 。从空间分布特征来看,本次研究所提取的生态廊道能够有效的将生态源地串联起来,并较为均匀的分布在整个风景名胜区当中,具有良好的生态连通性;重要生态廊道有两个方向,一个是连接沱龙峡水库与连云山主峰(途径连云山工区);另一个则是起始于西侧纯溪峡谷,经连云山山顶连接了东侧的生态源地,这表明整个连云山风景名胜区西侧以及南侧区域具有较高的生态保护意义,尤其是靠近南部边界区域。

基于廊道的识别成果,在此基础上应用 Linkage Mapper 软件的 Pinchpoint Mapper 获取识别位于生态廊道当中的生态节点。结果表明,共计有 4 处比较明显的生态节点区域(筛选部分与生态源地过近的区域),主要分布在西侧纯溪景区,西南侧连云山工区、南侧连云山山顶区域以及东侧边界区域。通过将生态廊道,生态节点以及生态敏感度结合起来得到最终的连云山风景名胜区景观安全格局,相关结果如下:

(1)生态源地。共得到 8 处生态源地,总面积约 3.89km2 ,空间分布特征明显,大致呈现西侧以及南侧集中的趋势,主要分布在纯溪与连云山主峰附近区域。

(2)生态廊道。共得到 15 条生态廊道,长度约为 39.92km ,其中重要廊道 7 条,长度约为17.63km,主要分布在风景区西南侧与南侧区域。重要生态节点共计4 条,分布在纯溪、连云山主峰、连云山工区以及东部山区。

(3)景观安全格局。综合生态源地与生态廊道的分布情况,连云山的景观生态格局呈现“南重北轻,西密东疏”的总体格局,重要生态源地及节点主要分布在以连云山主峰为中心的南部和西南一线,中北部生态源地与节点分布较少。

图9 连云山风景名胜区景观安全格局示意图

3.4 策略与建议

基于连云山风景名胜区景观生态安全格局,考虑从保护与利用两个角度提出相应的对策与建议。

(1)加强生态源地保护,努力提升生态节点重要能级。坚持全面保护,努力提升包括生态节点在内的重要生态能级,充分发挥其生态稳定及生态服务的属性。

(2)加强重要生态廊道建设,控制人为活动。本文中的生态廊道是指对整体生态安全以及生态服务具有重要的通道。主要以西南侧以及南侧山脉为主要对象,在今后的规划以及开发过程中应当尤其注重该部分区域,形成以连云山山顶区域为核心,联动西南侧纯溪以及东侧区域的生态核心价值带。

(3)加强中部区域的管控,适度建设。中部区域拥有良好的基础设施以及游赏资源,其生态敏感性较小,现有人为活动也较为旺盛。在保护为基础的前提下,可以进行适当的旅游建设,提升风景名胜区的社会以及经济效益。

4. 结论

本文以生态敏感性分析为基础,基于地形、植被水系、土壤等自然环境因子和土地利用、风景区景源等社会因子,对连云山风景名胜区的生态敏感性进行了综合分析,基于生态敏感性分析结果,提取了生态源地。结合风景名胜区的特点,合理选取了道路阻力、村庄建设阻力、游赏阻力 3 个人为阻力因子,构建了人为活动综合阻力面,通过人为活动综合阻力面与生态源地的叠合分析,提取了连接生态源地的重要生态廊道,最终得到了由外围区域、生态廊道、生态源地构成的“面 - 现 - 点”多尺度的递进型景观生态安全格局。通过与连云山风景名胜区的天然林、生态公益林、水体等重要生态要素的分布情况的对比,发现本文的景观生态安全格局比较符合连云山风景名胜区的生态要素分布特点,证实了本文方法体系的可行性。

相比于前人的相关研究,本文所提出的方法弥补了以往研究直接选取动植物栖息地等作为生态源地的局限性 [36-37]。在综合阻力面构建方面,针对风景名胜区的特点创造性地提出了人为阻力的概念,并合理选取了道路阻力、村庄建设阻力、游赏阻力 3 个人为阻力因子,构建了研究区的人为活动综合阻力面,具有实际操作性和一定的创新性。本文构建景观生态安全格局的方法,可为风景名胜区的生态环境和重要风景资源保护研究、风景名胜区总体规划的保护章节编制等,提供一定的参考意义。

本文的研究方法和研究结果还存在诸多不足之处。首先在探究对象上,本文主要以连云山风景名胜区作为研究对象,所采用方法和构建的模型主要针对的是山岳型风景名胜区,具有一定的局限性。其次在研究的过程中,限于数据资料不足等原因,在生态敏感性分析等环节,纳入的要素还不全面,可能影响研究结果的准确性。最后在研究结果的验证上,限于数据和时间,只采用了最简单的比对方法,在后续还需加强对研究结果的验证。

在以后的研究中,拟进一步完善生态敏感性分析的因子和指标体系,优化生态源的提取方法,对综合阻力面模型的生态因子等其他可能的影响因子等进行探究。

参考文献:

[1] 王国玉 , 白伟岚 . 风景名胜区生态敏感性评价研究与实践进展 [J]. 中国园林 , 2019,35(2):5.DOI:10.3969/j.issn.1000-6664.2019.02.017.

[2] 张德顺 , 杨韬 . 应对生态保育规划的风景名胜区生态资源敏感性分析——基于生态资源评价结果 [J]. 中国园林 , 2018, 34(2):5.DOI:10.3969/j.issn.1000-6664.2018.02.021.

[3] 朱霞 , 郑越 . 山岳型风景名胜区生态敏感性评价及保护对策研究——以武汉市木兰山风景名胜区规划为例 [J]. 华中建筑 , 2021, 39(2):6.

[4] 胡善风 , 朱红兵 . 山岳型遗产地旅游可持续发展研究——以黄山风景区为例 [J]. 合肥工业大学学报:社会科学版 , 2013, 27(1):6.DOI:CNKI:SUN:HFGS.0.2013-01-002.

[5] 李仁杰 , 路紫 , 李继峰 . 山岳型风景区观光线路景观感知敏感度计算方法——以武安国家地质公园奇峡谷景区为例 [J]. 地理学报 , 2011.DOI:CNKI:SUN:DLXB.0.2011-02-012.

[6] 唐晓岚 , 王忆梅 , 周孔飞 . 基于生态安全格局的山岳型风景区景观资源保护利用研究[J]. 南京林业大学学报 : 自然科学版 , 2023, 47(2):9.

[7] 陈利顶 , 孙然好 , 刘海莲 . 城市景观格局演变的生态环境效应研究进展 [J]. 生态学报 ,2013, 33(4):9.DOI:10.5846/stxb201205070659.

[8] 田雅楠 , 张梦晗 , 许荡飞 , 等 . 基于”源 - 汇”理论的生态型市域景观生态安全格局构建 [J]. 生态学报 , 2019.

[9] 俞孔坚 . 生物保护的景观生态安全格局 [J]. 生态学报 , 1999, 19(1):8.DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.1999.01.002.

[10] 翁奕城 , 连一航 . 基于景观安全格局的城市滨水景观规划研究——以广州白云湖地区为例 [C]// 规划 60 年 : 成就与挑战——2016 中国城市规划年会论文集 (11 风景环境规划 ).2016.DOI:ConferenceArticle/5af26ba3c095d716587de1fa.

作者简介:邹明(1980.5-),男,本科,高级工程师,湖南长沙,汉族,从事工作:自然资源规划

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)