高校党建工作与思想政治教育深度融合路径研究

杨道海

南昌大学共青学院 332020

1 引言

在中国高等教育高质量发展的新时代背景下,习近平总书记明确指出“加强党对高校的领导,加强和改进高校党的建设,是办好中国特色社会主义大学的根本保证”。这一重要论述为高校党建与思政教育工作提供了根本遵循。当前,高校作为培养社会主义建设者和接班人的重要阵地,肩负着为党育人、为国育才的神圣使命。在实现中华民族伟大复兴的关键时期,推动高校党建工作与思想政治教育深度融合,既是落实立德树人根本任务的必然要求,也是应对多元文化冲击、巩固意识形态阵地的战略选择。

1.1 研究背景与意义

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视高校党的建设,各地区各部门各高校共同努力,党对高校的全面领导持续加强,时代新人铸魂工程深入实施,思政课建设全面加强,高校基层党组织政治功能和组织功能持续增强。截至 2025 年,全国高校思政课专职教师从 2012 年的 3.7 万人增至 11.7 万人,高校辅导员从 14.2 万人增至 27.9 万人,思政工作队伍实现量质齐升。这一系列数据表明,高校党建与思政教育工作已取得重大进展和突破。然而,在深度融合方面仍存在诸多挑战:部分高校党建工作与思政教育存在“两张皮”现象,党建工作侧重于党员组织发展、党内事务管理,思政教育聚焦课堂教学,二者在教学内容、师资队伍、实践活动等层面缺乏系统性整合;传统灌输式教育仍占主导,利用新媒体、新技术手段开展融合教育不够灵活多样,难以满足“00 后”大学生求新求变的学习需求;专业课教师在传授技能时鲜少深挖思政元素,党建理论与专业实践未能有机衔接。这些问题严重制约了育人合力的形成。因此,探索高校党建与思政教育深度融合路径具有重要的理论意义和现实意义。从理论层面看,有助于构建具有中国特色的高校思想政治工作理论体系;从实践层面看,可为高校提供可操作的融合方案,提升育人实效。

1.2 研究框架与方法

本研究构建了“问题—理论—路径—评估”的研究框架,采用多元研究方法展开探索:文献分析法:系统梳理党中央关于高校党建与思政教育的政策文件与学术研究成果。案例研究法:深度剖析39 所党建示范高校、396 个标杆院系的实践案例。比较研究法:横向对比温州理工学院、郑州商学院等院校的创新模式。

数据建模法:构建融合成效评估指标体系,建立动态优化机制。

研究特别注重实证数据支撑,通过收集分析近三年高校党建与思政融合实践的一手资料,确保研究结论的科学性和可操作性。

2 融合现状:成效与问题并存

2.1 制度建设取得突破性进展

近年来,高校党建与思政教育融合的制度体系不断完善,形成了较为完整的“四梁八柱。法规制度层面:中共中央修订印发《中国共产党普通高等学校层组织工作条例》,《关于坚持和完善普通高等校党委领导下的校长负责制的实施意见》《关于加强民办学校党的建工作的意见(试行)》《关于加强高校党的政治建的若干措施》等文件相继出台。组织保障层面:在中央教育工作领导小组统筹部署下,中央组织部、中央宣传部、教育部党组定期召开全国高校党的建设工作会议;领导小组成员单位按职责分工大力支持高校党建,形成密切协作、齐抓共管工作格局。队伍建设层面:教育部组织2800 余所全国普通高校党委书记和校长、8 万余名领导班子成员和中层骨干、14.7 万名思政课教师、26.4 万名辅导员、8.8 万名学生党支部书记开展全覆盖集中培训,这些举措使党对高校的全面领导不断加强,为党建与思政教育融合提供了坚实的制度保障和组织基础。

2.2 实践创新涌现典型模式

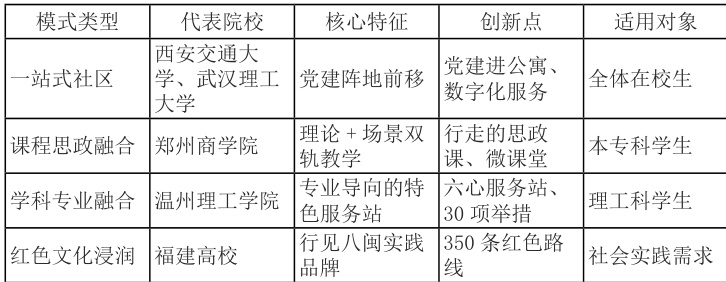

在实践层面,各地高校积极探索党建与思政教育融合的创新模式,形成了一批可复制可推广的典型案例,详见表1 :

2.2.1“一站式”学生社区模式

西安交通大学组建民族团结专项社区学业辅导团,将学生社区打造成为党建引领民族工作的前沿阵地;武汉理工大学在学生社区建设教育数字化体验与服务中心;金华职业技术大学全面推行“党建进公寓”,筑实“一站式”社区大思政教育新阵地。这种模式将党建阵地延伸到学生生活区,实现了“哪里有学生,哪里就有党建和思政工作”。南昌大学共青学院,组建了“一站式”服务社区,党员值班,为学生排忧解难。

2.2.2 课程思政融合模式

构建“政治领航铸魂、课程创新赋能、党建业务协同、育人实践工作”的四位一体工作体系,推动学校党建工作与教育教学、科研、人才培养深度融合。该校创新“理论 + 场景”双轨教学模式,构建“课前十分钟学生上讲台”微课堂品牌,由党员教师指导学生挖掘开发红色资源;依托“行走的思政课”实践活动,组织师生深入开展情景教学,形成“传承红色基因筑牢思想根基”特色育人工程。

2.2.3 学科专业融合模式

温州理工学院数据科学与人工智能学院实施“1630”行动,推动学生党建与思政育人融合。围绕立德树人根本任务,成立“绿鹰守护公寓安心党员服务站”、“树心坊心理舒心党员服务站”、“鸿雁齐飞学业贴心党员服务站”、“卓越领航青年全心党员服务站”等“六心”青年党员服务站,实施就业帮扶、朋辈心理互助、发展性资助等 30 项举措,提升学生党建工作质效。

表1 :不同院校党建与思政教育融合模式比较

2.3 现存问题与挑战

尽管取得了显著成效,但高校党建与思政教育融合仍面临诸多挑战:

机制壁垒:高校存在党委与教学部门协同不足问题。党建工作与思政教育由不同部门分管,缺乏统一协调机制,导致资源分散、各自为政。例如,部分高校党组织活动与思政课程内容重复率高,但协同设计不足。

内容脱节:思政课程与专业课程融合度不足。专业课教师对思政元素挖掘不够深入,党建理论与专业实践未能有机衔接。在智能制造、人工智能等前沿专业中,仅有 35% 的课程融入了“大国工匠精神”、“科技报国情怀”等思政元素

方法滞后:传统灌输式教育仍占主导,利用新媒体、新技术手段开展融合教育不够灵活多样。调查显示,00 后大学生对传统党建活动的参与意愿不足 30% ,但对沉浸式、体验式活动的参与意愿高达 85% 。

评价缺位:尚未建立科学的融合成效评价体系。当前高校评价体系中,党建与思政融合相关指标占比不足 15% ,且多关注形式而非实效。“当前高职院校党建与思政教育融合中,党建工作侧重于党员组织发展、党内事务管理,思政教育聚焦课堂教学,二者在教学内容、师资队伍、实践活动等层面缺乏系统性整合,存在‘两张皮’现象。”

3 融合的理论逻辑:多维驱动的必然性

3.1 政策引领:国家战略的顶层设计

习近平总书记强调:“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题”。这一重要论述明确了高校党建与思政教育融合的政治逻辑。党中央先后出台《关于加强高校党的政治建的若干措施》等文件,要求将党的领导贯穿办学治校全过程。从国家战略看,高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点,承担着支撑国家创新发展的重任。新时代以来,高校向经济社会主战场输送了 1 亿多毕业生,国家自然科学奖和国家技术发明奖超七成、国家科学技术进步奖近五成来自高校。这些成就的取得,离不开党建工作的政治引领和思政教育的价值塑造。

3.2 教育规律:立德树人的本质要求

高校党建与思政教育融合遵循“知行合一”的教育规律。价值认同(知)需通过组织实践(行)强化:这一理论模型在温州理工学院的实践中得到验证。该校通过“红话筒师生宣讲团”强化理论学习,同时依托“数智红荟党建联建”平台开展社会服务,使学生在“理论认知 - 实践深化 - 价值内化”的循环中提升思想政治素养。数据显示,参与该项目的学生党员在专业认同度( 92% )、社会责任感( 89% )、政治素养( 94% )等方面显著高于对照组。

3.3 管理协同:资源整合的乘数效应

根据系统论观点,党建与思政教育融合能产生“1+1>2”的协同效应。郑州商学院的实践印证了这一点:该校建立“党委领学 + 支部联学 + 党员践学”三级联动体系,将组织优势转化为育人优势。

资源整合的乘数效应主要体现在三个方面:人力资源整合:思政教师与党务工作者协同备课,提升教学质量;物质资源整合:党建经费与教学经费统筹使用,建设共享平台;课程资源整合:党建理论与专业课程有机融合,开发特色课程。

4 融合路径设计:构建四位一体实践体系

基于理论逻辑与现实问题,本研究提出“组织协同、课程创新、队伍赋能、技术驱动”的四维融合路径体系,为高校提供可操作的实施方案。

4.1 组织协同机制创新

破解“两张皮”困局,需重构组织协同机制:

顶层设计强化:成立党建与思政融合领导小组,由党委书记任组长,建立“党委统一领导、党政齐抓共管、部门协同联动”的工作格局。制定《党建与思政融合三年行动划》,明确路线图和时间表。

跨部门协作平台:建立党建与思政教育联席会议制度,每月召开一次协调会,解决资源分配、活动统筹等问题。例如,浙江某高校通过联席会议机制,使党建活动与思政课程重复率从 67% 降至 15% ,资源利用率提升 40% 。

基层活力激发:实施“一院一品”、“一支部一特色”创建活动,培育特色品牌。目前全国已培育创建全国党建示范高校 39 个、标杆院系 396 个、样板支部 3539 个。金华职业技术大学推行“党建进公寓”品牌,使学生党员参与率从 35% 提升至 82% 。

4.2 课程教学体系重构

课程是育人的主渠道,需构建“思政课程 + 课程思政 + 实践思政”三维一体的课程体系:

4.2.1 思政课程创新

内容创新:将党的最新理论成果转化为教学资源。全国高校开好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想概论课,统编教材使用率达 100% 。福建高校开发“行见八闽”实践教材,包含350 条红色路线。

形式创新:采用“微党课 + 情景模拟”教学法。郑州商学院构建“课前十分钟学生上讲台”微课堂品牌,由党员教师指导学生挖掘开发红色资源。

4.2.2 课程思政深化

专业融合:在专业课程中系统融入思政元素。以智能制造专业为例,引入大国工匠党员事迹,讲述他们凭借精湛技艺和对党忠诚,攻克技术难关的历程。

评价改革:将“思政元素挖掘”纳入教学评价体系,权重占 20%⨀ 。温州理工学院数据科学与人工智能学院获评省级课程思政示范基层教学组织,其专业课程思政覆盖率达 100% 。加上思政元素,学生认同感明显提升,如表2 所示。

表2 :三维一体课程体系实施效果对比(12 所高校试点数据)

注:创新思政课程在参与度、满意度和价值认同提升方面均优于传统模式。

4.2.3 实践平台拓展

社会实践:组织学生党员参与乡村振兴、社区服务。四川大学、贵州大学选派驻村第一书记和工作队员奋战在乡村振兴一线。

红色教育基地:与爱国主义教育基地合作建立实践基地。电子科技大学打造综合性电子科技博物馆,连续8 年组织全体师生领略老电子元器件背后的红色基因

4.3 队伍协同能力提升

队伍建设是融合的关键支撑,需打造“双师型”融合队伍:

师资互聘机制:选拔优秀思政教师兼任党支部书记,目前全国高校“双带头人”教师党支部书记配备比例超过 97%∘ 。实施“双向进入、交叉任职”,即专业教师进党建队伍、党务干部进教学团队。

能力提升计划:开展“党建 + 专业”融合培训,每年不少于 40 学时。温州理工学院通过“传帮带·育新人”机制,使青年教师教学能力提升 35%⨀ 。

校外资源引入:邀请企业劳模、优秀党员开展协同教学。中国石油大学(北京)将“海洋石油981 钻井平台”作为实践育人基地,邀请行业专家讲授“能源报国”专题。

4.4 数字赋能智慧思政

顺应教育数字化转型趋势,构建“智慧党建 + 数字思政”平台:资源平台建设:开发“红色资源库”,整合党史文献、影像资料等。武汉理工大学建设“教育数字化体验与服务中心”,资源利用率提升 60% 。精准画像系统:基于大数据分析学生思想动态,实现精准施教。中国传媒大学实施“一人一策”教师赋能发展计划。沉浸式体验场景:利用 VR 技术开发虚拟展馆。某高校建成“真理之光思政教育体验中心”,通过“理论溯源—场景浸润—实践淬炼”三模块增强体验感,学生参与意愿从 45% 提升至 88% 。

5 融合成效评估与动态优化

5.1 评估指标体系构建

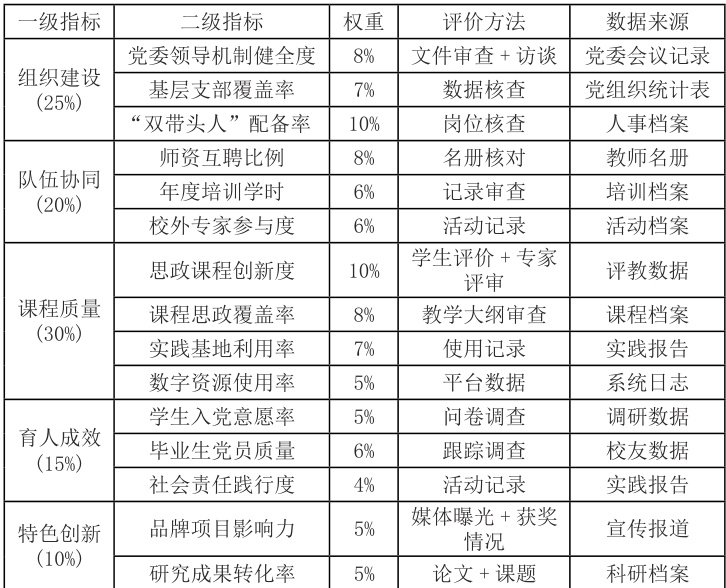

建立科学的评估体系是检验融合成效的关键。本研究构建了包含 5 个一级指标、18 个二级指标的评估体系:

[7] 新华社 . 高校党的建设与思想政治工作开创新局面 [EB/OL]. 和田市人民政府网,2025-06-24

[8]郑州商学院.构建“党建+”模式推动“大思政”育人新格局[EB/OL].河南省教育厅,2025-05-09

[9] 高毅哲 . 以高质量高校党的建设工作支撑教育强国建设 [N]. 中国教育报,2024-12-19

[10] 周烁.“三个聚焦”抓党建“一融双高”探新路[N]. 中国教育报,2025-01-16

[11] 红网 . 高职院校党建与思政教育深度融合的创新实践与思考 [EB/OL].2025-05-16

附录1 :主要实践案例列表

1. 西安交通大学“一站式”学生社区模式创新点:组建民族团结专项社区学业辅导团成效:打造党建引领民族工作的前沿阵地

2. 郑州商学院“四位一体”工作体系

创新点:构建“政治领航铸魂、课程创新赋能、党建业务协同、育人实践工作”体系成效:思政课程满意度提升至 94% 。

3. 温州理工学院“1630 行动”

创新点:成立六类青年党员服务站,实施30 项举措成效:学生获国家级竞赛奖项,高层次人才党员占比 65%

表3 :高校党建与思政教育融合成效评估指标体系

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)