创意劳动评价的困境与突破

孙俊 李乾祥

金寨县仙花实验学校 安徽省六安市金寨县 237300; 金寨县教师发展中心 安徽省六安市金寨县 237300

一、问题提出:创意劳动评价的现实困境

(一)传统评价的结构性矛盾

标准模糊化:六安市某县调研显示, 78% 的劳动评价未设创新性指标, 65% 的教师无法清晰描述 “创意劳动” 表现,导致评价主观性强,难以衡量学生创新能力。

数据碎片化:传统纸质档案难以记录炒制工序创新等关键信息, 82% 的过程性数据未被有效留存,影响对劳动过程的全面评价与教学改进。

反馈滞后性: 63% 的学生劳动成果评价在活动结束 3 周后才获反馈,削弱了评价对学生学习调整和教师教学优化的即时促进作用。

(二)AI 赋能的理论应答

为解决上述困境,本研究构建 “三维六度” 评价模型:

数据维度:采用文本、图像、传感器等多模态数据采集,全面记录劳动过程。能力维度:从创新性( 30% )、协作性( 25% )、技术性( 20% )、市场性( 15% )、持续性( 10% )六个维度评价,注重综合能力考量。

技术维度:运用日志分析、计算机视觉识别等技术,实现劳动过程与成果的精准量化评价。

二、“六安瓜片” 项目设计与 AI 工具应用

(一)项目架构

采用 “五阶递进” 任务链,培养学生核心素养:

品种认知:通过图像识别系统鉴别茶树品种,激发生物探究兴趣。

智能种植:依托物联网监测土壤墒情(校园气象站采集数据),引导学生数据驱动决策。

工艺创新:借助 NLP 分析炒制工序改进方案,培养工程思维与创新能力。

品牌营销:用大数据生成消费者画像,提升数字经济素养与市场意识。

成果转化:结合商标注册与专利存证技术,增强产权保护意识。

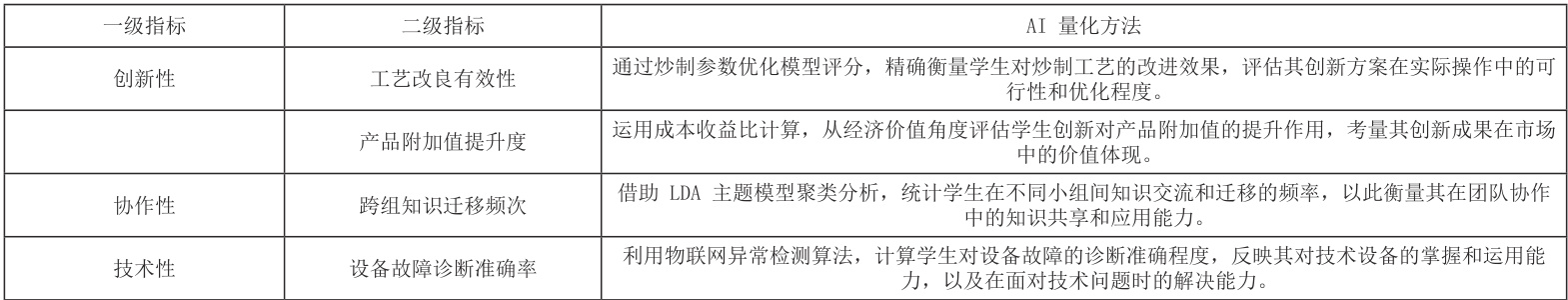

表 1

(二)AI 辅助评价系统

自然语言处理模块:采用 BERT 模型中文预训练,支持 15 种方言转写,可自动提取劳动日志中的创新要素(如识别 “七步杀青法” 等工艺改良方案)。

计算机视觉系统:炒制动作识别准确率达 92.3% ,可检测揉捻力度、翻炒频率等 23 项技术指标,量化评估操作规范性与技术掌握程度。

三、创意劳动评价标准构建

(一)三级评价指标体系

(二)特色评价工具

炒制工序数字画像:通过压力传感器生成热力图,直观显示炒茶发力均衡度,为技能改进提供可视化依据。

消费者画像系统:分析抖音直播数据,生成产品改进建议(如 “青绿色系包装点击率上升 37%⋅ ”),引导学生对接市场需求。

专利价值预测模型:基于文本挖掘评估创新方案技术含量,准确率达 81.4% ,为评价提供客观参考。

四、实践成效与数据分析

(一)个体发展层面

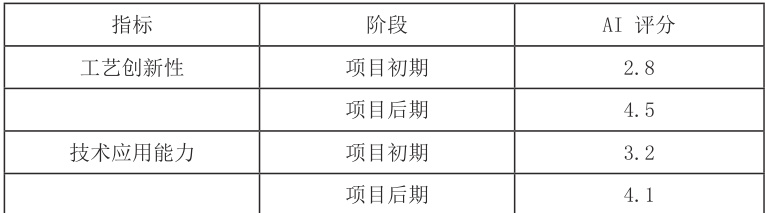

以学生 B 为例,跟踪其在项目中的成长轨迹(见表 2):

表 2

(二)群体发展特征

创新效能提升:创新方案产出量从 1.2 个 / 组增至 3.1 个 / 组(增长 158% ),跨学科知识迁移频次月均增长 2.3 次,学生创新思维与实践能力增强。

协作模式转型:家校协同任务完成率从 39% 升至 82% ,跨组技术交流频次提升 67% ,形成良好协作氛围。

市场意识觉醒:学生设计的 “瓜片盲盒” 营销方案点击转化率达 12.7% ,市场敏感度显著提升。

可视化证据:班级雷达图显示,学生技术应用能力标准差缩小 41% (整体水平均衡),数字工具使用熟练度达 91% ,创新方案技术含量提升 2.8 倍。

五、反思与优化建议

(一)实践突破验证

评价范式创新:本研究成功构建了 “过程可见、创新可测” 的评价范式,有效解决了传统评价中 “创新难量化、过程难追踪、协作难评价” 的 “三难困境”。通过多模态数据采集和 AI 技术的深度应用,实现了对学生创意劳动全过程的精准监测和量化评价,为劳动教育评价提供了全新的思路和方法。

能力培养成效显著:AI 辅助评价使得劳动教育对学生创造性问题解决能力的贡献度达 0.68( p<0.01 ),这表明 AI 技术的引入显著提升了劳动教育的教学效果,能够更好地培养学生的创新思维和实践能力,为学生未来的发展奠定坚实基础。

协同评价参与度提升:在家校社协同方面,评价参与度提升至 93% 。AI 辅助评价系统搭建了家校社沟通的桥梁,使得家长和社区能够更便捷地参与到学生的劳动教育评价中,形成了强大的育人合力,共同促进学生的全面发展。

(二)未来发展路径

区域评价数据共享:探索在区域评价数据共享中的应用,打破数据孤岛,实现不同学校、地区之间劳动教育评价数据的安全共享和协同分析。通过整合多源数据,能够更全面地了解学生劳动素养的发展状况,为制定更科学的教育政策和教学计划提供有力支持。

素养发展预测预警:构建 “劳动教育创新指数”,综合考虑学生的创新能力、协作能力、技术应用能力等多方面因素,通过大数据分析和机器学习算法,实现对学生劳动素养发展的预测预警。教师和家长可以根据预警信息及时调整教学和指导策略,为学生提供个性化的发展建议,促进学生劳动素养的持续提升。

结语

AI 技术的应用不仅展现了技术力量,更推动劳动教育评价范式革新。在 “AI+ 劳动” 的融合中,创意劳动的创新价值被精准量化,为新时代创新型人才培养提供动力。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)