架空输电线路导线对地距离测量方法对比研究

张振鑫

中国葛洲坝集团电力有限责任公司设计研究院 湖北宜昌 443002

引言

架空输电线路作为电力传输的关键基础设施,其导线对地距离是否契合安全标准,直接关联着电力系统的平稳运行以及人民群众生命财产安全。精准测量导线对地距离,在线路设计、施工、运维及安全评估等环节中起着举足轻重的作用。随着科技的持续进步,涌现出多种测量架空输电线路导线对地距离的方法。本文着重对无人机搭载激光雷达获取导线与地面点云数据,以及利用GNSS接收机测量档内地形数据并结合全站仪免棱镜模式测量导线数据这两种方法,展开论述与对比分析。

1基于无人机激光雷达的测量方法

1.1测量原理

无人机搭载激光雷达系统开展架空输电线路导线对地距离测量,主要依托激光雷达的主动遥感技术。激光雷达发射的激光脉冲信号,在遇到导线和地面等物体后会发生反射。通过精准测量激光脉冲从发射到接收的时间间隔,结合光速,能够算出物体与激光雷达之间的距离。与此同时,无人机配备的GNSS(全球导航卫星系统)和IMU(惯性测量单元)可实时获取无人机的位置与姿态信息,进而将每个激光脚点的距离信息转换为绝对坐标系下的三维坐标,生成点云数据。对这些点云数据进行处理与分析,便能精确提取导线的空间位置以及地面的地形信息,最终计算出导线对地距离。

1.2优势与不足

1.优势

(1)高效性:无人机具备快速飞行与大范围覆盖的能力,能够在短时间内完成长距离架空输电线路的测量任务,大幅提升测量效率。

(2)高精度:激光雷达拥有极高的测距精度和空间分辨率,能够获取高密度的点云数据,精准描绘导线和地面的三维形态。

(3)安全性:无人机能够在高空和复杂地形区域开展测量作业,规避了人工测量时面临的高空坠落、复杂地形行走困难等安全风险,提高了测量作业的安全性。

(4)适应性强:可适应各类复杂地形地貌,如山区、森林、河流等,对于人工难以抵达的区域,无人机激光雷达测量具有显著优势。

2.不足

(1)成本较高:无人机激光雷达系统的设备成本高昂,涵盖无人机、激光雷达、卫星导航定位系统等硬件设备的购置费用,以及后续的设备维护和数据处理软件使用费用。此外,对操作人员的技术要求较高,需要进行专业培训。

(2)受天气影响较大:在恶劣天气条件下,如强风、大雨、浓雾、大雪等,无人机的飞行安全以及激光雷达的测量精度会受到严重影响。

(3)数据处理复杂:激光雷达采集到的点云数据量庞大,数据处理需要专业软件和技术人员,包含点云预处理、地形建模、导线提取等步骤,处理过程繁杂,需耗费大量时间和计算资源。

2 基于GNSS接收机与全站仪免棱镜模式的测量方法

2.1测量原理

此方法主要通过GNSS接收机测量档内地形数据,获取地面点的三维坐标,同时,运用全站仪免棱镜模式测量导线的空间位置,随后将两者数据相结合,计算导线对地距离。具体而言,GNSS接收机通过接收卫星信号,能够快速获取测量点的平面坐标(经度、纬度)和高程信息,用于构建档内的地形模型;全站仪免棱镜模式则利用红外或激光测距技术,在不设置棱镜的情况下,直接瞄准导线进行测量,获取导线点的三维坐标。将导线点的高程与对应地面点的高程相减,即可得出导线对地距离。

2.2优势与不足

1.优势

(1)成本较低:GNSS接收机和全站仪是测量领域常用设备,设备成本较低,且操作相对简单,对操作人员的技术要求低于无人机激光雷达测量。对于一些规模较小的测量项目或预算有限的情况,该方法具有一定经济性。

(2)精度稳定:在通视条件良好时,全站仪免棱镜模式能够实现高精度的导线测量,GNSS接收机也能获取精确的地形数据。两者结合计算得到的导线对地距离精度较为稳定,可满足大多数工程测量要求。

(3)不受空中管制影响:该方法均在地面作业,不存在无人机飞行受空中管制的问题,在一些无人机禁飞区域或对飞行安全要求较高的场所,具有更好的适用性。

2.不足

(1)效率较低:GNSS接收机测量需要在档内采集大量地形数据,全站仪测量导线数据需逐点瞄准测量,对于长距离架空输电线路,测量速度缓慢,耗费大量人力和时间。尤其是在地形复杂、植被茂密区域,测量人员频繁移动,进一步降低测量效率。

(2)通视要求高:全站仪免棱镜模式测量导线要求测站点与导线点之间通视,当导线被树木、建筑物等物体遮挡时,无法进行测量,需重新选择测站点,增加工作量。此外,GNSS接收机测量地形数据时,也需保证接收天线处于开阔地带,避免信号遮挡。

(3)安全性较差:在地形复杂区域进行测量时,测量人员需徒步穿越,面临摔倒、迷路、野生动物袭击等安全风险。

3工程项目案例对比分析

3.1案例背景

某500kV输电线路穿越西南丘陵山区,全长12.7公里,沿线地形以陡峭山脊、茂密森林为主,部分区段导线跨越深谷。运维人员需对该线路进行年度安全评估,重点检测导线对地距离是否满足规范要求。

3.2实施过程

1.使用无人机搭载激光雷达作业

本次作业投入技术人员2名,使用大疆M350RTK无人机挂载禅思L2激光雷达进行作业,连接连续运行基准站(CORS)获取高精度定位服务,规划“弓”字形航线,仿地飞行高度100米,扫描频率240kHz,单日完成4公里线路数据采集。针对森林覆盖区域,通过降低飞行速度和增加扫描角度提升点云密度。外业结束后使用大疆智图软件对原始数据进行解算,通过植被滤波CSF算法分离地面点与树木点,导线提取采用基于曲率的Snake算法,最终生成导线三维坐标文件与地面DEM模型,内外业总耗时4天。

2.使用GNSS接收机搭配全站仪作业

本次作业投入技术人员4名,使用南方GNSS接收机搭配全站仪进行作业,GNSS接收机连接连续运行基准站(CORS)获取高精度定位服务,技术人员手持该设备采集地形数据,遵循地貌特征点全覆盖、地物要素准确映射、等高线逻辑一致性等原则,全面反映地形起伏和地物分布,避免漏测或冗余。使用全站仪免棱镜模式进行导线测量,仪器安置好对中整平,搭配GNSS接收机设置后视点定向后开始采集数据,使用连续测量功能多次且均匀的采集导线数据。外业结束后使用南方CASS绘图软件进行数据处理,生成导线三维多段线文件与地形TIN三角网模型,内外业总耗时10天。

3.3 对比分析

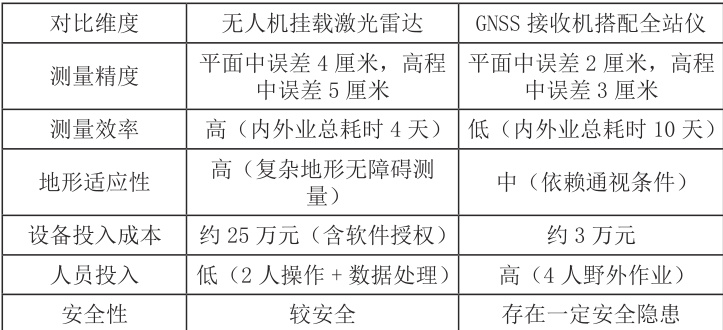

1.测量精度

无人机激光雷达测量方法凭借高密度的点云数据,能够精准描绘导线和地面的三维形态,其测量精度主要受激光雷达的测距精度、无人机的定位精度以及点云数据处理算法影响,激光雷达的测距精度结合高精度的GNSS和IMU,整体测量精度较高,可达厘米级。

GNSS接收机与全站仪免棱镜模式测量方法的精度,主要取决于GNSS的定位精度、全站仪的测距精度以及地形建模的插值精度。GNSS静态测量精度可达毫米级,但动态测量精度相对较低,但也可达到厘米级;全站仪免棱镜模式的测距精度一般在毫米到厘米级之间。

2.测量效率

无人机激光雷达测量方法具备快速飞行和大范围数据采集能力,能够在短时间内完成长距离架空输电线路的测量,特别适用于大面积、长距离的测量项目。数据处理虽需一定时间,但可通过自动化软件提高处理效率。

GNSS接收机与全站仪免棱镜模式测量方法需人工在地面逐点测量,测量速度较慢,对于长距离线路需投入大量人力和时间。在地形复杂区域,测量人员的移动速度受限,进一步降低效率。

3.成本

从设备成本看,无人机激光雷达系统价格高昂,一套完整的大疆M350RTK+L2系统及大疆智图软件需要约二十五万元,加上后续设备维护和软件使用费用,成本相对较高。而GNSS接收机和全站仪的设备成本相对较低,需要花费约三万元,适合预算有限的项目。

4.地形适应性

无人机激光雷达测量方法适用于各类复杂地形地貌,如山区、森林、河流、城市密集区等,尤其适合对长距离、高精度、高效率测量有需求的项目,如新建输电线路的设计测量、运行线路的安全评估和定期巡检等。

GNSS接收机与全站仪免棱镜模式测量方法适用于通视条件良好、地形相对简单、测量范围较小的项目,如局部线路的检修测量、小规模的地形修正测量等。

5.安全性

无人机激光雷达测量方法通过无人机在空中作业,避免了人工在复杂地形和高空环境下操作,极大降低了测量人员的安全风险。但需留意无人机飞行安全,防止碰撞和失控等事故。

GNSS接收机与全站仪测量方法需测量人员在地面作业,在复杂地形和恶劣环境中存在一定安全隐患,如滑倒、坠落、野生动物袭击等。

4 结语

本文对基于无人机激光雷达和基于GNSS接收机与全站仪免棱镜模式的两种架空输电线路导线对地距离测量方法进行了详尽论述与对比分析。两种方法各有优劣,适用于不同测量场景。无人机激光雷达测量方法高效、高精度、安全、适应性强,但成本高、数据处理复杂;GNSS接收机与全站仪免棱镜模式测量方法成本低、精度稳定,但效率低、通视要求高、安全性一般。在实际应用中,应依据测量项目的具体需求,如测量精度、范围、地形条件、预算和时间要求等,选择适宜的测量方法。对于长距离、复杂地形、高精度要求的项目,优先考虑无人机激光雷达测量方法;对于小规模、简单地形、预算有限的项目,可选择GNSS接收机与全站仪免棱镜模式测量方法。随着科技不断发展,应持续关注新型测量技术和设备的研发与应用,不断改进测量方法,提高架空输电线路导线对地距离测量的自动化和智能化水平,为电力系统的安全稳定运行提供更坚实的技术保障。

参考文献:

[1]常增亮,输电线路大跨越段导线空间距离测量新方法[J].电力勘察设计,2015,(03): 31-33.

[2]任彭睿智,无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用分析[J]. 建材发展导向, 2025,(03): 1-3.

[3]李怀建,尹超, 杜小菁,孙常特. GNSS接收机自主完好性监测算法研究现状分析[J]. 战术导弹技术, 2025,(03): 126-135.

作者简介:张振鑫(1994-),男,汉族,新疆乌鲁木齐,本科,工程师,研究方向:测绘工程。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)