“逆向混改”对房地产民企纾困效果研究

舒新淋

重庆理工大学 重庆市 400054

1 引言

党的二十大报告强调,优化民营企业发展环境,促进民营经济发展壮大,是当前的重要任务。民企作为我国经济发展的重要力量,在促进经济增长、创造就业岗位中的作用凸显。《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》中也强调,要“鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业,积极发展混合所有制经济”。

房地产企业作为中国经济的重要支柱,具有资金密集、开发融资规模大、投资周期长等特点,受政策调控影响显著。据国家统计局的相关数据,2024 年我国房地产开发投资总额为 100280 亿元,较上年度减少了 10.6% ;新建商品住宅的销售总额为 96750 亿元,同比减少了 17.1% ;房地产开发公司的到位资金为 107661 亿元 , 比去年下降 17%. 。当前,房企投资回报率低迷,业绩仅与2015 至 2018 年相当,但资产负债率更高,融资难度加大,债务风险凸显。面对这一现状,逆向混合所有制改革(简称“逆向混改”)已成为房地产企业克服难关、促进长期发展的关键策略,亟待通过政策扶持化解债务风险,以应对本轮市场调整周期的长期影响。

本文以华南城引入特区建发为例,研究“逆向混改”的动因与效果,为民营房企纾困提供借鉴。“逆向混改”既能提升民企信誉、缓解资金压力,又能通过国企资源支持与民企经营效率的优势互补,探索更有效的纾困路径。

2 文献综述

2.1“逆向混改”的动因研究

民营企业在引入国有股东时,主要受资源驱动和治理驱动两大核心因素影响。赵璨等(2021)发现国资参股能显著缓解民企资源不足[1]。徐辉等(2023)认为国有股份作为桥梁,帮助民企获政府资助、税收减免等 [2]。汪艳涛(2024)认为国有资本的加入可以为民企提供信用背书以及资金支持,拓宽融资渠道,缓解融资约束 [3]。另外,Ahamd 等(2019)指出,过度集中的所有权结构会降低企业可持续性,增加业绩波动和违约风险 [4]。吴兴宇(2021)的研究表明,国有股东在民营企业治理中发挥了积极的规范作用,加强了内部监管和约束 [5]。梁毕明(2022)也指出,国有企业与私人经济的联合,不仅能提高国有企业运行效率,还能促进民营企业快速发展 [6]。

2.2“逆向混改”的效果研究

大多学者认为逆向混改给企业带来了积极的成效。何瑛等 (2022) 研究指出,混改能抑制管理者自利,完善薪酬机制,对企业风险承担有积极影响,确保稳健运行 [7]。廖红伟等(2024)通过实证研究表明逆向混改能够显著推动民营企业绿色转型 [8]。但也有学者持相反的态度。张根林 (2020) 实证研究显示,国有资本参股民企后未减轻融资约束,反而抑制了其技术创新能力[9]。肖正等(2022)认为逆向混改不仅提高了雇员成本和代理成本,还增加了管理者惰性,同时政府的干预会降低民营企业造血的能力 [10]。

尽管“逆向混改”在生态环保、制造业等领域研究广泛,房地产领域却相对匮乏。房地产行业市场环境复杂多变,民营房企急需新策略。本文选取民营房企华南城为典型案例,深入剖析其“逆向混改”过程、动因及效果,旨在为困境中的房企提供借鉴,助力纾困,也为国民经济持续增长增添活力。

3 案例介绍

3.1 案例企业简介

3.1.1 华南城

华南城控股有限公司(简称“华南城”)是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业。公司自 2002 年成立以来,始终专注于大型综合商贸物流交易中心的开发与运营,业务涵盖物流及仓储服务、物业管理、会议及展览服务等多元化领域。尽管华南城的业务模式并非传统意义上的房地产公司所特有,但由于其大部分收入均源于物业销售,特别是住宅销售领域,其业务本质仍深植于房地产领域。

3.1.2 特区建发集团

深圳市特区建设发展集团有限公司(简称“特区建发”)是深圳市委市政府于2011 年8 月设立的市级综合性投融资实体,旨在加速投融资体系革新、促进特区整体发展步伐。特区建发以市场化方式为城市发展提供创新的投融资服务,业务涵盖多个领域,包括城市化建设、房地产开发、物业服务等。在房地产开发领域,特区建发有着丰富的经验,成功开发了深圳多个地标性房地产项目,涉及住宅、写字楼、工业园等多个领域。

3.2“逆向混改”过程

2021 年 12 月:华南城发布公告 , 特区建发集团及其全资控股的下属公司以每股 0.57 港元认购华南城新发行的 33.5 亿股股份,特区建发将拥有华南城29.28% 的股份,成为华南城主要股东兼单一最大股东。

2022 年2 月:华南城股东特别大会表决通过股份认购协议。

2022 年4 月:特区建发集团认购股份获得深圳市政府相关部门同意。

2022 年5 月:完成认购,特区建发集团正式成为华南城单一最大股东。

4 混改动因分析

4.1 华南城引入国资的动因

4.1.1 缓解资金压力

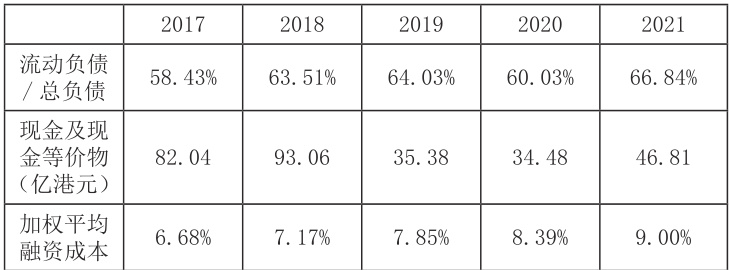

在 2017 至 2021 年,华南城的资产负债率维持在 65% 左右,与行业平均水平接近,但债务结构持续恶化:流动负债占比从 58.43% 升至 66.84% ,而现金储备从 82.04 亿港元锐减至 46.81 亿港元。为缓解流动性压力,2018 年后公司被迫以超 10% 的高息发债融资,2021 年加权平均融资成本达 9% 。同时,其流动负债高达 530.06 亿港元,其中一年内到期短期借款达 207.5 亿港元,现金覆盖率仅 22.6% ,偿债能力严重不足。加上疫情冲击及 2022-2023 年集中到期的多笔美元债券,公司陷入“借新还旧”的困境。引入国有资本优化债务结构,成为缓解短期偿债风险的关键路径。

表1 华南城混改前偿债能力相关数据表

数据来源:新浪财经、企业年报

4.1.2 拓宽融资渠道

在“房住不炒”政策及行业信用风险加剧的背景下,华南城融资渠道持续收窄。外资评级机构自 2015 年起多次下调其评级,2021 年更因偿债能力质疑撤销评级,导致融资难度进一步加大。同时,销售端受政策调控及电商冲击,2021 年毛利率骤降 14 个百分点至 29.34% ,净利率下降至 7.36% ,内生造血能力不足。为突破困境,华南城引入特区建发实施逆向混改,通过国有资本注入缓解短期债务压力,并借助国企信用背书重塑市场信心,优化融资条件,拓宽融资渠道。

4.2 特区建发集团入股民企的动因

4.2.1 响应国家发展战略与民生保障

华南城园区入驻商户超 10 万家,创造就业岗位约 33 万个,累计纳税达200 亿元。在国家构建新发展格局背景下,华南城为中小制造企业和实体经济发展提供了重要支撑。2019 年《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》出台后,特区建发作为深圳市属国企,通过与华南城开展深度合作,既展现了国企担当,也为区域经济稳定和民生保障作出了积极贡献。

4.2.2 契合企业发展战略的蓝图规划

特区建发是深圳市属国企,聚焦城市建设、产业升级、民生改善和区域协同发展,致力于打造全国领先的城市综合运营商。华南城在全国八大核心城市布局商贸物流和电商产业园,具备成熟的市场运营模式和专业管理能力。双方通过城市更新、物流网络优化、跨境电商等领域的深度合作,可实现战略协同和优势互补。

5 混改效果分析

5.1 治理层面

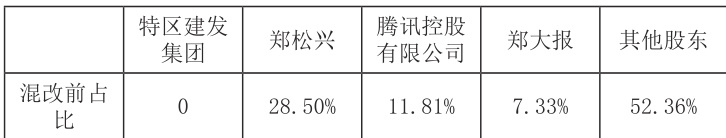

优化股权结构。混改前,华南城呈现典型的“一股独大”特征,郑松兴和郑大报合计持股 35.83% ,远高于第二大股东腾讯控股( 11.81% ),形成高度集中的股权结构。这种治理模式容易导致大股东“隧道效应”,缺乏有效的制衡机制。引入特区建发进行逆向混改后,郑松兴持股比例下降,特区建发则以29.28% 的持股比例跃居企业第一大股东地位。国有资本的战略入股不仅稀释了原控股股东的持股比例,更形成了民营资本与国有资本相互制衡的股权格局。这种多元化的股权结构有助于抑制大股东的利益侵占行为,保护中小股东权益,同时为公司的战略决策带来更平衡的视角。

表2 华南城混改前后股权结构表

数据来源:企业公告

重塑治理架构。混改后,特区建发向华南城派驻了三名核心管理人员:万鸿涛出任执行董事兼集团副总裁,覃文忠担任执行董事兼财务总监,申丽凤任独立非执行董事并参与关键委员会工作。这次人事调整带来了三个积极变化:首先,国企管理经验的引入让决策更加严谨;其次,独立董事的加入提高了公司运作的透明度;最后,财务团队的专业化让资金使用更高效。新的治理架构既保留了民营企业灵活经营的特性,又融合了国有企业的规范管理优势,为公司长期健康发展奠定制度基础。

5.2 业务层面

特区建发入股华南城后,双方展开了多项业务合作。特区建发委派万鸿涛进入董事会,分管运营管理及新业务发展,推动“优势互补、战略协同”合作原则落地。2022 年 2 月起,双方展开实质性业务合作:首先与鹏城智慧共享科技公司合作推进智慧园区建设,涵盖停车管理、安防系统等领域;随后与深能南京能源签署分布式绿色能源协议,布局光伏、储能等新能源业务。同年11 月,双方深化协同合作,重点盘活南昌、郑州、南宁三地项目,并设立 110 亿港元股权投资基金支持优质开发。混改后,华南城获取了政策资源、拓展了业务渠道,但是战略协同的长期成效仍取决于其自身经营能力的提升,外部资源导入必须与内部管理优化形成合力,才能实现可持续发展。

5.3 财务层面

5.3.1 偿债能力

① 债务展期情况

在特区建发入股前,华南城已深陷债务困境。2022 年 1 月 20 日,华南城公告寻求两笔美元债展期。7 月完成股权交割后,公司紧急推进 5 笔美元债展期工作,原票息最高达 11.95% ,最终统一调整为 9% 并获得债权人通过,新到期日分布在 2024 年 4-12 月,暂时缓解了债务压力。但 2023 年 12 月,华南城提出二次展期方案,要求进一步降低利率、延长还款期限,遭到债权人拒绝。虽然 2024 年 7 月到期的票据最终获得展期至 2027 年 8 月,利率从 9% 腰斩至4.5% ,但公司仍难逃违约命运,2024 年 2 月就因资金链断裂,出现首笔实质性违约。

② 资金流动性

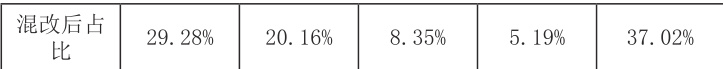

特区建发入股当年就实施了一系列有助于增强华南城资金流动性的纾困措施。2022 年 5 月通过增资扩股注入 19 亿港元资金并获得 29.28% 股权;7 月以12.57 亿元收购物业公司 50% 股权;11 月牵头设立 110 亿元股权投资基金。通过以上措施,华南城2022 年流动负债从530.06 亿港元降至407.6 亿港元,降幅达 23.1% ;资产负债率优化至 62.63% ,优于行业水平;流动比率有所提升,表明其短期偿债能力得到明显改善。

但仅仅是在混改当年短暂的恢复资金流动性,提升了偿债能力,2023 年起,华南城的资金流动性问题再次凸显。截至 2024 年底,在行业资产负债率逐步下降的前提下,华南城资产负债率又上升至 69.61% ,流动比率在短暂恢复之后又重新下降至 1 以下,当年流动负债超流动资产 28.48 亿港元,日常现金流主要用于一般经营所需,销售去化进展缓慢,流动性持续承压。

表3 华南城混改前后偿债能力相关数据表

数据来源:新浪财经、企业年报

③ 融资成本

在特区建发的推动下,2023 年 3 月华南城与中国银行、建设银行等 11 家银行签订 60 亿元流动资金银团贷款合同,该贷款是华南城自创立以来的最大单笔融资。根据协议,本次融资的贷款期为 3 年,利率为 4.7% ,有效降低了华南城的贷款成本。2023 年上半年,因为财务结构优化,华南城的加权平均融资成本从 8.1% 下降至 7.2% ,且计息银行融资成本在得到特区建发的信用背书下,较当年 3 月下降 1.3 个百分点至 6.3% 。2024 年,华南城财务状况却再次恶化,出现上市以来首次大额亏损,归属母公司净利润亏损近 90 亿港元,加上其债务违约情况导致融资难度加大,外部融资环境进一步收紧。

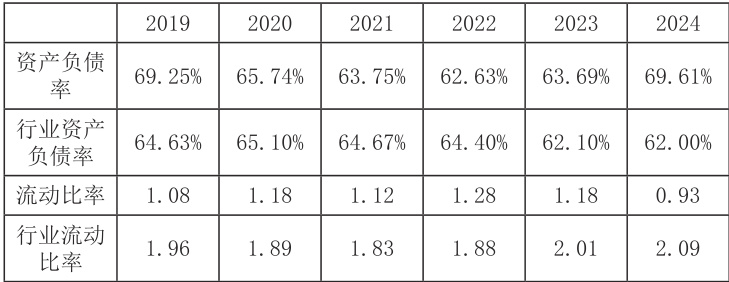

5.3.2 盈利能力

尽管获得巨额资金支持,华南城经营状况仍持续恶化。2022 年营业收入同比腰斩,从 103.1 亿港元下降至 40.52 亿港元,同比锐减 57.9% 。这主要归因于疫情导致工程延期,使得物业销售及交付量降低,并且市场整体下行,对商贸地产的冲击显著。其中,物业销售及融资租赁收入为 23.72 亿港元,同比减少67.7% ;物业租赁收入7.75 亿港元,同比减少 14.9% 。

2019—2021 年期间,华南城与同行业企业的净资产收益率(ROE)均呈现持续下行态势,房地产行业整体面临发展压力。2022 年华南城的 ROE 仅微降0.16 个百分点至 1.6% ,表现显著优于同期行业平均水平,说明混改初期对资源整合与公司治理优化方面产生了积极效应。然而,2023—2024 年间,华南城ROE 呈现断崖式下跌至 -28.48% ,其恶化程度远超行业整体水平。净利率也存在类似波动:2022 年净利率短暂回升到 17.26% ,随后2023 年急剧下滑至 -123% ,2024 年更跌至 -219.82% ,其下降幅度远超行业均值,这充分说明混改仅带来了短期的财务指标改善,未能从根本上提升华南城的可持续盈利能力。

表4 华南城混改前后盈利能力相关数据表

数据来源:新浪财经、企业年报

6 结论与建议

6.1 结论

特区建发入股华南城后,通过优化治理结构、引入资源拓展业务及债务展期等措施,短期内有效改善了其财务结构和偿债能力。然而,受行业环境持续恶化及自身经营问题影响,华南城 2024 年再现大额亏损与债务违约,说明混改的短期财务效应未能转化为长期可持续的改善。混改虽然缓解了资金压力,但并未解决根本问题。华南城仍面临商业模式老化、核心竞争力不足等深层挑战。国资的支持仅仅是起点,增强自身造血能力,提升核心竞争力,才能真正实现长远发展。

6.2 建议

6.2.1 精准匹配国有资本资源

房地产民企引入国有资本时,应基于自身痛点进行针对性选择。华南城面临的核心问题是融资成本高和信用评级不足,因此选择了具有 AAA 信用评级的特区建发集团。企业在选择国资时,需重点评估:国资方的信用背书能力能否改善融资条件、产业资源是否与自身业务协同、管理经验是否有助于提升运营效率。企业可建立量化评估体系,对潜在国资合作方的资金实力、产业资源、管理能力等进行多维度评分。

6.2.2 提升自身核心竞争力

混改的关键在于“改”,单纯的资本引入并不能替代实质性的经营变革。特区建发的入股虽为华南城提供了资金支持、业务合作机会及资产盘活渠道,但这些资源若未能转化为可持续的盈利能力,则仅能缓解短期压力。华南城的核心问题在于其传统商业模式与行业趋势的脱节,若无法通过混改契机优化业务结构、提升运营效率或探索新增长点,国资的短期输血终难扭转长期困境。因此,混改的真正价值在于企业能否借势推动深度转型,将外部资源转化为内生竞争力,否则纾困效果仍将受限。

参考文献:

[1] 赵璨 , 宿莉莎 , 曹伟 . 混合所有制改革:治理效应还是资源效应?——基于不同产权性质下企业投资效率的研究 [J]. 上海财经大学学报 ,2021,23(01):75-90.

[2]徐辉 , 何悦 , 骆淑恬 .“逆向混改”动因、路径与效果研究——以小康股份引入东风汽车为例 [J]. 财会通讯 ,2023,(18):97-104.

[3]汪艳涛 , 管文玉 . 环保民企逆向混改协同效应评价与分析——以中建环能为例 [J]. 财会通讯 ,2024,(12):89-95.

[4]Norazlin A ,Kiong W I T ,Ridzuan M D .The impact of ownership concentration on firm sustainability: Evidence from Malaysian top 200 public listed firms.[J].International Journal of Business Excellence,2019,1(1):1-1.

[5]吴兴宇 , 王满 .“内部治理”与“外部监管”:国有股东在民营企业并购中的双重身份 [J]. 南京审计大学学报 ,2021,18(02):41-49.

[6]梁毕明 , 汤淮龄 , 敬然 . 东北地区经济实现高质量发展的瓶颈与对策建议 [J]. 税务与经济 ,2022(02):106-112.

[7]何瑛 , 郭家荣 , 陈文晖 . 混改情境中非控股股东参与治理如何影响企业风险承担 ?[J]. 上海财经大学学报 ,2022.24(02):78-93.

[8]廖红伟 , 李昕 .“逆向混改”与民营企业绿色转型 [J]. 学习与探索 ,2024,(08):143-153.

[9]张根林 , 段恬 . 国有资本、融资约束与民营企业技术创新 -- 基于混合所有制改革背景 [J]. 会计之友 ,2020(02):146-152.

[10]肖正 , 翟胜宝 , 张静 . 引入国有资本能够化解民营企业僵尸化风险吗 ?——来自中国上市公司的经验证据 [J]. 经济管理 ,2022,44(02):36-56.

作者简介:舒新淋(2000.9— ),女,汉族,重庆垫江人,硕士研究生,主要从事财务管理与公司治理研究。

基金项目:本论文系研究生校级联合资助项目成果(项目编号:gzlcx20243340)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)