高校教师数字素养自我发展策略组态研究

刘伯龙 李晔

吉林建筑大学经济与管理学院 吉林省长春市 130000 长春大学旅游学院

一、引言

在当今信息化时代,数字技术的迅猛发展对教育领域产生了深远影响,高校教师的数字素养成为推动教育数字化转型的关键因素。随着数字技术在教学中的广泛应用,教师不仅需要掌握传统的教学技能,还需要具备利用数字技术优化教育教学、满足学生个性化需求的能力。然而,当前对高校教师数字素养的研究多集中于其内涵和培育策略,而对其自我发展行为的探讨相对不足。教师作为提升数字素养的第一责任人,其自我发展行为对教育质量的提升具有重要意义。因此,本研究从教师个人视角出发,结合计划行为理论,构建高校教师数字素养自我发展行为研究框架,并运用模糊集定性比较分析法(fsQCA)探究影响教师数字素养自我发展行为的前因条件及其组态效应,旨在为提升高校教师数字素养提供理论依据和实践指导。

二、文献回顾与研究框架

2.1 高校教师数字素养

在信息化时代,教师的数字素养作 内 涵不断丰富 (1997)首次提出数字素养概念,强调个体对数字 综合能力框架推动研究系统化,再到国际组织 场景中的数字技能应用和构建包含“ 022 年发布的《教师数字素养》行业标准, 整 决教育教学问题、优化创新活动的意识 (2023)将高校教师数字素养界定为利用 优化教育教学和评价活动,构建数字化协同育人场域,满足 能力与责

2.2 教师数字素养自我发展行为

目前对教师数字素养的研究多从特制视角研究其 ,强调高校教师素质素养包含数字化技术,教学融合能力,数字资源的获取、加 及数字化协同育人等方面(孙彩霞和徐晨阳,2024 ;吴龙凯等,2024)。教师数字素 宏观层面,例如完善数字基建,提供数字化培训项目,构建数字化学习共同体,完善数字科技伦和法律规范建设等(闫广芬和刘丽,2022)。

然而针对教师数字素养自我发 作为提升数字素养的第一责任人,教师的自我发展行为至关重要。 素养,即自主学习与技能提升,数字化教学实践应用与创 的是通过参加讲座和培训,搜寻相关文献资源等方式对数字 数字化教学实践应用与创新包括在教学活动中主动融入数字 数字化与教学的结合方法。交流合作与资源共享指的是与其他教 字技术在跨学科教学中的应用等。

2.3 高校教师数字素养自我发展研究框架

为了探究如何提升高校教师数字素养自我发展行为,本文从教师个人视角出发,结合计划行为理论构建研究框架。计划行为理论认为个体行为受行为态度、主观规范和知觉行为控制的影响(徐世勇、李超平,2017)。其中,行为态度指个体对行为的喜爱程度;主观规范指个体感知的社会压力;知觉行为控制指个体对行为难易程度的感知,受个人能力和机会等因素影响。

基于该理论,本文提出在行为态度方面,教师的自我发展行为主要受其对数字技术价值认知的影响。教师普遍认可数字技术在教育数字化转型中的重要性,但部分教师因缺乏经验或能力,无法深刻理解数字化教学的价值,导致行动力不足。在主观规范方面,主要受学校管理层支持、同事的数字化教学行为以及学生对数字化教学的需求和期望等因素影响。学校管理层的支持是教师提升数字素养的重要外部动力,同事的数字化教学行为具有示范效应,学生对数字化教学的正面反馈也能促使教师更积极地融合数字化技术。在知觉行为控制方面,主要受教师的数字自我效能感和数字资源可获取性的影响。研究表明,教师的数字自我效能感越高,在应用数字技术时遇到困难时越能保持积极态度并主动寻求解决方案(钟志贤和刘力洪,2024)。同时,数字资源的可获取性反映了知觉行为控制中的机会因素,当教师能够轻松接触在线课程平台、教学软件和培训讲座等资源时,更容易激发其数字素养自我发展行为。

综上所述,本文从计划行为理论视角提出,数字技术价值认知、学校管理层的支持、同事的数字化教学行为、学生的需求和期望、数字化自我效能感以及数字资源可获取性等六方面因素的整体效果共同决定了教师数字素养自我发展行为。

三、数据分析

为了进一步探究行为态度、主观规范及知觉行为控制三方面因素如何激活高校教师数字素养自我发展行为,本文运用模糊集定型比较分析法(fsQCA)展开前因组态研究。数据来源于对 51 名高校教师进行的问卷调查,样本数量大于 2n-1(n 为前因数量),因此符合分析要求。样本中女性 55%,男性 45%。助教 10%,讲师 51%,副教授 25%,教授 14%。自然科学领域教师 39%,社会科学领域教师 61%。进行正式分析前需要进行单条件的必要性分析。结果表明任一前因的存在或缺失都不足以构成结果存在的必要条件(一致性均小于 0.9),说明单一前因不足以激发教师自我发展行为。本研究运用软件 fsQCA3.0 对高校教师数字素养自我发展行为进行充分条件分析,并将一致性门槛设定为0.8,可接受案例数为3,结果见表1。

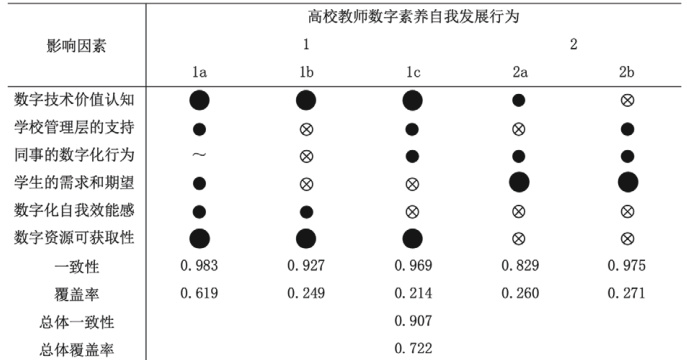

表1. 高校教师数字素养自我发展行为充分条件分析

注:表中“●”或“●”表示该前因条件存在, ω⊗′′ 或 #⊗# ”表示该条件不存在, … 或 *⊗* 表示该条件为核心条件,“●”或“⊗”表示该条件为辅助条件,“~”表示该条件不关心

四、结果与讨论

4.1 分析结果

研究结果显示,高校教师数字素养自我发展行为存在两组充分条件组态。组态 1 的核心条件是数字技术价值认知和数字资源可获取性,包含 3 个子组态。其中,子组态 1a 的辅助条件为学校管理层支持、学生需求和期望以及数字化自我效能感,该组态中除同事的数字化行为不重要外,其他条件均存在,表明行为态度、主观规范和知觉行为控制共同支持教师的自我发展行为。子组态 1b 的辅助条件为学校管理层支持缺失、同事的数字化行为缺失、学生需求和期望缺失以及数字化自我效能感存在,该组态中主观规范相关条件缺失,但行为态度和知觉行为控制依然能激活教师的自我发展行为。子组态 1c 的辅助条件为学校管理层支持存在、同事的数字化行为存在、学生需求和期望缺失以及数字化自我效能感缺失,尽管教师对数字化技术学习信心不足且学生无明确需求,但学校管理层的支持、同事的示范作用以及教师自身对数字技术价值的认可和易获取的学习资源使其展现出自我发展行为。

组态 2 的核心条件是学生需求和期望存在,包含 2 个子组态。子组态 2a 的辅助条件为数字技术价值认知存在、学校管理层支持缺失、同事的数字化行为存在、数字化自我效能感缺失和数字资源可获取性缺失,该组态中教师自我发展行为的激发主要依赖行为态度和主观规范。子组态 2b 的辅助条件为数字技术价值认知缺失、学校管理层支持存在、同事的数字化行为存在、数字化自我效能感缺失以及数字资源可获取性缺失,该组态中教师个人的行为态度和知觉行为控制不利于自我发展行为,但可能受学校鼓励、同事带动以及学生需求的影响而被动执行数字素养自我发展行为。

4.2 结果讨论

纵向观察研究结果发现,有5种前因组态可以激发教师自我发展行为。其中,组态1a属于全方面因素驱动型,各类条件均起积极作用,覆盖率 0.619 表明其最易激发自我发展行为。组态 1b 属于自我驱动型,虽主观规范条件缺失,但教师对数字技术的积极态度和自身能力信心促使其主动实施自我发展行为。组态 1c 属于综合驱动型,学生需求和教师自我效能感虽缺失,但行为态度、主观规范和知觉行为控制三方面都有条件支持,从而激发行为。组态 2a 属于需求驱动型,教师为满足学生对数字化教学的需求和期望,同时自身认可其价值,进而激发自我发展行为。组态2b 属于环境驱动型,教师对数字化教学态度消极且缺乏信心,但在学校管理层支持、同事带动和学生需求下,不得不提升数字素养以回应外界环境。

横向观察发现,组态 1 的三个子组态共享核心条件数字技术价值认知和数字资源可获取性,表明教师对数字技术改善教学效果的积极认知至关重要,只要认识到数字化教学的重要性且能接触充足数字资源,就能激发其主动提升数字素养。组态 2 的两个子组态共享核心条件学生需求和期望,体现了需求导向的重要性。高校教师遵循 OBE 教育理念,强调以学生为本。当学生提出对数字化教学的需求和期望时,教师会高度重视并努力提升数字素养以满足需求。

综上,促进教师数字素养自我发展有主动和被动两种核心策略。一方面,从供给侧构建教师对数字技术价值的积极认知,提供良好学习资源和平台,可激发教师主动提升数字素养;另一方面,从需求侧培养学生对数字化教学的兴趣和需求意识,倒逼教师学习新技术和方法。

五、结语

本研究以教师自身为中心,围绕教师数字素养自我发展行为,探索提升高校教师数字素养的策略。基于计划行为理论,从行为态度、主观规范和知觉行为控制三方面整理出六个高校教师数字素养自我发展行为的前因条件,并通过 fsQCA 分析法对六个条件的联动效应进行了探究。基于探究结果,本文提出了供给侧主动改进和需求侧被动提升两方面策略,为促进高校教师数字素养自我发展提供参考。

参考文献:

[1] 教育部 . 教育部关于发布《教师数字素养》教育行业标准的通知 [EB/OL].(2022-12-02)[2023-0920].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html.

[2]Pool C R, Gilster P .A New Digital Literacy: A Conversation with Paul Gilster[J]. Educational Leadership, 1997, 55(3):6-11.

[3] 刘宝存 , 易学瑾 . 高校教师数字素养框架 : 全球图景与本土建议 [J]. 国家教育行政学院学报2024(1):79-88.

[4] 孙彩霞, 徐晨阳. 国际教师数字素养研究的演进与趋势——基于Web of Science 核心数据库的可视化分析 [J]. 教育进展 , 2024, 14(7):1676-1687.

[5] 钟志贤 刘力洪. 教师数字韧性: 内涵, 框架及发展路径[J]. 教师教育学报, 2024(1).

[6] 吴龙凯 , 张珊 , 黄啟御 , 等 . 我国高校教师数字技能研究图景 , 趋势与展望 [J]. 中国教育信息化024, 30(8):73-83.

[7] 闫广芬 , 刘丽 . 教师数字素养及其培育路径研究——基于欧盟七个教师数字素养框架的比较分析 [J].比较教育研究 , 2022, 44(3):10-18.

基金项目:吉林省教育科学“十四五”规划 2024 年度课题《计划行为理论视角下高校教师数字素养自我发展策略研究》(GH24226);吉林省高教科研课题《教学过程视角下高校教师数字素养评价体系构建研究》(JGJX24D1084)

作者简介:1. 刘伯龙(1988.8.12),男,汉族,长春,博士,吉林建筑大学 + 讲师,研究方向为教师数素养

2. 李晔(1984.9.5),女,汉族,长春,硕士,+ 讲师,研究方向为教育信息技术

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)