核电站生产准备阶段的工业危害分析研究

蒋存铭 连海燕

中国广核集团有限公司 广东省深圳市 518000 大亚湾核电运营管理有限责任公司 广东省深圳市 518000

0 前言

生产准备阶段是核电站工程建设与运营维护之间的过渡时期,包含了工程土建、设备安装、系统调试、运行和检修等五大工业安全风险集中领域的各类活动,安全管理面临现场环境复杂、人员参差不齐、作业活动交叉等现实挑战。需要根据生产准备阶段的特点,对现场的危险有害因素进行识别、分析,并依据危害因素对现场安全的影响程度分级制定安全控制措施,以降低生产事故风险,实现持续改进、追求卓越的安全管理目标。

1 工业危害分析的一般方法与过程

1.1 危害因素的概念

危害因素 是指对人造成伤亡、健康损害、导致疾病或对物 / 环境造成损害的因素。危害因素可能是设备 / 设施、物料、环境等物的不安全状态,也可能是决策失误、操作不当、违章作业等人的不安全行为[2]。之所以发生事故,是因为生产过程中的能量、危险物质失去控制导致能量意外释放或危险物质的泄漏作用于人、物、环境的结果。引起能量或危险物质失控的原因可以概括为三个方面:设备(设施、装置)缺陷或故障、人的失误、管理缺陷。

1.2 工业危害分析的一般方法与过程

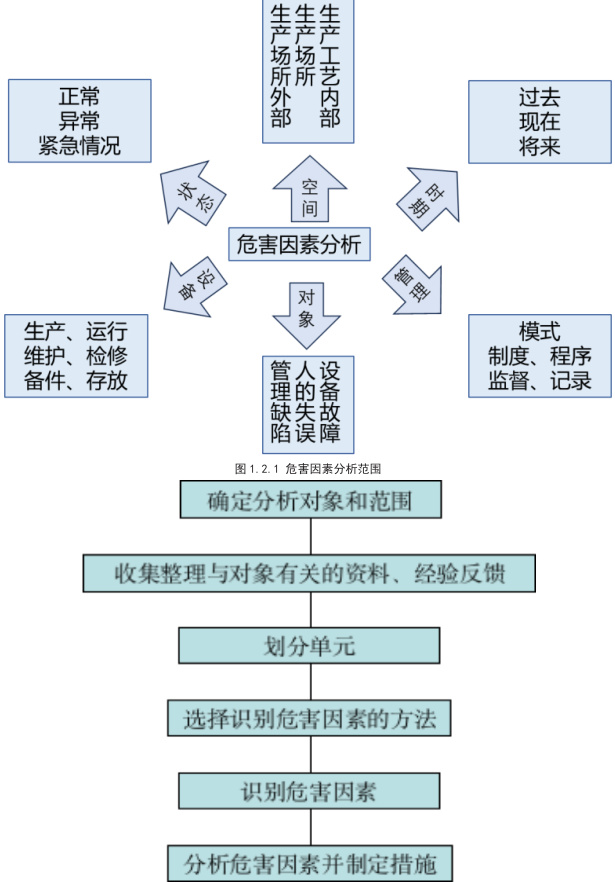

在进行工业危害分析时,应坚持科学性、系统性、实用与重点突出的原则,要对危害因素进行全面、有序的识别,防止出现漏项;可参考图1.2.1 来确定危害因素分析的范围。

图1.2.2 危害因素分析过程

工业危害分析一般综合采用调查、比较、参考经验反馈以及安全系统工程等方法将生产过程中存在的危险有害因素识别出来,分析其存在的形式 / 状态、位置 / 场所、以及与其它生产部分的关系,明确其可能引起事故发生的物质、能量,以及可以导致什么类型的事故发生,分析其对人的伤害、对物的破坏过程和形式;最后还应有针对性的给出防范此类危害因素的安全控制对策。图1.2.2 简要的说明了危害因素的分析过程:明确对象;收集资料;划分单元;选择方法;识别等五个步骤。

2 生产准备阶段的工业危害分析

核电站生产准备阶段包含了土建施工、设备安装、系统调试、联调运行和小修等五个工业安全风险集中的时期,现场的工业危害因素参照事故类别进行分类,另根据核电站建设时期的特点和管理实践经验,分析出 15 种典型危害因素,风险等级按工程建设不同时期的分注:星号的数量定性的表示了该危害因素的风险等级的高低;五颗星表示风险高,一颗星表示风险低。

表1 生产准备阶段典型危害因素

3 生产准备阶

3.1 高处坠落

核电站厂房结构复杂,层面多、预留孔洞多、设备错落布置的特点,导致了核电站建设时期的高处作业数量繁多,尤其是在土建施工、设备安装和机组小修期间,大量高处作业带来极高的人员坠落风险。一旦发生人员高处坠落,事故当事人非死即伤,后果严重。因此,高处坠落是整个生产准备阶段尤其要重点防治的危险有害因素。

安全控制措施:

1) 针对不同时期特点加强对现场高处坠落隐患的排查

2) 制定并完善高处作业规范,进行分级管理;

3) 对专门人群进行高处作业专项培训,并配套实操训练考核或认证;

4) 规定要求正确使用防坠保护用品和辅助工具;

5) 检查固定安全设施、临时脚手架工作平台的可靠性,实行脚手架验收、挂牌制度。

核电站建设期间场内行驶的机动车辆数量和种类较多,主要有:各类载重卡车、装卸车、吊车、叉车、铲车、平板车、挖掘机、推土机、客货两用车,此外还有不少员工班车、私家车等等。车辆伤害的事故风险等级在土建施工时期较高,因为施工高峰期各种工业车辆最多,加之现场正式道路尚未固化、缺少交通标识,公车、私车夹杂,交通状况较为混乱。在生产准备阶段的其他时期,车辆伤害的形式主要是吊运和装卸作业带来的磕碰、倾翻等事故风险。

安全控制措施:

1) 根据现场不同阶段的特点提前做好交通道路规划,限定工业车辆和民用车辆的行驶范围,尽量避免两者出现交叉;

2) 制定厂内交通运输管理规定,组织检查司机资质、车辆状况、作业规程;

3) 厂区内限定行驶道路(或临时道路),进行限速、限高、限宽,限制车辆进入工业厂房;

4) 定期检查维护交通设施、增加交通提示标志

核电站土建施工时期,现场主要的电气能量介质是施工临时电。布满现场的临时电缆在复杂恶劣的环境里有时会出现绝缘低、漏电的现象,一旦人员不慎接触漏电部位就会导致触电事故。

在设备安装期间,正式的配电设备尚未全面送电,大量工具和照明仍需通过施工用电取用,现场的临时配电箱、电动工具、临时灯管较多,一旦出现设备损坏漏电、短路,将导致轻则停电、重则人员触电伤亡的后果。

在系统调试期间,现场的电气配电设备陆续带电运行,给下游众多的工艺系统用户频繁送电;新设备安装完毕后的起初阶段送电风险较高,一旦下游出现故障,上游配电盘的保护未能及时动作,就有可能导致短路过热,发生爆炸,引发火灾事故。因此在这个时期,触电的风险等级最高,需要特别重视和防范。

在联调运行时期,电气设备经过调试阶段的考验,已基本达到正常运行工作状态。在电站内,任何电气相关的作业均必须断电隔离后方可进行,并严格遵守隔离、验电、接地的基本原则。因此在这个时期,触电的风险较低,但需要特别关注参与联调的电源系统和大型用户的可靠性变化。

在小修期间,检修工作都是在设备隔离、断电后开展,严格执行检修规程和验电的基本原则,触电事故的风险是可控的。但需要特别关注电动检修工具的状态,以及严格检查容器内作业规范用电。

安全控制措施:

1) 根据不同阶段特点提前做好现场安全用电规划;

2) 定期进行专项检查和监督,确保现场规范用

3) 确保电气重点部位的消防系统可用;

4) 严格控制使用非隔离票进行电气相关作业;

5) 规范操作,严格执行检修规程和验电的基本原则;

6) 重大电气试验前,增加必要的临时安全控制措施。

3.4 中毒和窒息

核电站常见的有毒化学品有:清洗剂、钝化剂、汽机调节油、强酸、强碱、氨水、联氨、六氟化硫等。电站内有窒息风险的场所:氮气、二氧化碳系统相关的房间;通风条件恶劣、存在有毒有害气体的坑洞、涵道、消防水池、污水井、中和池、地坑等;密闭容器内(冷凝器、除氧器、闪蒸箱、除盐水箱、酸/ 碱罐等);通风不良的廊道;使用惰性气体作业的场所(如在狭小的空间内长时间进行氩弧焊、电焊作业等);通风系统停运后的风道房间;还有二氧化碳或七氟丙烷灭火系统保护的房间。

在土建施工时期基本上未引入有毒化学品用于辅助施工;而此时多数厂房尚未封顶,廊道也尚未封口,所以中毒和窒息的风险较小。在设备安装阶段,开始使用一些带有毒性的清洗剂、钝化剂;另外在廊道、涵道、竖井位置的安装作业增多,在核岛狭小空间进行焊接的作业增多,此时人员中毒和窒息的风险增大。到了系统调试和试运行阶段,一些系统必需使用或添加危险化学品,其中一些带有毒性、对人体有害;另外在这个阶段,经常会用到氮气、二氧化碳来进行吹扫、保养和加压,在一些通风不良的空间若发生系统泄压或出现管线有漏,则会带来相当高的窒息风险,此时附近有人巡检经过或正在工作,则会导致严重的后果。在小修期间,主要的窒息风险存在于密闭容器内作业和进入无通风、存在有毒有害气体的坑洞。

安全控制措施:

1) 严格控制有毒化学品的保管、运输、使用和回收;

2) 对于涉及窒息风险场所的工作,采取安全许可证审批

3) 对可能存在中毒窒息风险作业,严格控制使用非隔离票,必要时按特殊作业进行申请;

4) 进入窒息风险场所,必须携带测氧仪表,并实行监护制度;

5) 增加强制通风措施或使用呼吸保护器。

3.5 火灾

在土建施工期间现场的消防薄弱环节主要在于临建设施火灾防范和现场施工用电防火。

从设备安装阶段开始,电站建设现场的火灾风险陡然增加,大量的安装工作带来了严峻的动火作业管理和防火控制措施落实的问题。此时新安装的设备虽未送电运转,但相对于土建时期还是引入了大量可燃物,增大了空间内的火灾载荷;另外,电站各部位配套的消防探测系统和灭火系统此时均未安装结束,尚不能发挥火灾抑制作用。到了系统调试阶段,电、油、气等可能导致火灾的危险介质陆续首次注入系统设备,但此时仍有部分配套的消防探测系统和灭火系统未投入使用,消防重点部位的火灾防范必须依靠临时消防措施或方案保证,必要时还需要电站消防队现场待命保障。在联调运行阶段,电站消防系统基本上都已实现设计功能,但是在首次充氢、首次并网等重大试验时,可能出现设备原因导致的意外情况(爆炸、火灾等),因此在这个阶段现场的火灾风险并未明显降低。到了小修阶段,电站的消防系统应已实现全部可用,现场大量动火作业通过严格管理、加强监督,增加的火灾风险总体上是可控的。

安全控制措施:

1)“预防为主,防消结合”。首先做好消防临时水源和管网的规划建设、做好消防通道规划和保障,必须根据人员、临建和现场不同阶段的特点设置必要的临时消火栓和移动灭火设施;

2) 制定和完善动火作业申请审批制度,辅以检查与监督,确保现场防火控制措施得到有效落实;

3) 必须优先保证消防系统、通风/ 排烟系统的安装和调试进度,确保在其保护的主体系统投运前可用;

4) 制定必要的临时消防应急预案,并组织资源进行

5) 确保正式消防行动卡按时生效,并布置到位。

3.6 意外照射

核电站主要设备安装阶段,射线探伤需求达到高峰,出现探伤工作与安装调试、巡视检查工作交叉的矛盾,现场人员误入探伤隔离区的风险陡然增大,一旦发生人员无照射事件,除对当事人将带来沉重的心理负担和压力外,核电企业还得承受巨大的社会舆论压力,后果严重,影响长久。而根据某核电站的建设经验,安装和检修工作的探伤需求会一直持续到小修结束,因此,人员意外受照的危害因素在安装、调试、运行及小修阶段均存在。

安全控制措施:

1) 射线探伤纳入一体化计划管理,在安排上要体现出预见性;

2) 作业前做好隔离区内部清场;严格检查探伤隔离区的完整性、有效性,避免无关人员误闯探伤区域;

3) 发布探伤信息,确保及时有效并覆盖所有人群;

4) 探伤期间进入现场的人员必须佩带辐射探测仪表。

3.7 其他伤害(磕绊、滑跌、扭伤)

核电站建设期间常见的人员磕绊、滑跌、扭伤等在事故类别分类中属于其他伤害形式。因其他伤害导致的未遂事件、伤害事件在土建施工、设备安装、系统调试、小修等阶段发生概率较高,不过幸运的是这类事故的直接后果一般不严重,但考虑到可能会因此而导致不可预料的二次伤害事故,还是会对现场工作人员的人身安全带来较大威胁。

磕绊、滑跌、扭伤多因现场环境的不安全状态多导致,比如地面不平,有突出异物,地面湿滑、跑水、作业场所杂乱、采光照明不足等等,尤其是在土建、安装和调试初期。因此,防范人员其他伤害,提倡文明施工,重点治理现场环境安全隐患,在土建、安装和调试时期显得尤为重要。

4 结论

本文主要对核电厂生产准备期间现场的危险有害因素进行识别,分析出 15 种典型危害因素,结合不同生产准备阶段的特点,分别制定控制措施,并通过管理手段保障控制措施的有效落地,最终实现减少人员受伤事件事故的发生。

参考文献:

[1] 中国安全生产协会.安全生产管理知识[M].2 版.北京:中国大百科全书出版社,2008.4 :75-79

[2] 孙华山.安全生产风险管理[M].3 版.北京:化学工业出版社,2006.3 :28-88.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)