三新背景下高中数学“生本课堂”教学模式的实践探究

林爱云

广东省四会市四会中学 526200

一、引言:问题提出与背景

“三新”背景深刻重塑了高中数学教学的目标、内容与方法体系。新课程标准以核心素养为主线,强调数学思维的深度发展;新教材内容更精炼、结构化更强,要求教学更具针对性;新高考命题侧重情境化、开放性、探究性,考查学生高阶思维能力。然而,当前教学实践面临显著挑战:一方面,知识容量与测评时限形成刚性约束,深度探究活动耗时较长;另一方面,教学目标存在内在张力——追求覆盖面易致浅层学习,追求素养深度则可能压缩知识广度。此外,学生学情差异显著,统一进度难以兼顾不同层次需求,传统“讲授为主”的模式难以有效激发全体学生的主动参与和深度思考。因此,探索并构建契合“三新”要求、以学生发展为中心的“生本课堂”教学模式,成为提升教学质量、落实育人目标的迫切需求。

二、核心问题聚焦

本研究致力于解决的核心问题在于如何克服“三新”背景下的三重矛盾:

1. 时间容量与探究深度的矛盾:新教材的知识结构与新高考的素养要求,亟需学生在理解基础上进行应用与创新,而充分的自主探索、合作研讨与思维建模活动具有时间“刚需”,这与有限的课时安排形成根本性冲突。

2. 知识覆盖与素养培育的张力:新课程核心素养导向要求教学超越单纯知识传授,聚焦逻辑推理、数学建模、创新思维等能力培养。若过度追求知识点“全覆盖”,易导致学习浅表化;若深度开展素养培育活动,则可能难以在既定课时内完成课标要求的知识教学。

3. 统一进度与差异学情的适配困境:新高考强调区分度,班级内学生数学基础与能力层次差异显著。基础薄弱学生需夯实概念与技能,学优生则渴望思维挑战。如何在统一的课堂框架下,通过有效的教学模式设计,满足不同层次学生的发展需求,是“生本课堂”落地的关键挑战。

三、“生本课堂”教学模式的核心策略

基于生本教育理念和“三新”要求,构建以下核心策略体系,形成可操作的教学模式:

1,精准定位,分层设计探究内容:

聚焦主干核心:依据学业质量水平要求和新高考高频考点,精选核心概念、原理进行深度探究(如函数性质、数列通项与求和)。非主干知识或衍生性质可采用高效策略(如微课预学 + 精讲点拨)。

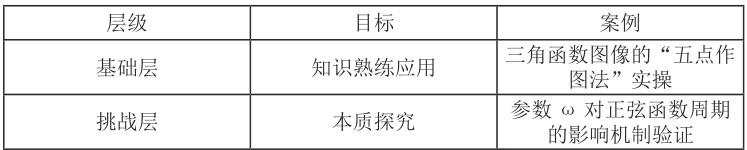

构建分层问题链:设计“保底 + 挑战”式问题链。

基础层侧重概念理解与基本应用(如运用公式求解),保障基本目标达成;拓展层聚焦思维深度与迁移创新(如探究公式变式、实际建模),满足学优生需求,契合新高考能力要求。

2,创新结构,弹性组织课堂流程:

双循环教学:第一循环采用“精讲精练”快速构建核心知识与技能框架(如定理证明、公式推导);第二循环开展“项目式 / 小组探究”,聚焦深度应用与思维拓展(如利用核心知识解决复杂情境问题)。

嵌入式微探究:在常规教学中灵活嵌入 10-15 分钟主题微探究(如“一题多解”思维碰撞、关键概念辨析),高效利用课堂碎片时间,保持探究连续性。

3,技术赋能,优化教与学流程:

利用智慧教学平台(如希沃白板)构建“课前预学 - 课中互动 - 课后拓展”闭环。课前推送微课预习,平台诊断学情;课中基于实时数据(如预习反馈、即时测验)精准调整探究深度与节奏;课后提供分层拓展资源,支持个性化巩固。

4,任务衔接,贯通课内外探究:

将长周期复杂探究任务(如数学建模课题)拆解为“课外调研 / 实验 + 课堂阶段汇报 / 研讨”;在日常教学中设置“短周期探究点”(如变式题拓展、开放性问题)。形成“长任务深研究”与“短任务常思考”互补机制,化解课时压力。

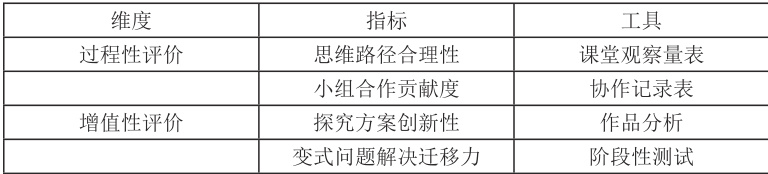

5,多元评价,动态反馈促发展:

构建“过程性 + 增值性”评价体系。

关注探究过程中的表现(如提出问题的质量、合作有效性、思维路径合理性、工具使用熟练度)及核心素养(建模、推理)的发展。

结合课堂观察、小组汇报、探究报告、在线平台数据分析等进行多维度评估。根据评价反馈(如生成性问题、学生掌握程度),动态调整后续教学进度与探究设计。

四、教学实施路径:以“等比数列求和公式”为例

1,知识高效建构 (12 分钟) :

情境引入:利用“棋盘麦粒”等经典问题激发兴趣。

引导推导:师生共同探索公式推导过程(体现“生本”,非直接告知)。

即时应用:完成 1-2 道基础例题,快速巩固公式应用。

2,深度情境探究 (20 分钟) :

生本活动:分组探究“大学生助学贷款分期还款计算模型”。

情境对接:提供银行实际利率表,要求学生运用等比数列求和公式建立还款总额模型。

教师支持:提供“现金流分析模板”作为探究支架,教师巡视指导,扮演“引导者”角色(呼应教师转型)。

素养导向:强化数学建模(构建模型)、数学运算(计算分析)等核心素养。

3,反思与网络构建 (8 分钟) :

引导学生反思公式关键条件( q≠1i )、适用边界。

建立知识联系:将等比数列求和与指数函数增长模型相关联,绘制知识图谱,深化理解。

五、实践成效与评价考量

初步实践表明,该模式在以下方面展现出积极效果:

1. 学生层面:提高了课堂参与度与学习兴趣(情境、活动驱动);在保障基础知识掌握的同时,提升了问题解决、合作探究、批判性思维等高阶能力;差异化设计使不同层次学生均能获得发展。

2. 教师层面:推动教师角色从讲授者向设计者、引导者、促进者转变;提升教师对“三新”要求的理解及课堂组织、资源开发、数据运用能力。

3. 关键评价维度(示例):

探究深度:学生提出及解决问题的质量、思维路径的逻辑性、模型构建的合理性。

参与广度:不同层次学生在小组活动、课堂互动中的参与程度和贡献。

素养达成度:在具体任务中表现出的数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、数据分析等素养水平。

知识掌握度:对核心概念、原理的理解程度和基本技能熟练度。

进度达成:是否在计划课时内有效完成核心教学目标。

评价实施难点:如何设计科学、易操作的评价工具(尤其过程性评价),如何平衡效率与深度评价,如何有效利用技术平台数据,需在后续研究中重点突破(呼应课题研究重点)。

六、结语

在“三新”背景下构建高中数学“生本课堂”教学模式,核心在于以学生发展为中心,通过精准的内容设计、弹性的课堂组织、技术的深度赋能、任务的科学规划及多元的评价反馈,系统性地调和教学进度与探究深度、知识覆盖与素养培育、统一要求与个性差异间的矛盾。本研究所提出的模式框架及实践案例,为一线教师提供了可借鉴的路径。其成功实施关键在于教师教育理念的更新与教学能力的提升(如情境创设、问题设计、过程引导、评价反馈能力),以及学校在资源、教研、评价机制上的配套支持。未来需在更大范围实践中持续优化策略,细化评价标准,最终实现学生核心素养的全面提升与高中数学教学质量的整体跃升。

参考文献:

[1] 郭思乐. 教育走向生本[M]. 北京:人民教育出版社,2001.

[2] 教育部 . 普通高中数学课程标准 (2017 年版 2020 年修订 )[S]. 北京:

人民教育出版社,2020.

[3] 王乐云 . 基于微课的高中数学生本课堂的构建 [J]. 数学学习与研究,

2020(22): 42-43.

[4] 敖敏 . 高中数学生本课堂教学模式构建与实践 [D]. 华中师范大学,

2019.

[5] 蓝孝莉 .“五环五学·生本课堂”教学模式的探索 [J]. 辽宁教育,

2023(06): 65-67.

[6] 田智慧. 高中数学生成性课堂教学模式的构建策略[J]. 考,2021(11):

29-30.

[7] 张奠宙,李士锜. 数学教育学导论[M]. 北京:高等教育出版社,2003.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)